はじめに

近年製品やサービスのデザイン現場では多様な立場の人とコミュニケーションを図り,創造的なプロセスを共に展開することが重視されている.そこで期待されるのが,方法論としてのデザイン思考の活用である.そのスキルの習得や強化にはトレーニングやデザイン思考ツールの適用が有益とされ,中でもVR(バーチャルリアリティ)のように製品やサービスの利用状況が具現化された没入型の体験を得ることができるツールは,創造性を高めるのに将来的に役立つと考えられている(Lyu et al. 2023).このことから,デザイン主体によって得られる“体験”を創造の駆動力とするようなアプローチとその意義が再考され,関心が一層高まると考えられる.

そこで本記事では,企業の開発に関わるメンバーが自分たちの身体を使い,目標となる行為を創造的に遂行しながらデザイン対象あるいはアイデアについて吟味する方法「アクティングアウト」を取り上げる(須永,小早川 2010).このような,創造的な思考を表現する行為が先行し駆動していく流れは,私たちの生き方に近く親しみのある知性のはずだ.

今回,企業の開発現場や学びを目的とした教育現場の中で,現実空間でのアクティングアウトを実践されている三宅由莉氏に,その実態や意義についてお話を伺った.この対話の中から,改めてデザインという営みが,身体感覚の共有による多様なコミュニケーションによって駆動されることに着目したい.

アクティングアウトのルーツと位置づけ

小早川:サービス学会に関係する読者の方々は「アクティングアウト」という手法を初めて聞く方も多いのではないかと思います.まず,三宅さんのお仕事の中では,アクティングアウトをどのような目的で,どのように実践されているのかを教えてください.

三宅氏(以降,敬称略):私がアクティングアウトを用いるのは,主に製品やサービスの開発においてユーザーがどのような体験をして,どのような体験価値を得ることができるのかを描くためです.いわゆるUX(ユーザーエクスペリエンス)の開発に用いています.

アクティングアウトは,プロジェクトメンバーが製品の使用シーンやサービスシーンを想像しながら身体を使いやって(演じて)みることで得られる無意識下の気づきを開発に活かすアプローチです.時にはIoT家電やAI搭載の機器になってみて演じることもあります.

この言葉は,心理学の分野でも用いられ,そこでは無意識下にある感情を制御するために衝動的な行動として現れることを意味するようです.UXデザインの開発においても,同じように意識になかった些細な感覚が演じてみることによって,ふと行為に顕れてしまう点では同じです.

アクティングアウトは,デザインの教科書でも紹介されているように(安藤 2016),アイデアの目処が概ねついた段階でのプロトタイプ検証やプレゼンテーションのために,特定のシーンを演じてみる手法だと思われている方が多いと思います.それも間違いではないのですが,私たちの場合は,開発の全工程で用いています.いつでもどこでも「やってみないとよくわからない」と感じたらやってみる.頭による思考だけではわからない時に身体に助けてもらおうという感覚ですね.

小早川:なるほど.言葉だけでなく身体性を重視するのですね.そもそも,このアクティングアウトという方法とその考え方はどこからきたのでしょうか?これまで,デザインの研究分野においてアクティングアウトに関する理論的な議論はあまり見られません.デザイナーにとっては馴染みのあるやり方にも関わらず,その重要性や意味についてはあまり語られてこなかったのではないでしょうか.そのためか,オンラインで打ち合わせができるようになった今,アクティングアウトを実践する機会は減少あるいは喪失しているように感じています.

三宅:確かにオンラインでの打ち合わせが増えることで,アクティングアウトの実践が減りそうなものですが,むしろ実際の空間や身体性をともなった活動が見直されているのも事実です.いつでも会える状況であれば私たちもアクティングアウトを特別な手法だと意識せずに用いてきましたし,その意義や方法について厳密に論じる必要性をさほど感じていなかったように思います.しかし,貴重な対面の機会にデザイン思考を中心としたさまざまな開発の「手法」を要求されるようになってきました.それに伴いアクティングアウトも1つの「手法」として,納得感のある説明を求められるようになってきたわけですが,これが意外に難しい.

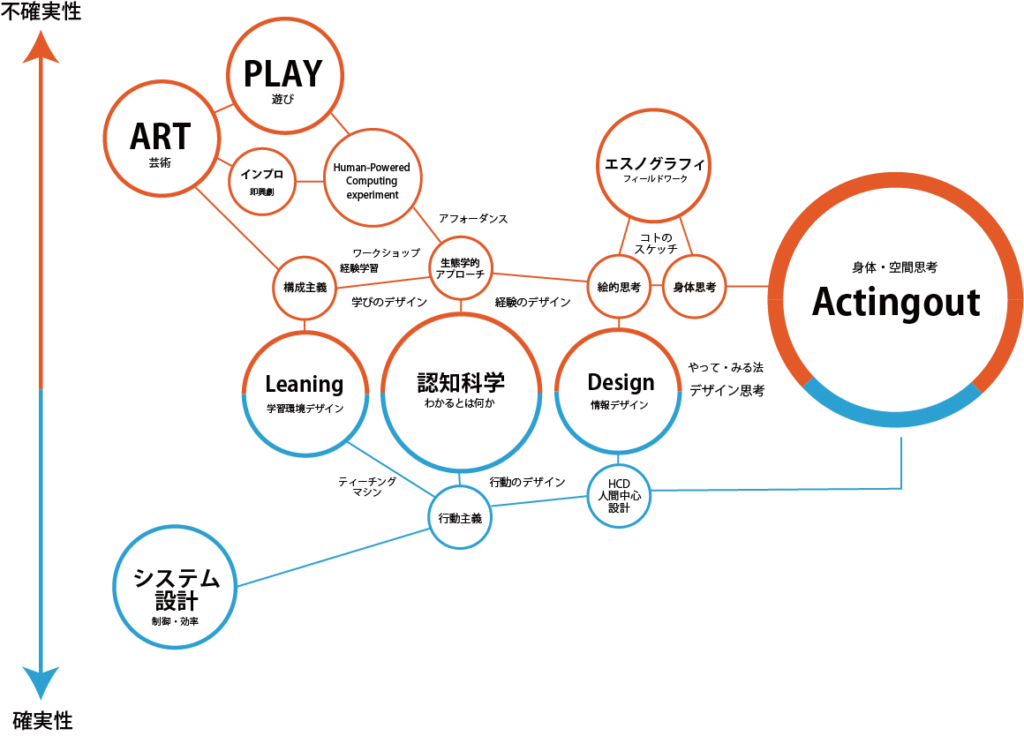

図1は,アクティングアウトに関係する記述・論述を各方面から調べて見えてきた構造を私なりに図解してみたものです.縦軸は指向性を表現しています.私の感覚だけでやや強引にプロットしてみたのでお叱りを受けるかもしれませんが,この図が新たな議論のきっかけになればと思います.

まず,この図解から見えてきたのは,どうやらアクティングアウトと呼ばれる手法には,2つの潮流があるということです.1つは上段の『PLAY(遊び)』や『ART(芸術)』のような「やってみたい」という根源的な欲求をベースとしたところからきているレッド系のもの.もう1つは,下段の『システム工学』に端を発する近代の工業生産性をあげるために使用されたブルー系のルーツです.縦軸の下方向は技術的合理に基づく「確実性」を,上方向は経験に基づく「不確実性」を指向していると捉えました.

プラグマティズムを代表する20世紀のアメリカの思想家であるジョン・デューイは,人の「学び」は環境との相互作用による「経験」によって生まれ,その経験を内省し再構築を繰り返すことであるとし,探求学習やアクティブラーニングといった教育活動に大きな影響をもたらしてきた人物です(山内 2020).私自身も,学習環境デザインの研究畑を出ていることもあり,開発の場を設計する際には,こうした経験主義的な思想がベースとなっているのではないかと思います.つまり,私たちが開発の中で行なっている「アクティングアウト」は間違いなく上端の『PLAY(遊び)』や『ART(芸術)』から派生したことがわかります.

小早川:なるほど.『ART』から派生したという話は興味深いです.聞くところによると,日本の情報デザイン第一世代は,アクティングアウトのことを当時英国の国立芸術大学(RCA: Royal College of Art)の教育プログラム「Computer Related Design」の実践に学んだそうです(須永 2019).そのプログラムをつくった一人は,インタラクションデザイナーであるジリアン・クランプトン・スミス教授(Professor Gillian Crampton Smith)でした.とすれば,1980年代にシステム設計の流れとARTの流れとが交わり,そこに人とモノとのインタラクションを扱う情報デザインという新たな学際領域が生み出されたという解釈もできるかと思います.その領域でアクティングアウトという言葉を誰が最初に用いたかは不明ですが,世界中で同時期に試行され始めた活動の可能性もありますね.三宅さんがご存知の中で,この『PLAY(遊び)』や『ART(芸術)』のアプローチの中には,どのような実践事例がありますか?

三宅:歴史的に興味深い事例としては,1993年に奈良県吉野郡にある学習環境デザインの実験所ネオミュージアムで行われた「Human-powered computer」があります(John 2020).これは,グラフィックデザイナーでありテクノロジストであるジョン・マエダ氏(元 RISD学長,MIT Media Lab副所長)がネオミュージアムの館長でありプレイフルラーニングの提唱者でもある上田信行氏(現 同志社女子大学名誉教授)と共同で行った人力で動くコンピュータのワークショップです.マウスをモニター上で動かした時に,コンピュータの内部でおきているシステムの役割を学生たちが演じ,人力でモニターに反応を返すというものです.

これは当時「なってみる」ことによる学びの実践として,認知科学をはじめ,教育工学などの分野で広く知られるようになりました.これがアクティングアウトの原点の1つではないかと思います.

小早川:当時,このような「人工物の振る舞いを人が演じてみる」という試みに衝撃を受けた人は少なくなかったのではないでしょうか.例えば,情報デザインの授業として,「エアコンが部屋を温める」というはたらきについて表現して作品を制作するといった,身体表現によるインタラクションデザインの取り組みが報告されています(植村 1998).その報告によれば,学び手は人格ならぬ「モノ格」をもった存在として人工物をデザインする観点を得るようです.そうであるならば,これらの事例は,最近注目されている人間と機械の共生実現や倫理観をアップデートする取り組みとして改めて議論できる可能性もあり興味深いです.

また,図1に示してくださった2つの潮流が混ざり合っているという点が,この方法の不明瞭さにもつながっているのかもしれないと思いました.一見すると相反するような指向がバランスをとりながら統合されているように見えます.

右端のアクティングアウトのレッドゾーンの比率が大きいですが,これは実態ですか?それとも,三宅さんの未来に向けた希望でしょうか?

三宅:そうですね.これくらいの比率でアクティングアウトを認識してほしいという希望です.アクティングアウトはさまざまな環境要因が関係しあうレッドゾーンに身をおいてやってみるわけですから,これくらいの比率で臨んでほしいと思っているんです.しかし実際の開発の現場では,やはり確実性を期待する手法として用いられているように思います.

ただ,この比率はブルーゾーンを否定するということではありません.よい結果を生み出したいというのは両アプローチに共通していますが,立っている土俵が違うことを共通の認識として持っていないと開発現場に混乱が生じやすいです.確実に答えを導き出したいというブルーのアプローチと,不確実な中からぼんやりと最適解を探りたいというレッドのアプローチとのコンフリクトが起きるわけです.つまり,確実性を求める人に怒られるってことですけど(笑).

小早川:もし,このブルーゾーンとレッドゾーンの比率が逆だったら,アクティングアウトの良さを最大限生かしきれないということですね.

三宅:そう主張したいです.ただ,企業の開発に関わる仕事の依頼の多くはブルーゾーンからやってくるんです.それを私たちのようなデザイナーがレッドゾーンに飛び込むよう,じわじわとファシリテートしていくわけですね.なんとか怒られないように(笑).

アクティングアウトの状況に漏れ出る情報

小早川:アクティングアウトは演じてみることで気づきを得るのに効果的だということですが,演じている人を見ている人たちに関してはいかがでしょうか?

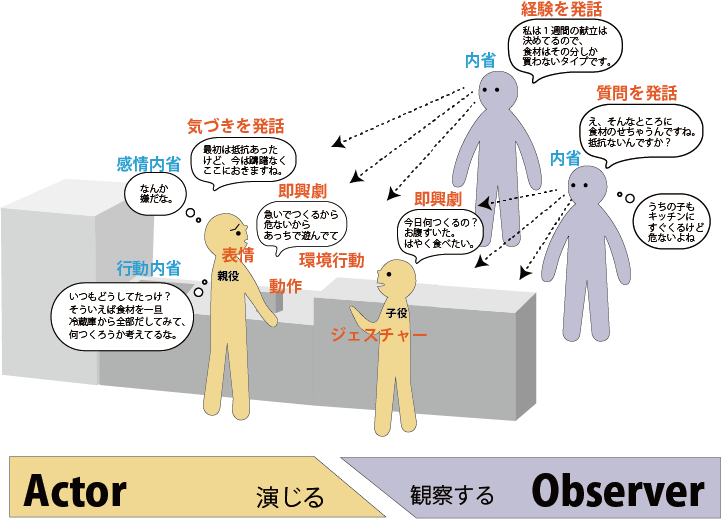

三宅:アクティングアウトというと,ついアクター(演者)だけが気づきを得られると考えがちですが,実はアクターと同じ空間にいるオブザーバー(観察者)も大きな役割を担っています.

図2は,あるアクティングアウトの実践状況を示しています.この時の実践では,新しいキッチンの開発という課題へのアプローチとして,アクターとなる人が実際のキッチンで「仕事から帰宅して子どもがお腹を空かせている時に急いで料理をつくる」という想定で,本物の食材を使用してつくってみました.右側のオブザーバーは,その様子を観察し,気になった点や自分の経験などを発話します.

このような状況をつくりアクティングアウトをやる理由は,漏れ出てしまう情報の収集にあります.その1つがアクターの発話です.この事例の場合,アクターが冷蔵庫から食材を全部出して,IHコンロの上に乗せながら献立を思案するわけですが,動作と一緒に「冷蔵庫を開けっぱなしで考えたくないので,まず食材を並べて献立を考えるんですよ」と発話するわけです.

すると,その動作を見ている人は,「そんなところに食材を乗せちゃうのは抵抗ないんですか?」「私は1週間分の献立を先に決めているので,必要な食材しか冷蔵庫に入ってないです」など,質問や自分の体験話などが出てきます.こうした雑談のような中から,開発に必要そうな関連情報を集めていくわけです.

例えば,キッチン家電の開発時には,うまく焼けるというような機器の性能の問題だけでなく,その機器はどこにどんな風に置かれていて,どんなシーンで使用するのかといったことを考えると,キッチン空間だけでなく,開発の視野が生活空間全体に広がっていきます.ダイニングで宿題してる子どものことや,料理中に宅配が来ることや,通勤電車の中でタイマーをセットすることなど.アクティングアウトは,その複雑に絡み合った状態を,絡み合ったまま見ていく,そこから何らかのヒントを見つけ出そうという試みだと言えます.

小早川:机上では思いつかない,あるいは見落としがちな生活のリアルを参加者全員で協力して引き寄せる感じですね.

三宅:はい.アクティングアウトに参加したメンバーとの振り返りでは,「あの時のあれはなんか嫌だったよね」とか「あの時すごく盛り上がったよね」など,まだしっかりと言語化できていない共通の感覚を確かめ合うことが多いです.それぞれの実感を共有しているからこそ,そこで拾った情報を並べてみながら,企画の軸を描いていけるのだと思います.

小早川:そうした実感の共有を可能にする要因はどこにあるのでしょうか?例えば,文章とかスケッチや映像でハンバーグを焼いている状況を見て想起するのと,アクティングアウトの現場に立ち会うのとは,どのように違うのでしょうか?

思考の土台づくりとしてのアクティングアウト

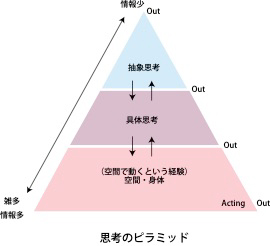

三宅:身体化された認知を研究しているバーバラ・トヴェルスキーは「空間の中で動くことがすべての思考の土台である」と主張しています(バーバラ 2020).生まれたての赤ちゃんは自分の手かもわからずに空間の中で手を動かしてみます.動かした手が自分の視界に入ってきたり何かに触れたりするうちに,自分の手という認識が生まれて,外界との違いを認識していき,次第に頭だけで思考できるようになるのだというわけです.人は小さい頃から空間で動いてきた経験があるからこそ,思考できるのだと.

この主張をアクティングアウトと関連づけて理解するために私なりに図解してみて,仮に「思考のピラミッド」と名づけました(図3).ピラミッドの一番下の土台部分に「空間で動く」という身体性をともなった経験があって,その上に「具体思考」,一番上段に「抽象思考」があります.ピラミッドの下ほど情報量が多く,上になるほど情報量が整理され減っていきます.写実的な表現から,徐々に情報量を削ぎ落としアイコンにしていくようなイメージです.

またバーバラは,人が考える際に無意識に身体を動かすジェスチャーについてもさまざまな実験をしていて,その中で「ジェスチャー(身体を動かす)は思考を楽にする」という実験結果を示しています.これはまさに開発の中でなぜアクティングアウトをやるべきなのかという理由に直結しています.

小早川:アクティングアウトは身体を用いることで机上の想像や情報処理にかかる負荷を減らす方法と考えられるわけですね.それで負荷が減った分,洞察や発想など別のところに頭を使おうという感じでしょうか.

三宅:そのとおりです.先程述べたバーバラによるジェスチャーの実験は以下の通りです.一度トライしてみてください.

--------------------------

次の問題を解いてみて下さい.

「6つのグラスが並んでいます.左側の3つは空で,右側の3つは水がいっぱい入っています.1つだけ動かして,空のコップと水がいっぱい入ったグラスが交互に並ぶようにしてください.」

--------------------------

この実験では,ジェスチャーをした人の方がしなかった人よりも問題を解く確率が高く,解くスピードも速かったという結果が出ています.私もこの問題を一人で解いてみて,大学生の娘にも解かせてみました.面白かったのは,私が問題を考える時にグラスを持って移動させるジェスチャーをしたのに対して,娘は指先に少し力を入れただけだったことです.問題を聞いて即座にグラスという物理的な形や素材ではなく,○○○●●●という記号を頭に思い浮かべて,その●◯を頭の中で動かしたのだそうです.

私は日頃からアクティングアウトをやっているせいか,つい具体思考で考える癖があります.それに対して,娘はいきなり抽象思考で考えたわけです.一見すると抽象思考で考える方が速そうですが,この問題を先に解いたのは私の方でした.最初はグラスの位置を動かすことばかり考えていたのですが,グラスを持って移動させるジェスチャーをしていると,グラスに水がなみなみと入っている状態が目に浮かびました.すると次の瞬間,空っぽのグラスにその水を注ぎたくなって,はっ!としました.著書の中では答えは示されていませんでしたが,おそらく正解は「右の水がいっぱい入ったグラスの3つうちの中央の水を左の空っぽのグラスの3つの中央に注ぐ」ではないかと思います.これはいきなり抽象化すると絶対に解けない問題だということがわかります.

小早川:いきなり抽象化の世界で考える怖さですね.科学式では解けても現実の世界では想定外の出来事にいろんな破綻が生じてしまうという逆の事態も,ここにその要因があるかもしれない.空間で動くという土台があることで,抽象思考からまた具体へと降りてくる.この図3にある矢印が両方向なのは,そういう意味なのですね.

三宅:はい.わざわざアクティングアウトをやらなくても,頭で想像するだけでできそうだと思いがちですが,アクティングアウト時に出てくる複雑に絡み合う多様な生の情報が後々チームで開発を進めていく中で効いてくるから不思議です.

小早川:アクティングアウトによって故意的に思考の土台をつくるということなのですね.しかも個人ではなく,チームみんなの思考の土台をつくる方法.

三宅:はい,まさにそうですね.アクティングアウトは一人でもできますが,みんなでやることでより効果を得られるものだと言えます.観察者も自分が過去に空間で動いた経験があるからこそ,アクターの動きを見て自分自身の脳の運動野を活性化させています.なので,会議室でディスカッションするよりも,よりそれぞれの経験からの生々しい話が飛び出すわけです.例えば,ハンバーグをこねたネチャネチャの手を洗うのに意外と時間がかかって,その間に何も触れないことや,ハンバーグが焼けるジューっという音と香ばしい匂いで,コンロの前に戻って返すタイミングを見計らってるとか….実際に料理をつくってるのはアクターですが,それを目の前で同じ環境の中で見ている観察者も,自分の過去によく似た空間で動いた経験を土台に,無意識に手が動いていたり,身体の向きを変えていたりするわけです.だからこそ,「こんなタイミングで宅急便がきたら困る」とか「ハンバーグの焼き上がりと炊飯のタイミングを合わせたいから,弱火にしておいて,その間に洗い物をすまします」とか,すごくリアルな会話が飛び交います.それが共通の土台になっていくのだと思います.

シナリオとドキュメントの役割

小早川:ところで,アクティングアウトをやってみる前に,その効果を説明することは難しいという話がありました.これをやれば確実にこんなことがわかりますと言うのは難しい.そこがポイントの1つでもありますし,保証はできないですよね.そのため,開発工程にこの方法を導入するにはそれなりのご苦労があると想像しますが,成功に導くためにどのような工夫をなさっていますか?

特にアクティングアウトでは即興が醍醐味とも言えると思いますが,演じるシーンやシナリオはどの程度決めておくのでしょうか.

三宅:場合によりますが,開発の上流工程にある「前提共有・現状理解」のフェーズでは,簡単なシーンの想定とシナリオのみをつくっています.キッチンのアクティングアウトの時には「仕事から帰ってきて急いでハンバーグと茶碗蒸しとスープとサラダを同時につくる」という想定だけありました.このフェーズでは,関連する情報が漏れ出やすいように状況設定をすればよいと思います.

小早川:なるほど.シナリオの役割は,行為を規定する計画というよりも,そこから逸脱するものごとを発見するための地図をイメージするとよいでしょうか.

三宅:そうですね.また「前提共有・現状理解」ではシナリオを想定しておくと言いましたが,「発想・発散」というアイディエーションの段階では,シナリオをつくりすぎないというのがポイントになってきます.皆さんよくやられるのが4コマや9コマでセリフつきのストーリーをまずつくっておいて,それを演じるという方法です.しかしこれは何度かやってみましたが,どうもうまくいきませんでした.頭の中だけで詳細にシナリオをつくってしまうと,違和感に目をつぶって,その通りに演じてしまい,せっかくの身体感覚を引き出せずに終わってしまいます.なのでシナリオを細かくつらず,キーとなる1シーンぐらいを描いたら,アクティングアウトをスタートさせます.

人は放っておくとすぐに頭だけでアイデアを仕上げようとしてしまいます.そのため「じゃ,1回やってみましょう!」とタイミングをみて率先して動くのが,アクティングアウトをファシリテートするコツです.

小早川:シナリオありきで演じるというよりは,シナリオづくりのプロセスにアクティングアウトを用いて,シナリオを気軽にどんどん良くしていくという方法が推奨されるわけですね.そうするとアクティングアウトすることでアイデアや気づきがたくさん出てくると思うのですが,それをどうやって収束させて開発へ結び付けていくのでしょうか.

三宅:まず,アクティングアウトでの気づきを洗い出す「発散のフェーズ」と出てきた気づきをもとに方向性を定めていく「収束のフェーズ」は,意図的に日を分けて設定しています.ケースバイケースですが,アクティングアウト時には,技術やコストなどの制約は一旦横において理想を描くことが多いです.その時はとにかく気づきやアイデアを出すことに専念してもらいます.ですから当然,非現実的なものも含めて多様な情報が集まります.それらを1週間ほど寝かせてから,開発のコアメンバーと一緒にアクティングアウトで出てきたものを整理しつつ,方向性や企画の骨子を考えるようにしています.

小早川:その骨子を見出すところが難しそうですね.

三宅:たしかに,アクティングアウトすると本当にいろいろな情報が出てくるので毎回どうなるのだろうかと不安になります.しかし,そこで出てきた情報は検索で調べた情報や実感を伴わない調査結果とは違います.生々しく身体が理解している情報だからこそ「あの時,みんなここに拘っていた」とか,「議論が盛り上がった」というような共通の体験を手がかりにしてみていくと,企画の骨子となる本質が浮きあがってきます.アクティングアウトによって共通の思考の土台ができているからこそ,その後の内省によって具体思考と抽象思考を行き来しながら,収束させていくことができるのだと思います.

小早川:実践の積み重ねから得られた知恵をお話ししてくださり,ありがとうございます.最後に三宅さんの野望をお聞きして,インタビューを終わりたいと思います.いかがでしょうか?

三宅:「身体を動かしてやってみる」や「自分が感じた感覚を語る」というのは手法でも何でもなくて,人が何かを共創する際に古来やってきたことです.当たり前だからこそ「すごくなさそうだからやらない」とか「わざわざ皆でやらなくても分かるからやらない」などと,「やらない」理由をもっともらしく言わないでほしいと思っています.近代が築いた科学的なアプローチの功績は大きいですが,一方でその弊害も同じくらいある.みんなが生身の人間として生の環境の中で感じとった本音を伝え合わないかぎり,現代社会が抱えるやっかいな問題に立ち向かうことはできない本気で思っています.大人たちがわいわいと身体を使ってやってみて,思ったことを口にして,“ごっこ遊び”のように未来をつくっていく社会になってほしいというのが,私の野望というか願いですね.

おわりに

三宅氏へのインタビュー取材を担当した小早川の所感を記して,本稿のまとめとしたい.

今回のお話の中で「複雑に絡み合った状態を絡み合ったまま見ていく」という言葉が印象的であった.アクティングアウトは,その場にある状況と人との関わり次第で変化してしまう,いわば不確実なことをあえてデザインプロセスに招き入れる戦略をとっている.

このような発想によるアプローチを目の当たりにすると,近代産業はそうしたプロセスから如何に不確実さを排除・軽減するのか?の議論に多くの時間を割いてきたのではないかと考えさせられる.これから先,不確実なことを受け入れるマインドセットとそこに起きうるコミュニケーションこそが,私たちが直面している諸問題の突破口になるかもしれない.人が生きることの中にある不確実さに正面から向き合うデザイン実践者たちの今後のご活躍と方法としての発展に期待する.

参考文献

John Maeda, What’s A Human-Powered Computer?, https://johnmaeda.medium.com/whats-a-human-powered-computer-14997285111. 2020.

Lyu, Q., Watanabe, K., Umemura, H., & Murai, A. Design-thinking skill enhancement in virtual reality: A literature review for future innovation experience. Frontiers in Virtual Reality, 4, 34. 2023.

安藤昌也,UXの教科書,丸善出版,2016.

植村朋弘,身体表現によるインタラクション・デザインの試み(『idd.txt-情報デザイン学論考』),pp.101-127,多摩美術大学,1998.

須永剛司,デザインの知恵,p.34,フィルムアート社,2019.

須永剛司,小早川真衣子,未知なる活動をかたちづくるデザインの創造過程 -ミュージアム における表現の場のデザインを事例に,認知科学,特集:参加型表現ワークショップ,Vol.17,No.3,pp. 549~562,日本認知科学会,2010.

バーバラ・トヴェルスキー著,渡会圭子訳,諏訪正樹解説,Mind in Motion:身体動作と空間が思考をつくる,森北出版,2020.

山内裕平,学習環境のイノベーション,東京大学出版会,2020.

著者紹介

三宅由莉

株式会社ビットデザインスタジオ Actingout Design Lab主任

学習環境デザイン,情報デザインの領域からのアクティングアウトをはじめとする開発のワークショップの企画を先導する.ラーニングツールのデザイン,エディトリアルデザイン,広報デザインが専門.同志社女子大学非常勤講師(学習環境デザイン).共著書に『Co-Creation TOOL〜ツールで仕掛ける共創の場』トール出版.

小早川真衣子

千葉工業大学 先進工学部 知能メディア工学科 准教授

東京藝術大学大学院美術研究科デザイン専攻修了.博士(美術).多摩美術大学 研究員,愛知淑徳大学コミュニティ・コラボレーションセンター助教,産業技術総合研究所 人工知能研究センターを経て現職.社会的に展開するデザインの方法と方法論の研究に従事.