はじめに

2018年に特許庁から発出された「『デザイン経営』宣言」(特許庁 2018)により,企業活動におけるデザインの重要性が国内でも改めて認識された.デザイン経営宣言は,デザインを企業経営に活かすことで,ブランド力の向上とイノベーション力の向上を通して,企業競争力の向上を目指すものである.ここでいうデザインとは,グラフィックやプロダクトなどのモノのデザインにとどまらず,インタラクションやサービス,システムのような行動や考えのデザインに拡張された広義のデザインを指しており(Buchanan 2001),多くの事業活動が対象に含まれる.このため,これまでデザインを事業の中心戦略に据えていなかった企業においても,ユーザ体験(UX:User Experience)(東條 2023)の向上を通じてブランドイメージを顧客に伝え,新しい価値を提供することの重要性が認識されている.

こうしたデザイン活動の浸透に伴い,それを担うデザイン組織体制の構築にも注目が集まっている.『デザイン経営』宣言においても,デザイン経営のための具体的な7つの取組が示され,その中に“『デザイン経営』の推進組織の設置”が書かれている.デザイン組織を構築することは,デザインの視点から企業としてのアウトプットの向上を目指すための重要な手段である.社内にデザイン活動をリードする組織を構築することで,企業競争力を目指す活動へのメンバーの協力性を高め,ヒト・モノ・カネのリソースを最適化し,新しい発想を生み出すことが期待される.

デザイン組織の活動を続けていくためには,社内で存在意義を理解してもらう必要がある.そのためには,良いデザイン活動を続けるだけではなく,それを戦略的に社内に伝える活動が求められる.本稿の目的は,インハウスのデザイン組織の構築についてその論点や課題を提示し,通信とライフデザインの融合を進めるKDDIでの事例を通してその課題の解決に向けた具体的なアプローチを提示することである.

デザイン組織構築における論点

デザイン組織の構築については,いくつかの視点から論じられている.一つ目の論点として,デザイン組織の役割の設定がある.デザイン組織の目的はユーザにより良い体験を提供して企業価値を高めることであるが,この目的のためにどのような役割を担うかが論点となる.具体的には,ユーザビリティやアクセシビリティの改善に取り組むこと,デザイン活動をリードしてイノベーションを生み出すこと,製品やサービスの理想的なユーザ体験(UX)を提示し,企業全体のブランド戦略に関わる方針を決定することなど,多岐にわたる役割が存在する.それぞれの役割において,企業の成長に寄与するためにデザインが果たすべき機能を明確化し,企業内でのデザイン活動の方向性を定めることが,デザイン組織の成功に繋がる.

二つ目の論点は,社内メンバーの知識とスキルを向上させる仕組みである.デザインは,その業務プロセスを通して求められる専門知識(形式知)が複合的で多岐に渡ると同時に,それを実際の業務に落とし込むための実践的なスキル(暗黙知)も必要とされる専門性の高い業務である(図1).デザイン組織は高い専門性をもつメンバーにより構成され,より高い専門性を身につけるインセンティブをメンバーに付与する必要がある.知識やスキルレベルの判定には,HCD基礎検定(人間中心社会共創機構 2022)や人間中心設計専門家資格(人間中心設計推進機構 2024)などの資格取得を利用することも視野に入れつつ,社内での評価基準を設定する必要がある.また,デザイン活動に関わる他組織のメンバーにも,デザインに関する理解を深めてもらうことも重要である.それぞれの組織の業務にマッチしたデザインの知識を,デザイン活動を通じて伝えてゆく必要がある.スキルの多様性を活かして企業全体のデザイン力を強化することが,企業の競争力を高める要因となる.

三つ目の論点は,デザイン活動を支援する企業文化の醸成である.個々のメンバーは,上記で示した高い知識やスキルのレベルだけでなく,不確実性の高い問題に試行錯誤しながらユーザへの深い共感を示して取り組むデザイン態度(安藤 and 八重樫 2017)が要求される.このデザイン態度をもって仕事をすることをデザイン組織として奨励し,マネジメントに応用することが求められる.デザインのスキルを高めることはもちろん,デザイン活動に対する情熱やビジョンを持ち続けることが,組織としての成長に繋がる.個人のデザイン態度を向上させるための評価体系を整備することも重要であり,定期的なフィードバック機会を提供することで,メンバーが成長を実感できる環境を作り出すことが,組織の持続的な発展を支える.また,個々の持つ形式知と暗黙知を組織内で循環させることにより,チーム全体が個々の活動を支える文化を作り上げることも重要である.デザイン活動を単なる作業としてではなく,組織文化として根付かせるためには,評価基準の整備や,成果を組織全体で共有する仕組みが重要となる.

デザイン組織は,社内でのデザイン活動推進の中心であり,そのプロセスや知識を体系化し,組織的に推進するための仕組みづくりの役割も担う.このためには,高い専門性をもつメンバーをデザイン組織に集めるだけでは十分でなく,それぞれの企業の特性に合わせてデザインチームの役割を設定し,メンバーの持つ専門性を活かす組織づくりを行う必要がある.またデザイン組織がリーダーシップを発揮して,組織の階層やチーム間の連携をとり,デザイン活動に必要な知識を他組織にも浸透させ,デザインが経営にどう貢献するかという視点で取り組んでいくことがデザイン組織の成功の鍵を握っている.

デザイン活動浸透のための自社の事例紹介

本章では,KDDIにおけるデザイン組織の構築と運用について,具体的な事例を紹介する.この事例は,デザイン活動を推進し,組織全体に浸透させるための工夫を示すものである.

KDDIのインハウスデザイン組織であるデザインセンターは,一般消費者(個人)を対象とする事業(パーソナル事業)を統括する部署の内部に設けられている.パーソナル事業においては,社全体が進めるサスティナビリティ経営の一環として,お客様へより良いサービスを提供するためにお客様視点での価値を向上し,その結果として事業成長を達成するというサイクルで業務を進めている.このサイクルにおいては,お客様に向けて使って嬉しい体験を提供してブランドの価値を届けるとともに,全社員が自社ブランドを体感し,愛着を持って推奨できるための能動的なアクションを行う「両利きのCX(CX:Customer Experience顧客体験)」というビジョンが組織の共通目標となっている(図2).

デザインセンターのミッションは「優れた顧客体験を通じてサービスとビジネスの成功,そして社会への価値提供を実現するため,デザインの実践・組織知化を重視し,KDDIグループのサービスづくりの変革と共創の起点となる.」ことと設定され,部門横断組織としてデザイン活動を戦略的に進めている.

デザインセンターの活動は,大きく分けて以下となる.

●デザイン評価

●新規サービスの立ち上げ/サービスグロース

●プロダクトデザイン

●ウェブアクセシビリティの推進

●アクセス解析

それぞれの活動において,事業部との関わり方が異なっている.デザイン評価は,ユーザビリティ評価などをサービスインに先立って行うもので,事業部からの依頼に基づいてプロジェクトにデザイナーが一時的に入り限定的な範囲で活動を行う.サービスのUX/UI向上のための評価で,明確なタスクが与えられた活動である.

これに対して新規サービスの立ち上げやサービスグロースは,プロジェクト開始時点からデザイナーとして参画するもので,プロジェクトの目的やユーザ体験の構築,ブランド戦略などを事業部とともに行い,最適なデザインメソッド,アウトプットを検討しタスクを明示しながら進める活動となる.アクセス解析は,ユーザログ解析による定量データによる効果測定を行うため,デザイン組織の成果を証明するために重要な業務となっている.

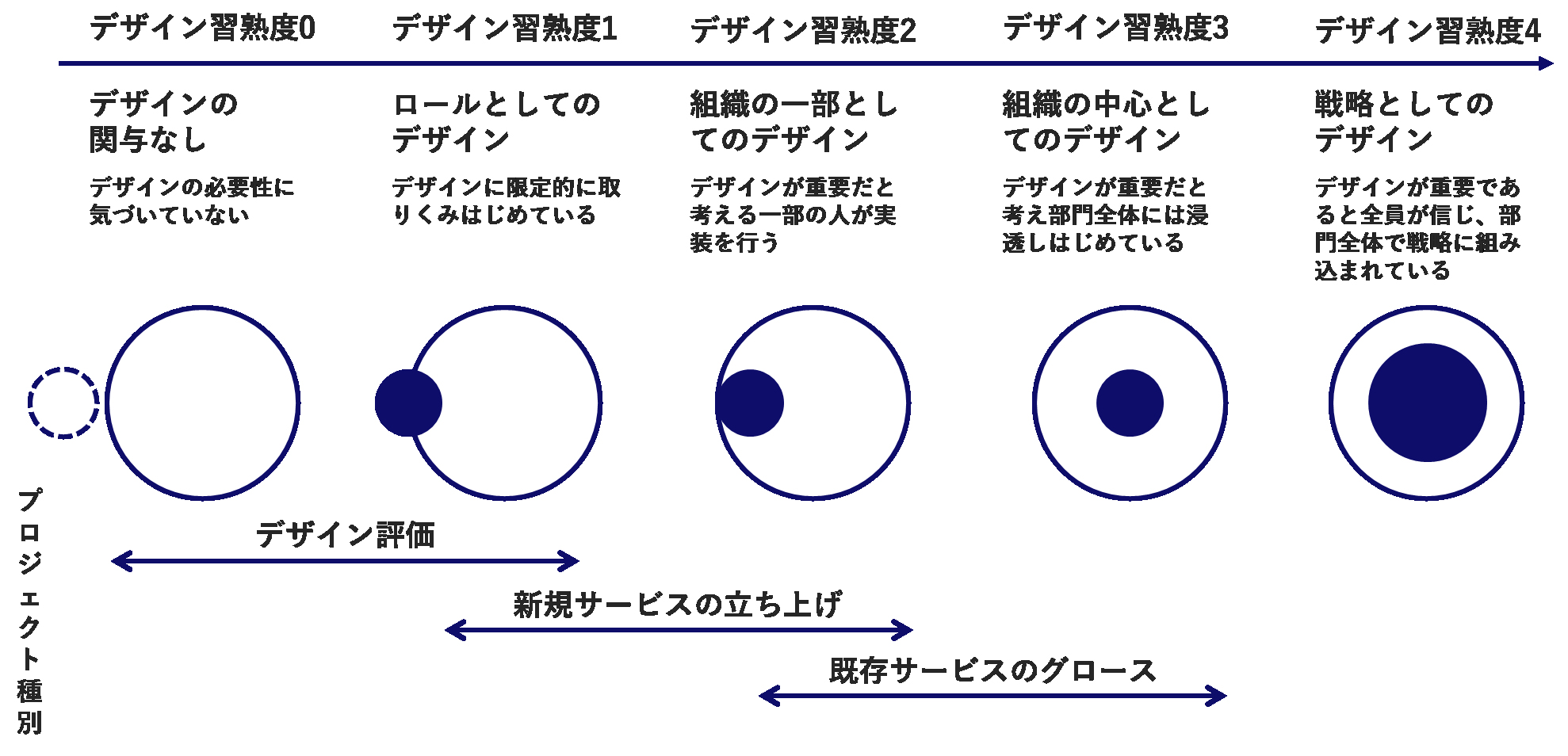

デザインセンターと事業部の関わり方について,事業部のデザイン習熟度とプロジェクト種別の組合せによって分類したモデルを図3に示す.

図3に示す通り,事業部のデザイン活動の経験と理解の深さを示すデザイン習熟度が上がるにつれてデザイン活動自体が組織の戦略形成などの中心的な活動へと移っていく.この習熟度に応じてデザイン活動への要求が変わると想定して,デザインセンターの事業部への関わり方を変更するアプローチをとっている.KDDIの関わる事業は多岐に渡り,数多くの事業活動が行われているため,KDDI全体の習熟度ではなく,事業部ごとの習熟度に合わせて対応を行なっている.

習熟度が高くない事業部においては,デザイン活動の価値を顕在化させて感じてもらうことが重要になるため,「限定的なデザイン」としてプロジェクトに入り,明確な役割をデザイン組織として達成し,デザイン活動への理解を高めてもらう.ここに適したプロジェクト種別がデザイン評価である.サービスデザインの下流課程に限定的に関わり,事業部にデザイン活動の価値を感じてもらう.この段階でデザインの価値の説明,および各種デザインメソッドの活用を行うと,むしろ組織への浸透を妨げる活動となる.デザインへの理解が事業部内のメンバーの一部に浸透することではじめて,「組織の一部としてのデザイン」活動が進められることになる.その後部門全体にデザイン活動の価値が浸透することで「組織の中心としてのデザイン」活動が行われ,デザインセンターの関与度合いが高くなる.事業部の習熟度が上がることで,デザイン組織が“新規サービスの立ち上げ”のような上流過程に参加し,さらに“既存サービスのグロース”というビジネスにおける重要な役割に関与することができるようになる.最終的には,部門全体がデザイン活動への理解を深めることで「戦略としてのデザイン」活動を自走して進める体制が整い,事業戦略からデザイナーが関与する形となり部門単位でデザイン経営として目指している姿へ近づく.

このモデルに基づけば,組織全体でのデザイン活動への習熟度が高まるにつれて,個々の部署におけるプロジェクトへのデザインセンターの関与は徐々に強まり,最終的には会社全体へのデザイン戦略への関与を強めていくことが想定される.これにより,デザイン経営の実現を目指している.

図2に示した「両利きのCX」というビジョンを実現するために,デザインセンターはデザイン習熟度別に介入するとともに,新規サービスの立ち上げ/サービスグロースにおいては,PdM(プロダクトマネジメント),PjM(プロジェクトマネジメント),BTC(ビジネス×テクノロジー×クリエイティブ)人材などの役割を明確化し体制を構築することも活動の中で重視している.これは,デザインセンターとして部署単位のアサインが慣例であるが,役割に応じたスキルを定義し,必要に応じて部署をこえてアサインしていく必要性を説いていく必要があるからである.

事例の考察

本章では,第3章で紹介した自社のデザイン組織構築の事例について,第2章で示したデザイン組織構築における3つの論点に基づき考察を行う.

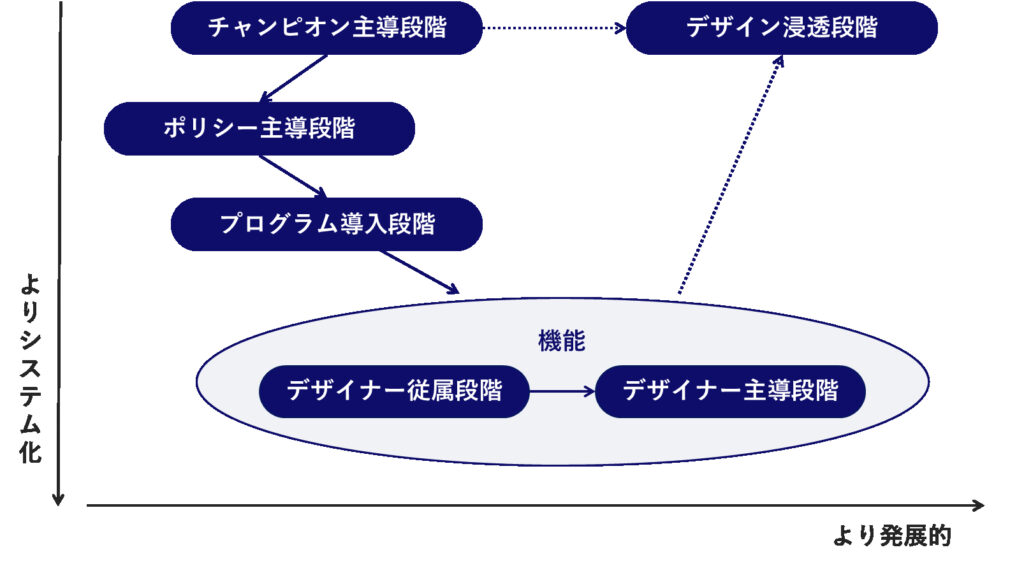

デザイン組織の役割の観点からは,デザインセンターに求められる役割を事業部からの要求だけでなく事業部のデザイン習熟度によって変えることで,柔軟な体制をとっている.最終的な目的はKDDIという企業全体がデザイン習熟度を高めてデザインの観点を戦略の中で活かすことであるが,そこに向けて段階的な活動を行なっている.Dumas and Mintzberg(1989)は,デザインマネジメントには図4に示すような発展の過程があるとしている.最初はデザイン活動への意識が高い個人(チャンピオン)が主導し(チャンピオン主導段階),その後デザイン活動の目標をポリシーとして設定してデザイン活動に関わるメンバーの意識を統一する(ポリシー主導段階).次に,デザイン活動を具体的な行動として設定したプログラムが実行され,デザイン活動が企業内に定着していく(プログラム導入段階).デザイン活動が増加する中で,デザインの役割を与えられた組織が生成されるが,最初はデザイナーが役割を与えられて活動する状態(デザイナー従属段階)であり,次第にデザイナーが主導する段階(デザイナー主導段階)を経て,企業内にデザイン活動が浸透していく(デザイン浸透段階).

図3で示したKDDIのデザインマネジメントモデルは,図4のモデルにおける「チャンピオン主導段階」の前に,デザイン活動を理解してもらうためのステップとして「限定的なデザイン」活動が置かれている.これは,元々KDDIにデザイン活動を主導する組織がない中で,デザインのスキルを持つメンバーが集められたインハウスのデザイン組織が作られたことにより必要となったステップと言える.つまり,社内にデザイン習熟度の大きく異なる事業部とデザインセンターが存在し,担当部署の中にチャンピオンを作る活動もデザインセンターの活動と位置付けられるためである.

その後のステップでも,図4のプロセスとは違いが見られる.インハウスのデザイン組織がある大企業では,プログラム導入時には部署の外に社内のデザイナーが既に存在しているため,部署内のデザイナー従属段階がプログラム導入段階と同時に発生する.さらにデザイナー主導段階は,デザイナー個人が従属から主導に移る形ではなく,デザインセンターから他組織へのデザインに関する知識・スキル・態度の伝達によって移ることになる.こうしたデザイン活動を支える高いスキルを持つ社員を増やすため,専門性の高い社員を採用するKDDI版ジョブ型採用を行うだけでなく,人事評価においても専門領域にエクスペリエンスアーキテクトを設定して専門性を評価している.また,DX人財を増加させる研修「KDDI DX University」においてエクスペリエンスアーキテクトのコースを設定し,入社後に所属部署に関係なくデザインの専門性を高められる仕組みを導入している.

このように,複数の事業を行う大企業においては,デザイン活動の浸透は,固定された役割を与えられたデザイナー個人のマネジメントへの関与度合いの高まりによって実現していくわけではなく,部署間でのデザインの知識・スキル・態度の移転によって実現していくことになる.これは,第2章で示した個人のデザインに関する知識・スキルの向上という第2の論点と,企業文化としてデザインを取り込むという第3の論点を絡めて進めていくことが,成功への鍵となることを示している.

まとめ

本稿では,デザイン組織の構築と運用について,デザインマネジメントモデルの観点から具体的事例を通して分析を行った.まず,『デザイン』経営におけるデザイン組織構築の必要性を述べ,第2章において,デザイン組織構築における「デザイン組織の役割の設定」「メンバーの知識とスキルを向上させる仕組み」「デザイン活動を支援する企業文化の醸成」という3つの論点を提示し,デザイン経営を推進するための考え方を整理した.

これらを基に,KDDIのデザインセンターを中心とした自社の事例を紹介した.KDDIでは,インハウスデザイン組織としてのデザインセンターを設け,デザイン活動を推進している.デザインセンターは,顧客体験の向上を通じて事業成長を目指すデザインの実践を進めつつ,デザインを企業文化として浸透させる活動を行っている.具体的には,デザイン評価や新規サービスの立ち上げ,サービスグロース,デザイン教育,ウェブアクセシビリティの推進など多岐にわたる活動を展開し,部署のデザイン習熟度に応じた柔軟なアプローチを採用している.

その後KDDIモデルをDumas and Mintzberg(1989)のデザインマネジメントの発展過程と比較して考察した.KDDIモデルの特徴として,複数の事業を抱える大きな企業の中で,デザイン組織構築の目的を,組織全体のデザイン習熟度を高め最終的に戦略の一環としてデザインを活用する姿を目指している点が挙げられる.初期の活動として「限定的なデザイン」という段階を設け,担当部署ごとのデザイン習熟度に合わせた支援を行いながら,次第にデザイン活動の価値を企業全体に浸透させていく.このようなプロセスは,大企業におけるインハウスデザイン組織の特性や,多様な事業部門を持つ環境において有効であると考えられる.

総じて,デザイン組織の構築と運用は,一律のアプローチではなく,個人と組織の双方における知識・スキル・態度の向上を視野に入れた柔軟かつ段階的な進め方が鍵となる.本稿の考察を通じて,デザイン経営を目指す他組織にも応用可能な示唆を提供できたと考える.これらの取り組みを通じて,デザイン組織は単なる部門としてではなく,企業全体の戦略的パートナーとしての役割を果たすことが期待される.

参考文献

Buchanan, R. (2001). Design research and the new learning. Design issues, 17(4), 3-23.

Dumas, A., & Mintzberg, H. (1989). Managing design designing management. Design Management Journal, 1(1), 37-43.

安藤拓生, 八重樫文 (2017). デザイン態度 (Design Attitude) の概念の検討とその理論的考察. 立命館経営学, 55(4), 85-111.

経済産業省・特許庁 (2018). 「デザイン経営」宣言, https://www.jpo.go.jp/resources/shingikai/kenkyukai/kyousou-design/document/index/01houkokusho.pdf(最終アクセス日: 2025年2月20日)

東條直也 (2023). 知識の森 ユーザエクスペリエンス. 電子情報通信学会誌, 106(19), 949-950.

人間中心社会共創機構 (2022). HCD基礎検定, https://hcs-cc.org/hcd/(最終アクセス日: 2025年2月20日)

人間中心設計推進機構 (2024). 人間中心設計専門家とは, https://www.hcdnet.org/certified/about/(最終アクセス日: 2025年2月20日)

森永泰史 (2020). デザイン、アート、イノベーションデザインアートイノベーション 経営学から見たデザイン思考、デザイン・ドリブン・イノベーション、アート思考、デザイン態度. 同文舘出版.

著者紹介

花井陽子

KDDI株式会社デザインセンターデザイン1G・グループリーダー.人間中心設計専門家.IT企業を経て,2016年KDDI入社.デザイン組織を立ち上げ,組織拡大にむけ,デザインマネジメントに取り組む.

新井田統

KDDI株式会社デザインセンターデザイン 1G・コアスタッフ.横浜国立大学大学院修士(工学),筑波大学大学院博士(心理学).KDDI総合研究所でデザインリサーチの研究に従事し,2024年10月より現職.専門は共創型のデザインプロセスの理論と実践.