はじめに

人生の終わりをどこで過ごしたいかと問われたとき,住み慣れた自宅が真っ先に思い浮かぶ人は少なくないだろう.こうしたニーズに呼応しつつ,限界の近い医療システムを打開するためのコンセプトとして地域包括ケアが一般にも知られつつある.しかし,病を抱えた人々や介護を必要とする高齢者が地域や自宅で過ごすことについて,実際に直面する前から本人や周囲の人々が現実的にイメージすることは容易ではない.

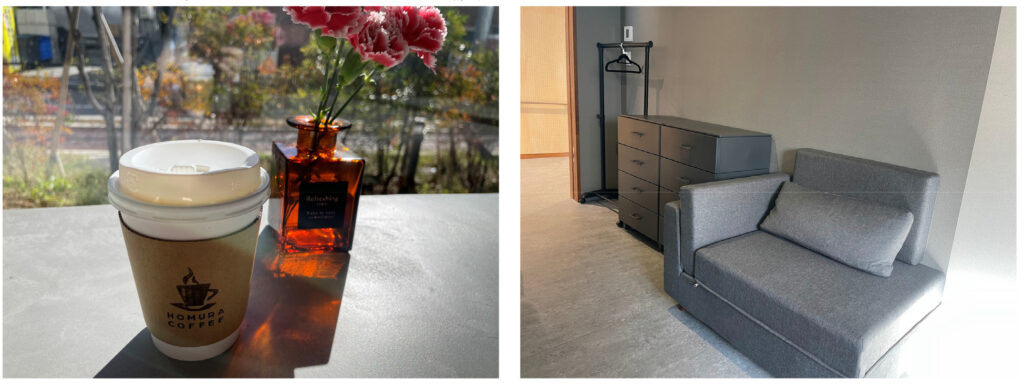

著者らは,医療サービスが自宅で生きて死ぬことをどのように支援しているかを学ぶために,東京都板橋区に居を構える『おうちにかえろう。病院』を訪問した.2021年に設立された同院は,「『自分らしく生きる』を支える」をコンセプトとし,その名が冠する通り,病気の治療ではなく自宅での生活に戻ることに焦点を当てたサービスを提供している.運営主体であるTEAM BLUEは,在宅医療を提供する『やまと診療所』(2013年開設,2015年に改称)を起点として,『おうちでよかった。訪看』,『ごはんがたべたい。歯科』,そして『おうちにかえろう。病院』と,生活者視点のキャッチーな名称でサービスを展開している.典型的な病院らしさを全く感じさせない院内(図1)を見学した後,TEAM BLUE代表の安井佑氏にインタビューを行い,同院のサービスコンセプトや実践のあり方を中心にお話をうかがった(訪問日:2024年2月28日).

インタビュー

病院の設立経緯と役割

根本 まず,『おうちにかえろう。病院』を設立するに至った経緯をお聞かせください.

安井代表(以下,敬称略) 私たちは,もともと在宅医療の専門家で,最期まで自宅でいかに自分らしく過ごしていただくかを追求してきた集団です.『やまと診療所』で診ている患者さんの多くは末期がんの方々で,家にいられる期間は平均で2ヶ月半ほど.一方,特定の疾患はないものの介助が必要なフレイルの状態の方や認知症を持つ方も増えてきて,そうした方々を地域で支える期間は,年単位,長ければ10年に渡ります.そうした患者さんのうち,月間で6%程度の方が急性の疾患などが原因で再び入院してしまいます.そこから自宅に戻ることができる方は6割弱で,残りの方にとって在宅からの再入院は片道切符なのです.ただ,片道切符になってしまった方々の中には,ご本人の状態は十分よくなったのに,医療者が自宅での生活や介護の状況を心配して帰す判断ができなかった場合も多く含まれることが分かってきました.このような状況を何とかできないかと考えたことがきっかけで,私たち自身で箱物の病院を持つことにしたのです.

根本 「箱物」にはどのような機能や役割を期待されていたのでしょうか.

安井 私たちは,在宅医療を「エア病院」のようなものだと思っています.病室はありませんが,地域の中に患者さんがいらっしゃって,24時間,何かあれば連絡をもらって対応します.このようなエア病院に対して,箱物の病院の役割は2つあると考えています.

1つ目は,自宅で何かあったときに一時的に避難できる場所であることです.具体的には,軽度の急性疾患が生じたときに駆け込めるサブアキュート*1の機能と,介護者が具合が悪くなってしまい患者さんの行き場がないときに一時的な受け皿になるレスパイト*2の機能です.都内では,在宅医療を受けている方々の約3割が一人暮らしで,残りのうち半分は介護者が一人だけという状況にあることから,これらの機能を提供することは重要です.

2つ目は,急性期病院と自宅をつなぐゲートウェイとしての機能です.急性期病院で治療を受けた方々が退院し自宅に戻るときに,本来は嬉しいことであるはずなのに「病院を追い出された」とおっしゃる患者さんは少なくありません.なぜそう感じてしまうかというと,今後の生活に対する不安や,疾病に対する不安,再発の不安があって,退院する時点では前向きな気持ちになれていないからなのです.その状態でいきなり家に帰れと言われても,ご本人もご家族も不安で在宅を選択できないわけです.そのため,ワンクッション置いてしっかりと準備をする期間が必要になります.

根本 どのような準備をされるのでしょうか.

安井 リハビリという身体的な準備もありますが,より大きいのは心の準備です.例えば,右手・右脚が動かなくなったとしましょう.一般的なリハビリでは失った機能をいかに回復させるかを追求しがちですが,高齢者の場合,右手・右脚の可動域が少し広がっても,生活の中でできることはあまり変わりません.重要なのは右手・右脚が動かなくなったことを受け入れた上で,残された左手・左脚で何をやりたいかを考えることです.犬の散歩をしたいとか,孫たちと遊びたいとか,そういったことにマインドを切り替えるのが心の準備です.

また,在宅で新たな生活を始めるにあたって,介護サービスなど,患者さんやご家族が利用できる様々なサービスがあります.そうしたサービス事業者との調整も必要な準備です.

主語の転換

根本 失われたものを受け入れることは,短い期間では難しいですよね.患者さんやご家族を後押しするにあたって何が重要だとお考えですか.

安井 医療者としての思考パターンを変えることだと考えています.病気の治療に求められるのは,病気という問題に対して何が正解か,つまり何がベストな治療法なのかを提示するという思考法です.しかし,私たちが考えなければならないのは,どう生きてどう死ぬかであって,そこには前もって決められた問題はありません.あるのは,右手・右脚が動かないという現状だけです.私たちがすべきことは,その現状を患者さんやご家族はどう思っているのかを聞き取り,その人にとって何が幸せかをすり合わせた上で,この先どう生きていきたいかという理想を描くお手伝いをすることです.その理想と現状の間に差があったとしたら,そこで初めて問題が提起されるわけです.

また,そこでの問題には正解がないことがほとんどです.そのため,医師が一人で答えを出すのではなく,みんなで考えるアプローチが重要になります.Shared Decision Making(SDM: 共同意思決定)と呼ばれるもので,患者さんやご家族も含めてチームを組み,みんなで問いを立てて考える思考法が求められるのです.SDMでは,患者さんやご家族も,幸せな人生を送るということに主体性を持ち,受け身の立場を脱してもらわなければなりません.私たちは在宅医療を通じて,そうした主語の転換を経験してきたので,それをそのまま病院の運営にも持ち込んでいます.

根本 主体性を引き出していくために,問いかけや会話の仕方に工夫されていることはあるのでしょうか.

安井 実際に現場に出る前にトレーニングは行いますが,患者さんによってどのような問いかけをするのが適切かは異なります.そのため,先輩と一緒に行動しながら見たり話したりすることで学ぶことの方が大きいです.私たちは「強い部活理論」と呼んでいますが,強い部活のように,しっかりしたカッコいい先輩の背中を見て後輩が育つという文化ですよね.

チームの文化と会話

藤巻 看護師の離職が話題になることも多いですが,エンゲージメント高く仕事をしてもらうために何か工夫していることがあればお聞かせください.

安井 『おうちにかえろう。病院』という名前で新しく病院をつくって看護師を募集しているので,当初からコミュニケーションを重視したい人が集まったと思いますが,初年度は離職する方もそれなりにいました.主な理由の一つは,私たちのコンセプトに抵抗を感じたということです.例えば,私たちは認知症を持っている方でも身体拘束は限りなくゼロになるように運営しています.なぜなら,自宅では誰も拘束なんてしないからです.私たちは家に帰すことを目的にしているので,院内が安全であることを絶対視せず,自宅で生活する上で避けられないリスクは,ここでも引き受けるようにしています.これまでの医療で是とされてきた安全を最優先する文化を良しとする方には,このことが中々受け入れられないようです.

仕事をする上では各人のスキルよりも,その根底にあるスタンスを見ることが重要だと考えています.私たちは,自分たちが重視するスタンスを「当事者意識」,「真剣」,「チェンジ」,「チーム」と定義し,それぞれに関するNGワードを設定しています.例えば,当事者意識がない人からは「これって私の仕事ですか」という言葉が出てきてしまいます.その言葉を職場で発することを私たちは良しとしないので注意する,ということを伝えるようにしています.同様に,私たちは真剣で最良の結果にどこまでもこだわり続ける人を大事にするので,そういう人に冷水を浴びせるような言葉を良しとしません.NGワードは「何でそこまでやるんですか」や「普通はこのぐらいじゃないですか」ですね.そうしたスタンスに対するこだわりを徹底して持ち続けることが,TEAM BLUEの特徴の一つです.

藤巻 求めるスタンスやNGワードは,入職後すぐに伝えるのですか.

安井 入職後のオリエンテーションで看護師だけでなく医師も含めた全スタッフに伝えます.私たちが文化と呼んでいるものは,基本的には会話と会議から生まれるのだと考えています.だから,どのような言葉を使ってみんなが会話しているかが非常に重要なのです.

私がいつも安心するのは,病院のあちこちでスタッフ同士が楽しそうに会話しているときです.そういうとき何を話しているかというと,全員が患者さんのこと話しているのです.医療者は真剣に仕事をしていたら患者さんの話をしたいはずだと思うのですが,「前の職場では患者さんの話をするのが一番難しかった」と漏らす人もいます.みんながお互いを尊重しながら対話し,楽しく働けていることを私たちは「チーム」と表現していて,質を追求し成果をあげる上でとても重要だと考えています.

サービス空間のデザイン

根本 病院のつくりも大変ユニークですよね.どのようにこの空間をデザインしていったのでしょうか.

安井 コンセプトをもとに,どうすればそれを実現できるかを設計チームと一緒に決めていきました.そのときにオーダーしたことの一つは,空間の中に揺らぎをつくってほしいということです.例えば,自分の右手・右脚が動かないとなったとき,患者さんは,悲嘆のフェーズを経なければ受け入れに向かうことができません.受け入れに転じる経路は一つではなく,暗い所に篭りたい人もいるし,明るい所で賑やかにおしゃべりしたい人もいるし,ぼーっと座っていたい人もいる.空間に揺らぎを持たせて画一化しないことで,その人にとって良い場所が見つかるようにしたかったのです.そこで,少し暗くて篭れる「内の間」や,明るくておしゃべりできる「外の間」(図2左)は,日の光までこだわってつくりました.

また,リハビリをするための「だんだん広場」(図2右)は,公園でよく見かけるような段差にあるベンチをモチーフにしています.「だんだん広場」と連続しているカフェも,公園でぼーっと人や景色を眺めるように,病院の内外を眺められるようにつくっています.さらには,日本式建築における内と外の境界の薄さを私たちの特徴に重ねて,エントランスには縁側のようなものを取り入れています.

根本 院長先生も含めてフリーアドレスであったり,ナースステーションがなかったりと,職員の目線からも従来の病院とはだいぶ異なりますね.

安井 職員同士だけでなく,職員と患者があらゆる場所で対話できるようにしています.ナースステーションを区切っていないのは,薬を入れておく空間さえあれば,看護師はどこにいてもiPadで仕事ができるためです.仕事をしている時,すぐ隣に患者さんがいれば,同じ目線で話すことができますよね.また,患者さんが話しかけるときに,医師と看護師を分けたりする必要もないので,全員,同じデザインのユニフォームにしています.

根本 それらも揺らぎですね.揺らぎは,デザイン上で最も重視されていることなのですか.

安井 揺らぎは大事な要素の1つですが,最も大切なのは,そもそもこの病院はどのような役割を果たすのかというコンセプトを,みんなで徹底的に話し合ったことです.先ほどお話しした「ゲートウェイ」もその場で生まれた言葉です.細かいデザインの工夫はいくらでもありますが,どういう役割を果たすのかを,みんなで合致させたことが最も大きいと思います.

医療の現状と課題

根本 今の医療制度や人々の価値観に起因する限界について,何かお考えはありますか.

安井 総論で言うと,少子高齢化が進み,税収は限られているため,国としては医療の総量を減らさざるを得ないのが現状です.どのようなお金の使い方になっているかを分かりやすく説明した上で,何に優先してお金を使っていくべきかという問いを投げかける必要があると思っています.単に医療費を削ると宣言したら,市民からすれば我々の命を軽視するのかという反応になってしまうでしょう.しかし,日本人の価値観として,別に無理な治療を受けたいと思っているわけではなく,家で穏やかな最期を迎えられる選択肢があるならば,そうしたいという人は多いはずです.そのため,何がより幸せな人生かをみなさんが選択できるようにすることで,結果として必要な医療の総量は下がっていくのではないかと思います.医療者は,そのために役割や考え方を変えていくしかないですよね.

髙橋 自宅死の希望が多いにも関わらず実際には病院死が多いと言われていて,私もそこに問題意識を持っています.

安井 日本人の8割は病院で亡くなっていると言われていますが,国が報告している自宅死の統計は,事故死や自死も含まれてしまいます.正確に現状を把握するためには一枚一枚の小票の中身を見なければなりません.練馬区は,毎年それをやっていて,同区では異常死を除いた状態で,2012年において医療機関で看取られた人は80%,施設は6%,自宅は9%でした.ところが,10年経って2022年になると医療機関が64%,施設が13%,そして自宅はもう19%まで上がってきているのです.

何が自宅死の増加に寄与しているかというと,私たちのような医療機関があることも多少影響しているとは思いますが,特に東京では市民の意識も変わってきているでしょう.テレビや映画,ドキュメンタリーなどで,自宅で最期を迎えるという選択肢が知られるようになり,それが本人のためだという認識が広がってきたのではないかと思います.

言葉とイメージ,温かい死

根本 少し話は戻りますが,認知症の方もいらっしゃるということで,本人がどうしたいのかを言葉ではうまくやりとりできないこともあるのではないかと思いました.そういう場合には,どのように意思決定をしていくのでしょうか.

安井 多くの人は認知症だと意思決定できないという認識でいると思うのですが,認知症もスペクトラムが広く様々な方がいるので,特別な対応をすることはありません.どのような方であっても,ご本人の意思も大事ですし,同時に,一緒に暮らしている人たちの意思も大事です.ただ,インフォームドコンセントと称してよくやられる,いくつかのプランのメリット・デメリットを並べて意思決定させるような問い掛けでは,何も決まらないと思っています.なぜなら,これからどう生きていきたいかについては,病気になってから初めて考えるわけです.自分たちにとって何が幸せかを自分たちだけで言えるぐらいなら苦労しないですよね.そういうときに,私たちは,まず後ろを見ましょうと話しています.ご本人が生きてきた歴史の中から,大事にしている価値観を見つけに行って,その上でこれからの進む道を一緒に考える形ですね.

根本 心の内に既にあることを掘り出していこうというよりも,過去を振り返りながら,これからを一緒につくっていくという感じなのですね.そこでの希望の力について何か感じていることはありますか.

安井 ここから先どう生きていくかを話し合うためには,残りの人生の中で何が楽しみなのかに話題を持っていく必要があるわけですが,そこでの楽しみというのは,何かキラキラしたものというよりは,他のものを捨ててでも守りたいものという方が実態に近いです.外に行って人と話すのは好きなのでそこだけは何とかしたいとか,トイレだけは人の世話になりたくないとか,きれい好きなのでお風呂だけは入りたいとか,そういった生活に結びついたリアルな話なのです.そのため,希望と呼ぶよりは,これだけは守りたい価値観と呼んだ方が考えやすいかもしれません.

髙橋 患者さんやご家族は,すぐに自宅で最期を迎えたいという意思を持つことができるのでしょうか.

安井 すぐには難しいですし,ご本人たちの意思は,亡くなる直前まで揺れ動くものだという前提に立っています.よく患者さんやご家族は何と言いますかとか,受け入れてくれますかと聞かれるのですが,そういう質問の裏にはYes / No式の認識がまだ残っていると思うのです.相手に答えはないということを前提とした上で,我々が一緒につくっていくのだという認識に変えなければならない.とはいえ,そうしたパラダイムシフトを起こすのは容易ではないと思っています.

髙橋 例えば,夜間に急変してやっぱり今は救ってほしいとなった場合に,当初は望んでなかった救急搬送をしてしまうこともあると思います.そういったケースをどのように考えますか.

安井 それは本当に望まれていない搬送だったのかというところから問いますね.「家で看取りたいとは言っているけれど,あのご家族だと難しいかもね」とか「こういう疾患で急変するかもしれない.そうなったらご家族は搬送してほしいと言うだろうから,その場合は搬送でよいですよね」とか,そのぐらいの理解度で,私たちは普段から会話をしています.家で看取りたいという言葉を,言質を取ったかのように扱う人は,その方々の中で自宅での看取りがどのようなイメージなのかまで理解が及んでいないように思います.

大事なことは,私たちは“温かい死”と呼んでいるのですが,一連の過程を終えて,亡くなっていく人および残された人たちの間でどのような想いがお互いに伝わったかだと思うのです.当然,死は喪失ですが,その先で充足感を感じられる可能性はあります.私たちにとってのポイントは,望まれぬ搬送だったか否か,自宅か病院かということよりも,患者さんやご家族が一連の過程の中で「自分たちらしい選択をした」と振り返れることだと考えています.

根本 確かに,自宅で看取るといってもイメージは一様ではないでしょうし,本当にその人が望んでいたシーンとは違うものが現実になる可能性もありますね.表面的な言葉を扱うだけではだめだと.

安井 ご本人は病院に入りたいと言っているけれど,ご家族は自宅で看取りたいと言っているということがよくあります.その言葉の裏には「妻は最期まで家で看ることはできないだろうから,俺は入院しようと思っている」とか「いや,私は確かに不安になるだろうけど,夫が自分らしくいられるのは家だと思うから,できる限り支えたいと思っている.でも不安はある」といった意図があるわけです.言葉尻を捉えるだけでなく,こうした意図まで理解できれば,それらは対立ではなく整合できる話になるわけです.私たちの専門性はそこにあり,在宅医療というサービスは,単に自宅で外来診療をするということとは全く違うサービスなのだと考えています.

インタビューを終えて

サービスを価値共創のプロセスと捉えると,TEAM BLUEの実践にはまさにそれが色濃く表れており非常に示唆的であった.自宅で暮らすという当たり前のように思えることも,病気などで現状が変われば景色が一変してしまう.医療者が主語となり治療を提供する世界から,患者本人と家族と一緒にチームとなりその人らしい生活を共創する世界へ.そこでは,実際にどのような体験が価値になるかは確定せず,また特定の決まったやり方で答えに辿り着けるわけでもない.価値共創という概念のキラキラした響きとは裏腹に,そこには最善を目指す専門家たち(患者さんやご家族も含む)による地道で粘り強いコミュニケーションのプロセスがあるだけである.インタビューの最終節に「言葉とイメージ…」と銘打ったように,本稿を通じて浮かび上がったキーワードの一つは言葉であったと思われる.サービス組織の内外で交わされる言葉,その重要性と表層性の両面が話題にあがった.本マガジンでは継続的にコミュニケーションに関する特集記事を刊行しており,それらとの接続も期待したい.

著者紹介

安井 佑

TEAM BLUE代表.東京大学医学部卒業.ミャンマーでの海外医療ボランティアに従事した後,2013年に在宅医療専門の「やまと診療所」,2021年に120床の地域包括ケア病棟「おうちにかえろう。病院」を設立.

根本 裕太郎

横浜市立大学国際商学部,大学院国際マネジメント研究科准教授.博士(工学).民間企業,公的研究機関を経て2022年9月より現職.ウェルビーイング志向のサービスデザインに関心.

藤巻 洋

横浜市立大学大学院国際マネジメント研究科博士前期課程(SIMBA)在籍.横浜市民病院整形外科診療科長・部長.博士(医学).2024年4月より現職.医療職における心理的安全性に関心.

髙橋 正徳

横浜市立大学大学院国際マネジメント研究科博士前期課程(SIMBA)在籍.横須賀共済病院医事課.2017年より現職.在宅医療の体制に関心.

脚注

- サブアキュート:急性期入院医療までは必要としないが,在宅や介護施設等において症状が急性増悪した状態のこと.ここではそうした患者を受け入れる機能.

- レスパイト:在宅介護を支える家族が介護から一時的に離れ,心身を休めることを目的とした入院.