はじめに

本稿は,「自分の想いを上手に伝えられない」「つい癇癪(かんしゃく)を起こしてしまう」「忘れ物が多い」などのいわゆる困りごとを抱える小・中学校の不登校児童(以下,困りごとを持つ子ども),およびその保護者に関わるコミュニケーションの一端を考察するものである.

社会性を持つ動物であるヒトにとって,コミュニケーションはなくてはならない存在である.同時に当事者間にとって適切にコミュニケーションをとることができなければ,意思疎通ができなかったり関係が悪化したりするやっかいな存在でもある.

近年,発達障害やグレーゾーンという言葉をさまざまな媒体で見かけるようになった.コミュニケーションがうまく取れない人に対するレッテルのようなものになっていることもある.とんでもない話である.コミュニケーションは自分一人だけでは成立し得ない.必ず相手がいる.すなわち,価値共創活動(=サービス)の土台である.これが「価値共創を促すコミュニケーションを求めて」という特集テーマにおいて本稿をとりあげる背景である.

この考察にむけて,京都府亀岡市に拠点をもつ「育ちとつながりの家 ちとせ(以下,ちとせ)」の理事である石田 千穂氏(代表),髙見 雅子氏,中島 愛子氏に,困りごとを持つ子どもや保護者に対するコミュニケーションのあり方や考え方について話を伺い,丹野 愼太郎が執筆した(2025年1月7日と2月4日に取材).

小・中学校における不登校の実態

教育基本法によれば,義務教育には3つの目的がある(第5条2項).

- 各個人の有する能力を伸ばすこと

- 社会において自立的に生きる基礎を培うこと

- 国家及び社会の形成者として必要とされる基本的な資質を養うこと

これらの目的を達成するために,保護者は子どもに義務教育を受けさせる義務を負い,国や地方自治体は授業料を徴収することなく教育機会の提供や教育水準を保障している.しかし近年,「不登校」という形で義務教育を十分に受けない,あるいは受けられない子どもが増加している.

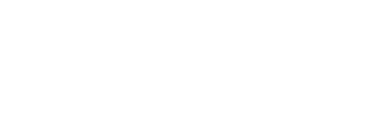

文部科学省によると,2023年度の小・中学校における長期欠席者数(欠席日数30日以上)は493,440人(前年度460,648人)にのぼる.このうち,不登校に該当する生徒数は346,482人(前年度299,048人)で,11年連続で増加している(図表1).

(出所:文部科学省(2024)より丹野作成)

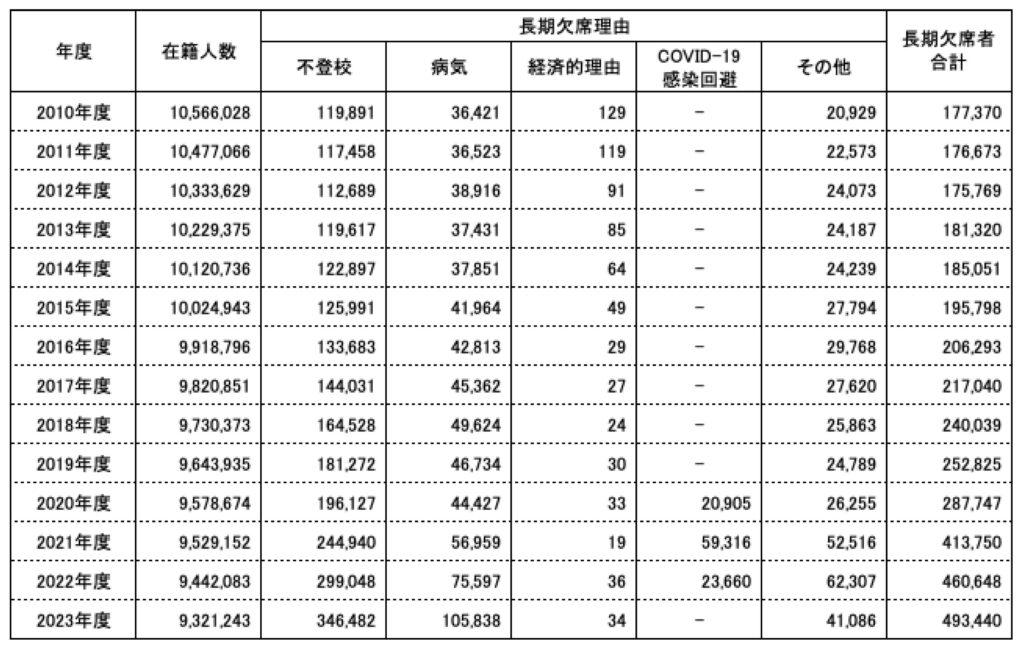

また,子どもの発達科学研究所(2024)では,不登校の要因を「背景要因(保護者/教師に調査)」と「きっかけ要因(不登校児童/保護者/教師に調査)」に分けて調査している(図表2).

背景要因(図表2上)については保護者・教師とも回答傾向が似ており,「兄弟の不登校(保護者37.7%,教師27.7%)」「発達障がいの診断・疑い(保護者31.0%,教師20.6%)」「ひとり親家庭・共働き家庭(保護者27.1%,教師18.2%)」が高い割合となっている.

きっかけ要因(図表2下)の中で不登校児童および保護者は,「不安・抑うつの訴え」「体調不良の訴え」「居眠り・朝起きられない・夜眠れない」の割合が高く,教師の割合は2割に満たない.一方,宿題や学業に関する項目については認識の差は見られない.

(出所:発達科学研究所(2024)より丹野作成)

これらの結果から,背景認識は共有できていても不登校に陥るきっかけについては,児童や保護者と教師との間に認識ギャップが生じていることがうかがえる.小・中学校に通うことはその目的から,社会生活を問題なく営む基盤を構築することであろう.しかし,小・中学校に通うこと自体が子どもにとっての社会生活となる.社会生活の基本はコミュニケーションである.このギャップの解消には,子どもと周囲の関係者とのコミュニケーションが求められるが,「困りごと」に遮られてしまうのである.

社会的価値観の変化や技術の進歩に伴い,生活様式もこの数十年で大きく変わっている.親や友人とのコミュニケーションの取り方も当然ながら変化している.このような変化の中で,社会生活を営む能力の獲得が適齢期を過ぎてしまう子どもが増加しても不思議はない.社会生活を営む能力を獲得できていない子どもは「困りごとを持つ子ども」として周囲から見られるようになりやすい.また,小・中学校に通う子どもは,多感であると同時に自分自身を制御することが難しい世代でもある(Blakemore & Robbins, 2012).この世代において例えば,同じ運動ができない,思った通りに会話ができないなど,自分と明らかに異なると判断した相手に対しては,より強く身体的・心理的に距離をとろうとする.“義務教育だから”と親や教師が困りごとを抱える子どもを無理やり学校に行かせても,学校という社会の中での生活に支障をきたすことは明らかであろう.

フリースクールの存在

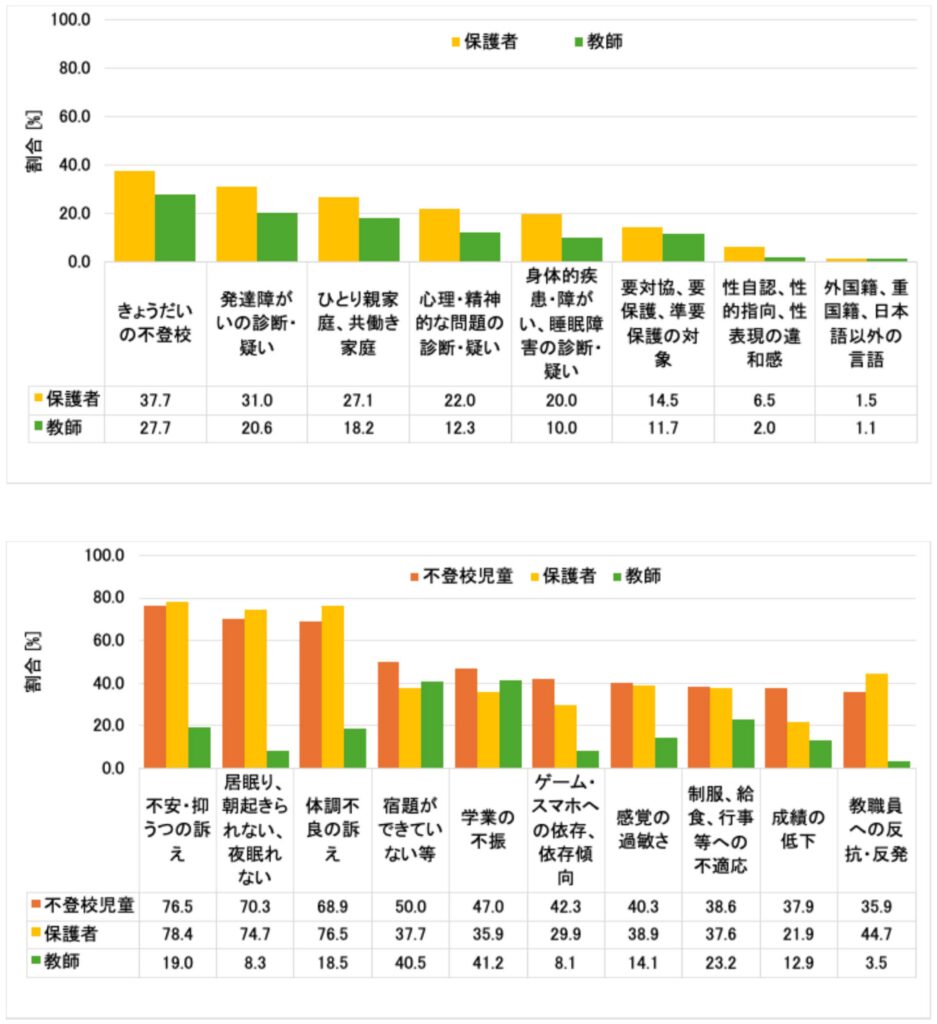

不登校児童の増加とともに,いわゆる「フリースクール」と言われる施設が増加している(図表3).日本においては,1980年代に市民活動の中で始まったとされる(フリースクール全国ネットワーク).フリースクールについての統一的な見解は今のところ見当たらないが,一般的に不登校の子どもに対して学習活動や教育相談,体験活動などを行っている民間の施設,あるいは居場所を指すことが多い(労働政策研究・研修機構).フリースクールの中には,地方自治体と連携することで指導要領上の出席扱いが認められるところもある(例えば,京都府では府内24団体が対象となっている).

(出所:フリースクール全国ネットワーク(2023)より丹野作成)

しかしながら,フリースクールの具体的な活動や,不登校児童や保護者がフリースクールとどのように関わっているのかなどについてはあまり知られていない.

そこで先述の通り,ちとせの理事である石田氏,髙見氏,中島氏に,困りごとを持つ子どもや保護者に対するコミュニケーションのあり方や考え方について話を伺った.

ちとせは,代表理事である石田氏が2011年に設立したフリースクールである.ちとせは子どもが自分の力で社会生活を送れるように困りごとを持つ親子にさまざまな支援をしている.

石田氏は保育士として働いていたが,自身の子どもが一般的な保育には馴染めないことに気づいたことをきっかけに,「森のようちえん」を立ち上げ,その後に中島氏が加わり,ちとせを設立した.その後,重度知的障害と自閉スペクトラム症を併せ持つ子どもを育てる髙見氏が加わり,活動の幅を広げている.

インタビュー

子どもを知る

丹野 はじめに,ちとせ設立のきっかけなどを簡単に教えていただけないでしょうか.

石田氏(以下 敬称略) 私は子どもが2人いるんですけど,どちらも普通の幼稚園に通っていました.しかし,どちらも幼稚園の活動に馴染めなかったというのがはじまりですね.例えば,上の子は幼稚園に2日行ったら熱が出て1日寝込むみたいな状況が続くんです.すごく緊張して熱を出していたんですね.また,下の子の場合は別のパターンで緊張が続きました.幼稚園では例えば,園庭に設置された平均台の上を園児に歩いてもらうように先生が指導するのですが,下の子は,この平均台が怖いんです.

丹野 具体的にはどういうことでしょうか.

石田 意味がわからないですよね.「人が事前に設計した空間の中で決められたことをする」というのが苦手な子どもは,実は一定数いるんです.でもこの子たちは,高い場所や運動が苦手なわけでない.実際,山の中に入ると,木に登ったり,渡ったり,平均台より難しいことを平気でできるんです.

髙見氏(以下 敬称略) 歩道と車道を隔てるブロックの上なんかも平気で歩きますよ.同調圧力なのかわからないですけど,このような子どもたちは何かのプレッシャーを感じやすいんです.

石田 一般論になりますが,いわゆる公的な教育はみんなが同じことを同じようにできるように仕向ける指導をすることが多いです.まだ社会性がない多くの子どもに社会性を身につけさせないといけないので当然かもしれません.でも,自分の子どものこともあって,マジョリティに合わない子どもたちのための教育の必要性を考えました.

先ほどお話しした通り,もともと私は保育士をしていましたが,働いていた保育園には園庭がなかったんですね.代わりに近所の公園とか田んぼとか山で遊ぶようにしていたんです.そのときの子どもたちには,不器用な子はいましたが遊ぶことができない子はいなかったんです.そんなことを思い出して,「森のようちえん」をはじめました.始めるにあたり,いろんなスクールを見学したりフリースクールの関係者と意見交換をしました.フリースクールといっても形態や理念,指導方針がさまざまなので,参考になることはあるだろうと考えていましたが,どうもしっくりこない.なので,試行錯誤しながら始めたのが最初です.その後,活動の内容や場所を変えながら今に至ります.

親の思考をリフレームする

丹野 ちとせでは具体的にどのようなプロセスで親と子どもに接しているんでしょうか.

髙見 不登校の子どもを抱える親の中には,無理やり子どもをフリースクールに通わせる人もいます.ちとせに相談に来る人は,親だけよりも子どもと一緒に来るケースが多いです.子どもに対しては,ブランコみたいな遊具で遊んでもらいます.これは感覚統合*1の状況を確認したり身体図式*2を養ったりするものです.身体図式が出来ていないとうまく揺れることができないのです.この遊具で遊んでいる子どもを見ながら,親に対して,今後,ちとせとの関わり方や,関わることで生じる変化などについて,親に道筋を示しながら議論をします.

例えば,あるポイントをゴールとしたとき,今の状況からだと家庭内でしてもらうことは何があるのか,などについて伝えます.詳細を伝えるとパニックに陥りやすいので,ここではあまり具体的なことは話しません.その他,親が困っていることについてもカウンセリングします.

丹野 子どもよりも親に考えてもらうことが多いのでしょうか.

中島氏(以下 敬称略) そうですね.親が子どもを理解しないと何も変わらない.本当に親が“なるほど!”と思ったところがスタートなので,はじめはとにかく親とコミュニケーションをしっかりとります.

丹野 親が“なるほど!”となる時って,どんなときですか.

石田 例えば,子どもが身体図式を身につけるために家庭内でして欲しいことを親に伝えるんですが,そのときに,「私もしてみたい」「私はどう動けばよいですか」と親が言ってくるとものごとが進み始めます.親が楽しめないと子どもと一緒にできないですから.もちろん,そうでない親もいますが・・・

丹野 親が自分自身の変化に気づくのはどんなときですか.

石田 自身の変化や子どもの変化に気づけている親って案外少ないですね.おそらくですが,親と子どもはずっと一緒にいるので変化に気づきにくいのかもしれません.ですので,第三者が定点的に観測するのは大事です.例えば,ガチャガチャをしても自分の欲しいものが出るまでやめない,帰らないと言っていた子どもが,自分のお小遣いがなくなったらやめるようになったとか.あと,資料を見返すと大きく変化していることがわかるので親にリマインドをすることもあります.親に,子どもとの関わり方についての成功体験を継続的に認識してもらうことがモチベーションの維持につながるので,これは大事かなと思っています.

親と子を導く

丹野 最近,社会に馴染めない人が創造的な世界で活躍しています.そういう人の中にはいわゆる発達障害やグレーゾーンと言われる人たちがいます.

髙見 流行り言葉でいうところのギフテッド*3ですかね.確かにそういう人たちもいますが,現実はほんの一握りです.しかし,保護者がそのような話を見聞きすると,ついつい自分の子どもには何らかの特殊な能力が備わっているのではないか,あるのならたとえ1%でも可能性を信じたい,という人は一定数います.私自身も障害者の親なのでその気持ちは理解できますが,それは理想であって,まずは親が子どもの現状を観ないといけない.

丹野 子どもの可能性を信じる前に現状を観ることが大事だと.

髙見 そうですね.私がこれまで見てきた経験ですと,不登校の子どもが何らかの創造的な能力を持っている可能性が3%あるとして,その3%を活かせる基盤を持っていないといけないんです.それがいわゆる社会性と呼んでいる要素です.社会性がある程度ないと3%の部分をうまく使えないどころか,足を引っ張ってしまいます.

ちとせでやっていることは色々ありますが,基本は親と子どもの両方とも自立できるお手伝いを軸にしています.親は子どもの状態がすごく不安でなかなか動けないし,パニックに陥りやすい.しかも子どもの可能性を信じている.そのような親に対しては,まずは子どもの現状を一緒に把握してもらいます.場合によっては病院での診察を提案することもあります.

この時に把握したいこととして,先ほどもお話しした身体図式があります.これは脳が自分の身体の位置や状態を無意識に把握する身体の地図のようなものですが,子どもの頃に獲得すべき能力の1つとされています.自閉症の子どもは,脳の情報処理の特性によって感覚の統合が難しく事象を俯瞰的に捉えることが苦手です.そのため身体図式の獲得につまづく子が多くみられます.なので,年齢に応じた簡単な運動や遊びができない.時間をかけて,親にこのことを理解してもらいます.1つの例ですが,子どもと一緒に尻文字遊びをすることで,子どもに身体図式が備わっているかがわかります.身体図式がないと尻文字が書けないんですよ.尻文字ができない自分の子どもに衝撃を受ける親も多いです.

中島 これらについて理解が深まると,「次はどうしたらいいのか?」と,親が子どもの教育に関心を持ちはじめます.感覚の統合がすすみ身体図式が出来始めると,それまで出来なかったことが出来るようになります.出来ることが増えることで子どものモチベーションが高まります.モチベーションが高まると子どもはいろいろなことを主体的に取り組むようになります.

コミュニケーションをマネジメントする

丹野 親子とのコミュニケーションで気をつけている点などがありましたら教えてください.

髙見 子どもに“使命感”を持ってもらうために,親に我慢してもらうことがあります.子どもが初めてちとせにやって来て,夕方,親が迎えにくるケースで多いのですが,帰る時,子どもは自分のリュックを放置して帰ろうとします.そのとき,必ず,何も言わないと親がリュックを持って帰ろうとします.しかし,ちとせでは,必ず子どもが持って帰るまで待つように親に我慢してもらいます.

丹野 それはなぜ?

髙見 リュックを持つのは,この時期の子どもの役割の1つだからです.子どもであっても人として大事にしなければならないことは,時間をかけて気づいてもらうように仕掛けます.親も子どももそのことに気づいていないので,こちらが意図的に設計しています.これは応用行動分析学の手法を用いて,望ましい行動を強化している例です.

もちろん,単純に忘れているなんてこともありますが,このようなケースの場合,子どもは親を下に見ていることが多いんです.子どもが親に対して「俺の機嫌を損ねないようにしろよ」という感じで,日常的に接していることが多いんです.親も子どもの機嫌を損ねるのは嫌だし自分でした方が早いと思っています.また,親も仕事に行かないといけないし時間をかける余裕がないので,ついつい手を出してしまう.その結果,子どもとの間でこじれた関係性が生まれてしまう.それを変えなければならない.自分のことは自分で出来るようになる環境や関わりを整えることが大切です.

丹野 子どもがリュックを持つまではどうされているんですか.

石田 子どもには何も言わないですね.反対に親に対しては,子どもを叱らないこと,時間がかかっても待ち続けることを伝えています.初めは,リュックなんかどっちが持っても変わらないのではないか,と言ってくる親もいます.でも,子どもに気づかせるために親に行動を変えてもらうことが大事なのでここは徹底します.とにかく,子どもに気づかせる環境をつくるようにしています.

終わりに

コミュニケーションが,いかに多くの要素によって,また,複雑に絡み合いながら構築されているのかを今回の取材を通じて改めて認識させられた.「自分の想いを上手に伝えられない」「つい癇癪を起こしてしまう」「忘れ物が多い」ことの原因を,困りごとを持たない者にとっては認識することはとても難しい.認識するどころか,いとも簡単に「自分とは異なる者」としてレッテルを貼ってしまう.もしかしたら,レッテルを貼っていることすら認識できていないかもしれない.困りごとを抱える子どもは,自ら望んで抱えているわけではない.一方,特段の問題もなく社会生活を送れる人であっても,自分自身が相手に対して想いをうまく伝えられていないことも多くあるはずだ.まずはそのことに“気づく”必要があろう.

コミュニケーションはお互いがより良く生きる術の1つである.つまり,価値共創の手段の1つとも言える.本稿第2章にも述べているが,社会的価値観の変化や技術の進歩に伴い,生活様式やコミュニケーションの取り方が変わってきている.この流れに合わせるかのようにコミュニケーションに関する問題提起が増え,書籍がところ狭しと並んでいる.これらの中には,一方が他方を半ば強制的に変えるような内容のものも見受けられる.これらは価値共創を促すコミュニケーションなのであろうか.

価値共創は関係者間の相互作用プロセスである.ここでの相互作用には,資源を提供する意味が含まれる.コミュニケーションにおいても,相互に何らかの資源を提供し合う必要がある.それはお互いの知識や感情,向き合う姿勢といったものになるだろう.まずはそのことに気づくことが大事だ.

“気づく”ことは本人にしかできない.そして何かに気づくためには,起こった事象を感覚器官からメンタルイメージ(心像)として取り込むことと,そのメンタルイメージを言語化できるだけの知識,これらを支える意志が必要となる(山鳥,2018).気づきがなければコミュニケーションは成立しない.

「気づきを促すことは設計できる」.取材を通して得られた示唆である.このことは,子どもだけでなく,大人に対しても大きな意義を持つのではないだろうか.筆者はそう捉えている.

参考文献

Blakemore, S. J., & Robbins, T. W. (2012). Decision-making in the adolescent brain. Nature neuroscience, 15(9), 1184-1191.

文部科学省(2024). 令和5年度 児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査結果について

https://www.mext.go.jp/content/20241031-mxt_jidou02-100002753_1_2.pdf

https://www.mext.go.jp/content/20241031-mxt_jidou02-100002753_2_2.pdf

子どもの発達科学研究所(2024). 不登校の要因分析に関する調査研究.

フリースクール全国ネットワーク編『フリースクール白書2022』, 学びリンク, 2023年, 255p.

山鳥重(2018).『「気づく」とはどういうことか ―こころと神経の科学』, ちくま新書, 256p.

労働政策研究・研修機構(2020). フリースクール・サポート校等における進路指導・キャリアガイダンスに関する調査結果. https://www.jil.go.jp/institute/research/2020/documents/0201_01.pdf

著者紹介

石田 千穂

立命館大学哲学科心理学専攻卒業.保育園勤務,森のようちえん立ち上げを経て現職.子の不登校を機に発達障害との関連を知り,支援と療育の場づくり,不登校・引きこもり者の相談支援に従事.

髙見 雅子

京都女子大学短期大学部卒業,京都橘大学総合心理学科在学中.メーカー勤務,小学校非常勤講師を経て現職.応用行動分析・感覚統合療法を用いた発達障害児の独自の療育実践と研究,不登校・引きこもり者の相談支援,支援者育成等に従事.

中島 愛子

京都女子大学短期大学部卒業.生命保険会社勤務,服飾企画会社勤務を経て現職.子の不登園を機に森のようちえんに参画,後に子の発達障害がわかる.支援と療育の場づくり,不登校・引きこもり者の相談支援に従事.

丹野 愼太郎

同志社大学工学部卒業,2013年同志社ビジネススクール修了(経営学修士).産業ガスメーカー勤務,産業技術総合研究所を経て現職.製造業のサービス化に関する研究等に従事.

脚注

- 五感や前庭覚(体のバランスや動きを感じる感覚),固有受容覚(体の位置や動きを感じる感覚)の情報を脳が適切に処理し行動や反応に繋げる能力.この能力が十分に働くことで周囲の状況を理解したり適切に反応したりすることが可能となる.

- 自己身体認知の暗黙(無意識下)の枠組みを意味する概念.脳が身体の位置や動きを把握する無意識下の身体マップと言われることが多い.

- 単一の明確な定義はないが,一般的には同年代の人よりも特定の分野で優れた高い知能や創造性を持つ人を指す.「神様からの贈り物」の意味でギフテッドと呼ばれる.