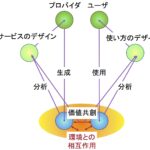

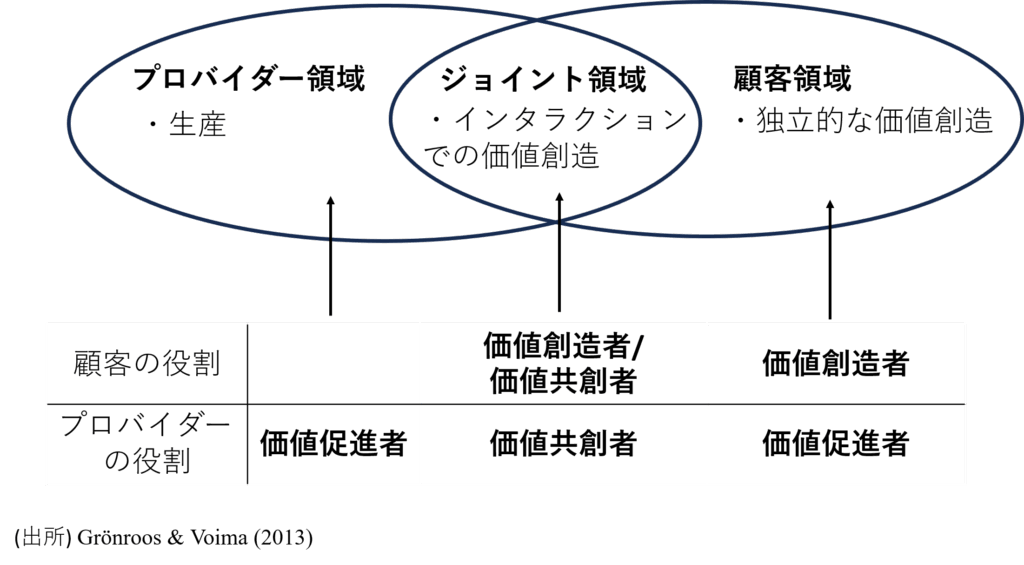

サービスの価値創造プロセスは,プロバイダー領域,ジョイント領域,顧客領域と呼ばれる3つの価値創造領域に区分できる(図1).価値創造における顧客領域は,企業にとって閉鎖的であるが,顧客領域における顧客間のコミュニケーションが,価値創造に与える影響は大きい.本稿では,高級ホテルサービスの豊富な実践経験を有する実務家とともに,リゾートホテルの価値創造プロセスにおける,顧客領域での価値創造への働きかけの成果や,それに伴う価値共創について論考する(本インタビューは2025年2月13日に一般社団法人京都サービス経営研究所にて実施された).

国際観光ホスピタリティ総研の狙い,および,これまでの活動

増田 窪山哲雄様,本田路子様は,高級ホテルサービスを実践しながら,また,国際観光ホスピタリティ総研を立ち上げ,新しいサービス時代に適合するサービス経営,運営システムの構築,および,その人材育成の支援に携わられています.このような取り組みを推進されることになった背景や,これまでの取り組みについて教えてください.

窪山 今,当社で本田と僕が中心になってサービス経営研究や経営人材育成に取り組んでいます.その一番大きな理由は,今まで,サービス業というのは,おもてなしとか,ホスピタリティとか,割と実践的,接遇的な捉え方が先行していて,科学的なアプローチが無かったという問題意識にあります.製造業,エアライン,鉄道会社など規模の大きな企業がホテルを所有するケースが多いのですが,ホテルを本業としているわけではないので,彼らにとってサービスやホスピタリティというのは単なる接遇の域を出ない.そうなってしまうと科学的な処理,経営学的な処理ができなくなる.そういうと実務をやっている人には難しく聞こえるようですが,サービスが成功したのはなぜか,あるいは失敗したのはなぜか,という背景にはロジックがあります.それを捉えて実践すると非常にわかりやすくなっていくんじゃないかと考えました.そのためには,理論と実践とを密接させる必要があります.

増田 理論と実践をどう密接させていくのですか.

窪山 僕は,Critical(批判的に),Clinical(臨床的に),Constructive(建設的に)という,3つのCを重視しています.クリティカルにとは,現状のサービスを批判的に捉えるということ.ただ,それはクリニカル,実践と理論を往復しながらやらないと駄目です.さらにその次が大事で,コンストラクティブ,建設的に具体的なソリューションを目指す.異業種のオーナーの方々が,ホテルやサービスの価値やそれがもたらされるメカニズムを可視化できるようにする.こうしたことは,ホテルで働く若い人たち,あるいは,ホテル産業に新しく参入してくる企業の理解を深めることにもなり,ホテル産業の発展につながるんじゃないか,と思っています.

そう確信できるのは,長崎ハウステンボスでの5つのホテルの同時新規開業・運営や,北海道ザ・ウィンザーホテル洞爺リゾート&スパの経営再建などで,実際に実践してきたからです.例えば,ハウステンボスでは,大多数のスタッフが,ホテルの経験がない新人という状況下で5つのホテルを同時に新規開業するというプロジェクトに取り組みました.その大多数の新人をどうやって育てていくのか.結論から言うと,プロのホテル従業員として必要な能力を分類し,プロの新人が満たすべき条件を示したことがポイントです.ホテルの働く人たちをプロフェッショナルとそうでない人に分けて比較すると,大きく3つのポイントに違いがあることがわかりました.ホテルのサービスのプロとしての哲学を持っているか,技術を持っているか,そして,体力です.このうち,哲学と体力は新人でも十分プロのレベルまで達することができる.ホテルのサービス哲学というのは,顧客の生命と財産を守るというホテル業の価値の根幹に関することや,顧客に対して母性愛を以て接することの大切さなどが含まれますが,こうしたことはちゃんと教えれば,すぐに理解できます.体力はむしろベテランよりも優れている.そう考えると新人の従業員は,若いというだけでプロとしての要件を3分の1(体力の部分)を満たしているわけです.そして,その体力を生かしたプロのサービスを目指す.例えば,顧客から何かを依頼されたら,てきぱきとした態度でやるとか,力の要る業務をこなすことはベテランを助けることになります.そうして技術は時間をかけて体得していく.指導する側は大変な面もあるけど,ちゃんと教育のやり方を理論的に確立すれば何とかなるということを実感していったんです.

結果的に最高級ホテルが1年半ぐらいで作れた.8割が新人従業員で,です.最高級ホテルだと認証してくれる国際コンソーシアムLHW(The Leading Hotels of the World)に加盟が許されたのです.それには,厳しい審査がありますが,ハウステンボスプロジェクトでは開業9カ月目で,ウィンザーホテルプロジェクトでは開業前にLHWに加盟できました.審査では当然,マネジメントの考え方,オペレーションの在り方を問われます.また,顧客の立ち位置,従業員の立ち位置をどうするか,国,あるいはそのロケーションにおけるアイデンティティみたいなものがホテルのサービスにいかに表れてるかということが評価対象となります.このLHWへの加盟を意識しながら教育していったわけです.この教育方針は,帝国ホテルとも,ニューオータニとも違います.それから,ヒルトンなどの外資系ホテルとも違います.これらのホテルはかつて僕がいたホテルですが,それぞれにおいてよかったなと思ったことを取捨選択して従業員教育に取り組みました.

インフルエンサーの活用について

増田 現在,様々なSNSを使って,多くの人が情報発信できる時代になりました.今まで広く知られていなかった企業側の情報も,顧客同士のネットワークを通じて知れる時代になってきているかと思います.現在は,顧客側の代表者のような,いわゆる,オピニオンリーダーやインフルエンサーと呼ばれる,影響力のある顧客が注目されていますが,その点では,どのような認知をされているのでしょうか.

窪山 SNSというものは,実を言うと両刃の剣だと思っています.SNSはいわゆる全体主義的に偏りがちなわけですよ.要するに,個別の考え方が尊重されるというよりは,インフルエンサーが評価したものは価値があるということになるし,悪いぞと言えばむやみに悪くなる.インフルエンサーに関して,実際に自分たちが戦略的に指向したことは,インフルエンサーを作っていく,ということです.ウィンザーホテルのプロジェクトの際には,ウィンザーファンを作っていこう,ということに取り組みました.過去に日本のリゾートホテルで,数年で成功した例というのは,1カ所もありません.なぜかというと,日本のマーケットはリゾートの楽しみ方ということをほとんど知らないからなのです.夏休みに避暑地に行くだけじゃなくて,冬の寒いときも,リゾートでの楽しみ方というものがある.例えば,年間通じたパーソナルイベント,誕生日や,結婚記念日,七五三,入学・卒業祝いとかいろいろある.そういうときにリゾートで過ごすと普段しないような会話ができたりする.リゾートのほうが楽しいでしょ,みたいな感じを伝えることに取り組みました.

僕はそこで,インフルエンサーに頼るのではなく,インフルエンサーを作ればいいという発想なんです.インフルエンサーというのは,基本的には経験主義で,経験していないことは何も知らない.だから僕は,インフルエンサーではなくて,コンシェルジュをうまく使おうとしました.コンシェルジュは,知識の集団です.顧客の体調を気遣うだけではなく,顧客に経験をさせることも重要な役割だと思い,コンシェルジュをバトラー型にすることによって,今までの,いわゆる形式上のおもてなしみたいなものを壊すということをやりました.バトラー型という言葉は,当社で使う時には特別なコンテクストがあります.(コンシェルジュの型として,バトラー型と)コンシェルジュ型と対比させて使っています.コンシェルジュ型とはサービスのスタンスが受動的.顧客に聞かれたこと,要求されたことに応える.これに対してバトラー型は能動的.顧客の顕在的・潜在的なニーズを察知して,即興的に対応することに力を入れる.当社はバトラー型を志向していました.

例えばホテルのチェックイン時の対応に,そのサービスへのスタンスの違いが表れます.東京からウィンザーホテルに来るまでには,5,6時間かかります.そうすると,到着時にはもう疲れているわけですね.しかも,もうすぐ夕食の時間というタイミング.当時ミシェル・ブラスの,三つ星のレストランがあったので*1,それを目的に来た顧客は疲労していても,ドレスアップして行かなきゃ,という心境です.疲れてむかむかしていたり,若干乗り物酔いしている時においしいものを食べてもおいしいと感じないじゃないですか.こういう時に一般的なホテルは,さあ夕食の時間ですから,とレストランに案内する.僕のホテルではそういうことは止めさせました.食事の時間を調整するなどして,顧客がレストランでの食事を楽しめる状態にすることを最優先するべきです.コンシェルジュには必ず,玄関先で到着のお迎えをするときには,顧客の目を見なさい,と指導していました.体調や感情は目を見れば大体分かります.到着時,レストランの時間が迫っていたとしても,顧客の目を見て,疲れているなと思ったら,レストランの時間を調整する.無理にそのままレストランに案内しても楽しめずに,むしろレストランのイメージが悪くなる.そうではなく,ちょっと休憩する時間を取ってあげる.そういうふうにやるわけですね.こんなサービスを経験したら,その人はインフルエンサーになるんです.伝えたい,という気持ちになるんですよ,人間って.

体験させることほど説得力があるものはないんです.体験したインフルエンサーはディテールが説明できるようになります.インフルエンサーの中で残っているのはみんな,こういう発信をしている.文脈込みで伝えることで共感されて伝わる.逆に静的な情報,コンテンツだけでしゃべっているインフルエンサーは消えていく.体験させることを可能にするのがバトラー型のサービスです.一回それを経験したら,絶対次も来る.これが一番大きなマーケティングのパワーだと僕は思っています.その人たちは,どんどん口コミで,SNSを通じてというよりはむしろ,友達,家族,知人など自分と価値観が近い人たちに話をしてくれる.これは特にリゾートホテルの特権でもあります.つまり,話の種になる.いい話として誰かに話したくなる.インフルエンサーになるんですよ.

僕は,このようにインフルエンサーという概念をちょっと違った捉え方をしているので,今のSNSのインフルエンサーをうまく使おうという考えはないですね.SNSのインフルエンサーというのは,ある情報を広めるという効果は大きいとは思いますが,顧客を作るという効果はないと思います.僕は,「顧客」と言うとき,それは単なる客ではなく,ホテルの場合だと,ホテルとお客さんが互いに認知し合っている関係を前提としています.

パーソナライゼーションとトランザクション

増田 サービス・マーケティングだとパーソナライゼーションと呼ばれる一人一人の顧客に合わせてプロバイダーが対応を変える議論もあります.バトラー型のコンシェルジュは,パーソナライゼーションの取り組みと近いとも感じたのですが,その点はどうでしょうか.

窪山 僕は,パーソナライゼーションが全てを解決するとは思わない.初期段階でのソリューションになるとは思う.パーソナライゼーションというのは,マスから個に移った段階の話だと思いますが,本当にパーソナライゼーションをするというのは難しいです.ある顧客情報を得て,それを基にサービスをカスタマイズすることがパーソナライズしたことになるかは疑問.その顧客情報は顧客の一側面を反映したものに過ぎない.捉えるべきは,顧客の経験価値なんですよ.増田さんと僕が,今日,こう話し合います.そして,明日,もう一回会いましょうとなる.そしたら僕は,もしかしたらその間に何か本を読んでいて,よほど強い刺激を受けるともう価値観が今日とちょっとずれているかもしれない.パーソナライゼーションで死角があるとすれば,この人はこういう人というふうに決めつけてしまうことだと思っています.

増田 ある時点の情報で顧客を場合分けしてしまう.

窪山 そうなんですよ.ところが,こういうことは頻繁におこなわれています.例えば,ホテルで,この部屋が気に入ったと顧客が言うと,次回もその先もその部屋に案内されたりする.けれど,必ずしも毎回そこがいいと思わないかもしれない.なぜかというと,その顧客が他の場所でもっといい体験をして価値観が変わってしまっているかもしれないから.更にサービスを提供する側も知識や技術レベルが変化している.こうした現象を説明する際に有効なのがVargo & Lusch(2011)が言うところのActor to Actor(A2A)パースペクティブだと思います.サービスの価値を判断するのは顧客で,しかもそれは現象学的に決まる.つまり,それまでの顧客の経験や,対応する従業員との相性,他の顧客との関係とか,サービスが展開される場所の影響で顧客が知覚する価値は変わる.だから顧客接点において従業員が顧客の変化に気付いて,その時に必要とされている価値が何なのかを見つけていくのが大切だと思っています.顧客にとっての価値がどのようなものなのか,その文脈を掴む.そのために必要なのはデータベースに入力されている顧客情報ではなく,「トランザクション」です.「トランザクション」というのは,僕らの独特な表現ですが,顧客がホテル滞在中に利用する有料・無料のサービスのことです.そして,宿泊だけなら1トランザクション,宿泊と食事とスタッフの会話を楽しんだ,という場合は3トランザクションとカウントしていました.「スタッフとの会話」のように,無料のサービスもカウントします.トランザクションが増えれば増えるほど,徐々に,いわゆる顧客側のリテラシーが上がっていく.つまり,最初はリゾートホテルの過ごし方が分からなくて部屋の中だけで過ごしていた顧客も,ホテルの使い方に幅が出てくる.もっとこう過ごしたい,というような.その様子を見て,顧客の価値観を理解しようという姿勢が大切です.そして,トランザクションの数が多いと顧客満足度が高いとみなしていました.

増田 口コミをしてくれるような人たちは,指標でいうと,このトランザクションが多くなっているということでしょうか.

窪山 トランザクションが多くなり,よりリテラシーが高まってくることによって,顧客は自分の価値観を表現することができるようになる.そうなったら,それはもう完全にホテルのファンになってくれたという状態です.

倫理と社会性

窪山 ただ,インフルエンサーというのはSNSに限らずいろんなことを口コミしてくれますが,それをこちらの都合よくやるというのは倫理に反するじゃないですか.商業的に扱うものではない.その人が本当にファンになってくれて,そのうえで発信された情報が大切です.企業の介在を敢えて消すことによって,必ずその果実を採れると僕は理解しているんです.だから,企業がやるべきことというのは,2つのことで,経済的行為に加えて,社会的行為をやるべきだと思っています.例えば,単価を上げる時には物価が高騰しているから当然でしょう,という態度をとるよりも,これだけの対策をしてきたけれど,やむを得ず,プラスいくら,物価高騰が落ち着くまで値上げさせてください,と説明する姿勢を大切にするべきだと思います.

増田 社会的行為という点をもう少し詳しく教えていただけないでしょうか.

窪山 安いから買うという行為が経済的合理性のある行為ならば,安いけど買わない,更には,高額だけれど倹約してでもお金を貯めて買うという行為は社会的行為.何に価値があるのか,なぜそれに価値があると感じるのかは顧客によって違います.それを感知するには倫理性も大切でしょう.例えば,会話をしていて,相手が疲れているようであれば,話すスピードを下げようとか,話題を変えようかな,というような行為が,意図せず自然と出る,というのは,割と大事です.これができるようになるには,細かく指導するというよりは,「相手の目を見なさい」というガイドライン的なものが有効だと思います.

あと,価格に関する話題に関することだと,割引の問題というのがあります.ホテルは客室数が限られているので売上と利益を最大化するためには客室単価を高水準に維持することが大切です.空室が多くてきつくても,安易な値下げは逆効果です.一時期,稼働率が低いシーズンに料金を下げてみたことがあったんです.そうしたら朝食会場が騒々しくなってしまった.いつもの客層と明らかに違うわけです.そんな時,結婚記念日で滞在していた老夫婦が朝食に来ました.居心地が悪かったと思います.申し訳ないことをしました.リゾートの場合,90%以上のお客さんは朝食に来るから,その日の客層がわかるわけです.今回の場合は,数週間前から料金を下げて販売していたので,安いから来たという人でわいわいしていた.一方で老夫婦側は1年も前から予約をしているので100%正規料金を払っているわけですね.これはどう考えてもおかしいじゃないかというふうに僕は感じたわけです.

要するに,ホテルに対する顧客の愛情度というのは1年前から予約してくれる顧客の方が明らかに高いわけでしょ.そういうお客さんを大切にもてなすことが大事です.価格を下げて動員をかけてはいけないというマーケティング上の反省があります.そういう社会性,このケースだと,経営が苦しくても値下げという選択肢を選ばない,ということは割と大事です.

ホテルの社会性というのは,地震など災害時に顕著に体感できます.いざ,という時,ホテルは「公器」としての役割がある,公共のものになるのだということは,あらかじめ従業員に伝えておく必要があります.そうしておくだけで,実際にその時に直面した時の対応が変わるんですよね.その著しい例が,ニューヨークの高級ホテル,ウォルドルフ・アストリアで経験した,二度の大停電です.当時のウォルドルフは世界中のVIPが宿泊するような高級ホテルでしたが,大停電の時はホテルの外にいた通行人や浮浪者まで,助けを求めてホテルに入って来る人たちを拒まなかった.水やローソクを与え,ロビーを解放したのです.良いホテルを作り,お客さんの信頼性を高めるには,こうした社会性を無視しちゃいけない.同時にこのことは,従業員教育にもなるんですね.ホテルが社会性を持つことによって,従業員がプライドを持つ.そういうことを感じました.お客さんとの社会的な顧客接点がなければ,多分ホテルは成長しないだろうし,お客さんの質も量も拡大せず,深まりもしない.これはいみじくも,先ほど触れたVargo & Lusch(2011)のA2A視点が教えてくれる,価値共創の肝の部分です.ホテルは単に眠ったり食事をしたりするだけの場所ではない,と捉えた時に初めて見えてくるホテルの価値というものがあります.

顧客領域への働きかけの取り組み

増田 ジョイント領域の顧客接点でリテラシーが高まった顧客は,顧客領域で別の顧客へ影響を与えることになるかと思いますが,その辺りはどのように見られていますか.

窪山 例えば,お客さん同士がウィンザーってこういうところが面白いよね,と会話をしている時,このやり取りの中で擬似体験をしているわけですね.このような擬似体験で仲間が増えていき,それで,ウィンザーファンというコロニー,拠り所となる,愛着ある集団ができあがっていきます.こうなってくると面白いですよ.こちらが知らないことを勝手に考えてくれる.そして,顧客側からフィードバックが来ます.最近はこういうのがトレンドなんだけど,ここにはないんですか,みたいなことは言われますね.そういうフィードバックは,非常に貴重です.

そういうお客さんたちには,こちらから面白い企画をぶつけてみたりすることもやっていました.例えば,リゾートホテルというのは夜中になると外の世界から遮断されるんですね.特にウィンザーなんて,もう山の上だから,そんな環境の中で都会ではできないような面白いことができるんです.僕がやったのが,夜中の10時から4時間だけ開けるレストランを作ったんです.そこではベトナムのフォーを出しました.文化性が面白いから.つまりこの料理のチョイスにはコンテクストがあるんです.当時,20年ほど前なので,まだベトナム料理は今ほどポピュラーではなかった.でもベトナムはフランス領だったこともあり食文化は高い.特にグルメの人は喜んで土産話にしますね.そういうお店がありますよと伝えて,でも場所は教えられません,自分で探してください,と.遊び心ですね.そうすると,夜中に館内を回遊してくれるわけです.

増田 そのような特有の体験を共有した人たちは,知り合いというか,友達同士になっていくのでしょうか.

窪山 そうそう.他の具体例で言うと,ウィンザーのお正月プランがあります.このお正月のプランは当時日本で一番高かった.だけど,リピート率が90%を超えていました.なぜそうなるのか.確かに,夜中のカウントダウンをロビーでやるとか,縁日とか沢山のイベントはやっていますが,鍵はお客さん同士が仲良くなって,また来年ここで会いましょうという雰囲気を形成できたことだったと思っています.そのきっかけを作るのは社長名で書かれた手紙です.それを客室の中にセットする.手紙には,エレベーターで他のお客様と一緒になったらぜひお声がけしてください,挨拶しあってくださいと書いてあります.つまり,お友達になってください,ということを促進したんですね.声がけしてください,という言葉があると,声掛けしやすいんです.

増田 そういうふうに言われてるから.

窪山 それが書いていないと,エレベーターで下手に声かけると日本人はあんまり居心地がよろしくないんですよね.何?この人,みたいになる.手紙の効果はありましたね.2日目,3日目ぐらいにもなると,「あっ,〇〇さん」みたいなやりとり,お友達みたいなのができているシーンはよく見ましたね.そうなるとイベントやパーティーも盛り上がる.特にお子様連れだと友達になりやすい.子供たちが友達になると来年一緒に行きましょうよ,じゃあ,またお会いしましょう,みたいになる.そんな感じです.

増田 こういった取り組みはお正月プラン以外にもやられていますか.

窪山 ウィンザーの顧客招待会というのを6月にやっていました.特にホテルを利用頂いている顧客を対象に感謝の会をするわけですね.中身はどういうものかというと,例えば,加山雄三さんとか,森山良子さんとか,こういう人たちのディナーショーをやるわけです.

本田 顧客招待会を6月にやる理由は,稼働が落ち着いているからというこちらの事情もありますが,そもそもこのホテルは6月にオープンしたんです.開業直後は対象となるような顧客群がまだできていないので,富裕層,オピニオンリーダー的な人,あと財界の人,全国の高級クラブのママとか,いわゆる口コミが期待できるような人たちに招待状を送るというところから始まりました.ターゲットとしての切り口は,ライフスタイルとか,リゾートの過ごし方とかに興味のある人たちですが,最初はオピニオンリーダーへのアプローチが多かったですね.顧客領域ではありつつ,ちょっと間接的にさわっているみたいな感じです.

窪山 その第1回目の顧客招待会は特殊なマーケティングでしたね.何が特殊だったか.それは,最新の情報に“お父さん”が最初に接して家族に教えてあげられるという構図を作ったことにあります.普通は,新しいお菓子や新しいレストランとか,流行りの情報というのは大概,女性の方がよく知っているんですよね.お父さんのところには相当遅れて入ってくる.それをひっくり返して,財界人のお父さんのほうが先に新しい情報を知るような方法はないかと考えました.いろいろ考えた揚げ句,銀座をはじめとする全国の一流クラブのママさん方をホテルに招待したわけです.彼女たちがウィンザーのことをお店でしゃべってくれるでしょ.それで一気に財界人の方々に情報が伝播したわけですね.自分たちは最先端をいってるぞ,という気持ちになってもらうような,そして自分はホテルに認知されているんだ,ということを感じてもらえるようなことをやってうまくいきましたね.

本田 顧客のホテルに対するスタンス,関係性がどのようなものなのか,それが実際にわかったのが,顧客招待会の招待状です.毎年お送りしているお客さんで,3年とか反応がない場合は,いったん送付を止めるんです.返信用のはがきを同封しているので,来れませんとお返事をくれるお客さんには,その次の年も招待状を送ります.ただ全然音沙汰がない方は送るのを止めたんです.そうしたら,招待状がまだ届かないんだけど,今年は遅れているのか,という問い合わせの電話がとても多かった.こうした反応に接して思ったのは,こうしたお客さんはホテルに無関心なのではなく,周りの友達に,毎年こんな招待状が届くんだよ,というような話をしていた可能性が高いのではないかと.招待状のデザインや素材にはとてもこだわっていました.簡単に捨てられないようなクオリティのもの,ちょっとコレクションしたいぐらいの招待状を毎年工夫をこらして作成していました.

窪山 手にふれる印刷物の効果というのは大きいんですよね.

増田 お正月プランのエレベーターでの声掛けも顧客の背中を押すメッセージですけど,いろいろなメッセージをどんどん仕掛けていったということですね.

窪山 いわゆるナッジです.それはよくやります.なぜなら,人というのは自分自身が本当に何を望んでいるのか,ほとんど分かっていないから.ザルトマンは,人の行動や思考はほとんど無意識のうちになされていると指摘しています.自分のことは自分が分かっていると思っていても,実は自分のことの5%くらいしか知らない.だからこそ,顧客の背中を押す行為は意味があります.顧客が潜在的に持っているニーズを表出させるのに必要なんです.

増田 そういったことを,企業色があまりでないように,押しつけじゃないレベルでやらないといけないということですね.

リテラシーによる価値共創の変化

増田 いろいろな工夫でトランザクションを増やして,顧客側のリテラシーが上がることで生まれる価値共創のような取り組みもありましたか.

窪山 顧客がホテルの使い方を知るほどにトランザクションが増えていきますが,例えば,部屋のランクも自分で上げていくんです.リピーターはスイートルームを予約するケースが多かった.せっかく来たんだから,滞在をもっと充実させたいよね,という気持ちが働く.そこで行なった価値共創は,スイートルームの付加価値に関することです.チェックイン時間から丸一日,24時間滞在できるというサービスを企画しました.お客さんの行動を分析すると,一番多いのが金曜日の夜にチェックインして1泊して帰るというパターンでした.ほとんどが東京からのお客さんです.例えば,仕事を終えて午後6時の羽田発の飛行機に乗ると,どんなに早くてもホテルに着くのが,午後10時過ぎです.普通のホテルは,大体午前10時ぐらいにチェックアウトじゃないですか.ほとんど何もできませんね.そこで,24時間ステイというサービスが生まれたのです.例えば,夜10時に到着したら,翌日の夜10時まで滞在する権利があります,というふうにしたんです.企画当初は,予約のマネジャーたちから大反対されました.客室の在庫コントロールが難しくなるからやめてくれというわけですね.ですが,実際には本当に24時間滞在するケースというのはほとんど無い.なぜかといったら,ほとんどのお客さんは飛行機で移動されますが,新千歳発羽田行の最終便が午後9時過ぎだからです.そうすると,午後5時にはホテルを出発しなければ間に合わない.

では,なぜこのような権利を与えたのか.例えば,ビュッフェの食べ放題を利用する時,頭の中では,できるだけ多くの料理を食べたいと思いますよね.でもそれは実際には無理.レストラン側は,どうせ食べられないからといって,少なくなった料理を補充しなかったり,盛り付けが崩れた状態を放置したりしてはいけません.「目で食べさせる」ということを意識するべきです.つまり,次に来た時にはあれを食べよう,と思わせることができれば満足度は飛躍的に高まります.だからビュッフェでは最後のお客さんが店を出るまで,補充やセッティングに配慮していました.24時間滞在する権利もそれと同じことです.意図したことは物理的に24時間滞在できるかどうかではなく,お客さんの気持ちにゆとりを生み出すことでした.お客さんの身になって考えたときに,一番何が必要とされているかというと時間なんです.その時間を潤沢に使えると知覚することが,一番の付加価値になるだろうと考えました.

これはすごく受けましたね.午後1時,2時まで,ゆったりできる.大体は午後3時ぐらいには帰られますが,その間にゆとりがあるから,昼食をとったり,コーヒーを飲んだりしてから帰っていく.こうしたことは,お客さんのリゾートホテルの過ごし方を豊かにします.そしてもっとこんなことができないか,という新しいニーズが芽生えてきて,それにまたホテル側が応えるという相互作用を繰り返します.

こうしてリテラシーが高まったお客さまの行動として面白かったのは,お正月プランをめぐる出来事.お正月期間は,ホテル館内外で様々なイベントが展開されるのですが,それをチケットの冊子にして,リゾートホテルに慣れていないお客さんでも,イベントや施設サービスを隈なく楽しめるように工夫していました.例えば,初日の出鑑賞券とか,おそば打ち教室の券とか,いろんな券の束をお渡しします.それを見ながらみんな,どこに行こうかな,みたいな感じになっていたんです.チケットにナビゲーション機能を持たせていた.それで,初めてホテルに滞在した人はそのチケットを手に一通り巡るんですね.ですが,リピーターで4年も5年も来てるお客さんたちは,これはいらない,とパスするイベントやサービスが出てくる.

本田 このチケットは要らないというのが,はっきりしてくるわけですね.自分としての,ホテルの過ごし方というのが,ちょっとずつ確立されていく.今まではリゾートでどうやって遊べばいいのか分からない,というところから,こうしたいという新しいニーズが出てくるので,その分チケットが余ってくる.それでチェックアウトの時に,使わなかったチケット分を返金してほしいという要望も出てくるようになりました.ただ,お正月プランなのでパッケージ料金の前払い分にチケット代は含まれているので単純に返金はできない.色々と代替案を検討して対応しました.単純にお金で返すのではなくて,次に来られた時に使える優待券とか,あとは,くじ引き券に切り替えて景品を当ててもらうとか,いろんなことをしていました.

増田 リテラシーが見える化された良い例ですね.

本田 そうなんです.こうした反応を受けて,翌年のイベントの内容を変えていきます.

あと,ホテルに慣れてくると,食事の前と後にバーを利用する人数が増えてきます.そこで,バーメニューも充実させようということで,素材にこだわったバターピーナッツや,たこの代わりに珍しい食材を入れたトリュフたこ焼きとか,そういうメニュー開発の過程に,試食などで参加してもらうこともありました.

増田 リテラシーが高まったお客さん側からやりたいことがどんどん出てきて,それに対して,こちらも次の手を出していく状況ですね.

窪山 そうです.勉強になることも結構たくさんあるんですよ.メニューなんかにしたって,ホットチョコレートもそうでしたね.

本田 スイートルーム利用客の専用ラウンジの無料ドリンクメニューの話です.ある,とても寒い日に,外から戻ってきたお客さんからホットチョコレートをちょうだい,と言われたけれど,無料のメニューには無い.それで,有料ですけど隣のカフェで出しているのでそっちへ行ってください,と案内してしまった.当然,お客さんには呆れられますね.正しい対処は,ドリンクメニューに顧客のニーズを反映することです.できるだけ追加コストがかからないようにするには,季節に応じて内容を組み替えるという工夫はできる.結果としてドリンクメニューが四季の季節感を帯びることになり,冬はホットチョコレートをフリーで飲めるようになり,満足度が向上しました.

窪山 両利きの経営*2みたいなもので,お客さんにどんなニーズがあるのかを横に広く感知しようとするエクスプローリング(探索)と,例えば,ホットチョコレートの話では,その後,目の前でチョコレートそのものを選んで削ってサービスするということもやりましたが,それは深耕するエクスプロイティング(深化)ですね.感知したニーズを捉えて,それを文化的に技術的に掘り下げる.どんなふうに深耕できるかはホテルの力の見せ所です.お客さんに言われたのでホットチョコレートをメニューに反映しました,だけではファンは作れない.さすが,と思ってもらわないと.水平的に広げていくのと,垂直的に広げていく両方が必要なんです.これは経営と同じじゃないかなと思いますけど,こっちも楽しんでやるわけですよ.だから面白いんです.

増田 両利きの経営は経営者側の考えですが,お客さん側起点でニーズみたいなものを広げ,掘り下げるという両利きも確かにありえますね.

窪山 更にインターナルマーケティングでの従業員と企業の話もそうですが,両方あるんだということです.

インテグレイティド・ホスピタリティ

増田 リゾートホテルでの価値創造の取り組みの実践を共有いただきましたが,今後の取り組みとしてはどのような展開を想定されているのでしょうか.

窪山 高付加価値の提供を志向するホテルの経営資源,ノウハウをもっと活用するべきだと思っているんです.インテグレイティド・ホスピタリティ(原・窪山,2016)という概念につながりますが,これまで培ってきたサービスを病院やシニアリビングに適用したり,あるいは,子どもの教育や,高等教育機関に活用することが最終目標なんです.これまで実践してきた価値共創をあてはめていく.例えば,病院だと,医者と患者の関係もそうだと思うんです.医者の立場からすると,普通は患者を治す,死なせないと思うわけです.でも一方で,そのことが患者のQOLを低下させてしまう場合,医者の想いは,この患者が本当に望んでいる価値を実現してあげることになるのか,と自問することになります.価値共創のメカニズムに関する視点を,ホテルに留めているだけじゃなくて,インテグレイティド・ホスピタリティという概念で捉えるということができればすごくいいと思うんです.

増田 今の医療は患者側のニーズを汲んだやり方はなかなかしていただけない.

窪山 結局,QOLというのは人それぞれ違うわけじゃないですか.ただ延命するだけではなくて,いかにしたらこの人が幸せになるか.ここにはアクターを取り巻くアクターがいるわけでしょ.つまり,患者さんというアクターがあり,その親族というアクターもいらっしゃる.こういった観点を論議の的にするぐらいのレベルまで持っていく.インテグレイティド・ホスピタリティの実現というのが僕のゴールですね.皆さんの時代にそういうものをやっていただくのが僕の夢だし,そこの架け橋にちょっとでもなれればなと思っています.

インタビュー後の所感

本稿では,リゾートホテルにおいて,価値共創領域(図1)の観点から,ジョイント領域での,どのような働きかけでインフルエンサーが作られるのか,顧客領域への関与の工夫,顧客側のリテラシーが高まることで実現する価値共創の取り組みといった貴重な実践例が紹介された.ジョイント領域において顧客に言われたことだけをやるのではなく顧客側のリテラシーが高まるような体験を促す働きかけを企業側がすることで,顧客領域での価値創造を促進できる可能性がある.ICTやAIといったテクノロジーの活用の進展に伴い,企業と顧客との情報の非対称性が減る中で,企業が関与できない顧客領域まで巻き込むことができる価値創造の取り組みは企業経営における重要な差別化要因になると考えられる.本稿では宿泊業のみならず幅広いサービス分野でのそのような意思決定に資する知見に関する議論が展開された.

参考文献

Grönroos, C., and Voima, P. (2013). Critical service logic: making sense of value creation and co-creation. Journal of the Academy of Marketing Science, 41(2), 133-150. doi: 10.1007/s11747-012-0308-3

Vargo, S. L., and Lusch, R. F. (2011). It's all B2B…and beyond: Toward a systems perspective of the market. Industrial Marketing Management, 40(2), 181-187. doi: https://doi.org/10.1016/j.indmarman.2010.06.026

オライリー・チャールズ・A, タッシュマン・マイケル・L, 入山章栄(監訳)(2022). 両利きの経営(増補改訂版)―「二兎を追う」戦略が未来を切り拓く, 東洋経済新報社.

原良憲, 窪山哲雄 (2016). インテグレイティド・ホスピタリティによる サービス生産性の向上に向けて. グローバルビジネスジャーナル, 2(1), 1-8. doi: 10.32169/gbj.2.1_1

著者紹介

窪山 哲雄

国際観光ホスピタリティ総研㈱代表.京都大学博士(経営科学).40年以上にわたり国内外の高級ホテル運営に従事.経営再建を果たしたウィンザーホテル洞爺は2008年のサミットのメイン会場.著書に「ホスピタリティ・マーケティングの教科書」他.

本田 路子

国際観光ホスピタリティ総研㈱副社長.経営学修士(専門職).ホテルオペレーション,マーケティング,人材育成及び実践と理論の接続がコンセプトの出版事業に従事.サービス学会第6・7期代議員.

増田 央

京都外国語大学国際貢献学部准教授.博士(経済学).京都大学大学院修了後,北陸先端科学技術大学院大学を経て,現職.情報技術活用の観点での経営学,マーケティング,観光に関する研究に従事.

脚注

- 契約満了に伴い,2020年4月末をもって閉店している

- 両利きの経営における「両利き(ambidexterity)」とは,主に「探索(exploration)」と「深化(exploitation)」という経営活動がバランスよく行なわれていること.「探索」は,自社の既存の認知の範囲を超えて,遠くに認知を広げていこうという行為.「深化」は探索などを通じて試したことの中から,成功しそうなものを見極めて,それを深堀りし,磨き込んでいく活動(オライリー・タッシュマン,2022)