マーケティングの異端と正系

サービスドミナント・ロジック(SDL)の概念が,マーケティングの分野で,いわゆるクオリティペーパーでとりあげられるまでには,10年近くの歳月がかかり,論文の形になってからでも5年近くかかったというのは,サービソロジーのコミュニティの中では良く知られている神話である.その概念はあまりに革新的,かつ本質的過ぎて,既存のマーケティングパラダイムのどれにもなじまなかったので,国際的なジャーナルのレフリーに落とされ続けたのであろう.

しかしながら,一旦,Journal of Marketingの2004年1月号に論文が掲載されるやいなや,そのインパクトは瞬時に世界中に広がり,マーケティングだけでなく,サービスサイエンス,デザイン学,経営戦略,さらには,経営学一般,経済学や社会学や情報学等,幅広い分野に,賛否両論の強い関心を呼び起こしたのは,周知のとおりである.

バーゴとラッシュのSDLは,2004年に,目の覚めるように斬新なマーケティングのパラダイムを示す8つのFP(Fundamental Premises)として発表されたが,そのパラダイムはあまりに本質的であったため,その後,様々なドメインと接近遭遇せざるをえず,その度毎に,そのスコープを広げて,自己変革してきた.

最初の自己変革は,2006年で,マーケティング分野より広い,経営学一般との遭遇によって,FP6が,「顧客は常に共同生産者である」というFPから,「顧客は,常に価値共創者である」と価値共創の概念が陽表的に取り込まれ,FP9の「組織はこまかく専門化されたコンピタンスを市場で求められる複雑なサービシーズ(services)に統合したり変換したりするために存在している」と,事業組織の概念が入った.

その次の大きな自己変革は,2008年で,FPは10個になったが,この時,バーゴとラッシュは,マクロ経済との接点を求めにいくのではなく,交換単位という経済や経営の言葉から,社会学的な「交換基盤」という概念を取り入れることになった.さらに,「オペラント」や「アクター」といった行動心理学の概念,「価値の現象学的判断」という哲学の分野の概念も取り入れている.この時に,SDLは,筆者らの慣れ親しんだ企業や経済という枠組みを超えて,社会におけるサービス一般を扱うパラダイムへと大きな跳躍を遂げた.

その抽象化への動きは,さらに2014年に露わになり,FPに加えて,公理という概念が生まれ,更に,FPは11に,公理は5つに増え,「アクター共創」とか「institutions」とかの,一般システム論やエコシステム論の世界へとますます抽象化の度を深めていった*1.

このようにSDL自体が,2004年の発表はベータ版であって正式版はまだ提示されておらず,ベータ版が何バージョン出るかも分からない発展途上のTheoryだとみなされたからかもしれないが,SDLはマーケティングのパラダイムを根本から変革して,新たな正系となるのでなく,マーケティング論の正系からは,ずっと異端としてしか扱われてこなかった.

たとえば,日本のマーケティング・サイエンス学会では,2004年のSDLの発表後,その研究動向に根本的な変化が生まれたふしは見られないし,日本マーケティング学会で毎年発表され,時々のマーケティング専門家の問題意識の所在を示すリサーチプロジェクトのリストに「価値共創」の概念が初めて出現するのは2015年であり,それも10から20以上もあるリストの中のひとつとして「価値共創型マーケティング」という形で顔を出すだけである.それも,あまたあるマーケティングの中の比較的新しい異端のアプローチのひとつとしてプレイダウンされた形の,価値共創「型」マーケティングとして,である.

コトラーの「H2Hマーケティング」とサービスドミナント・ロジック

SDLが,依然としてマーケティング論や正系経営学の異端とみなされてきたなかで,正系経営学のマーケティング分野のまがうことなきシンボルであるフィリップ・コトラーが,2021年9月(英語版は2020年12月)に出した新著“H2H Marketing The Genesis of Human-to-Human Marketing”において,その創世記を形成する3つの影響要因としてデザイン思考,デジタライゼーションとともに,SDLを取り上げたことは,大きな驚きだった.筆者の知る限り,正系経営学が,初めてSDLを真正面から取り上げて,その中核を形成する不可欠な一部としてその体系の中に取り込んだのである.

筆者の世代にとっては,ポジショニングの重要性を学んだのは,マイケル・ポーターからでなく,「マーケティングの神様」と呼ばれるコトラーからであり,その正系経営学のシンボルが,SDLを取り込んだのは,大事件である.しかも,我々は,それを鳥山正博立命館大学教授(筆者の野村総合研究所の元同僚)の超解説と素晴らしい監訳*2で読むことができるのである.

コトラーは,この本をマーケティングの現状についての非常に厳しい見方からはじめている.「利益至上主義のマーケターの行き過ぎた非倫理的な行動により,従業員や顧客が持つマーケティングのイメージは近年悪化の一途をたどっている.大半の人は,「マーケティング」と聞くと,「嘘」「欺瞞」「ごまかし」「迷惑」「操作的」といったネガティブな言葉を連想するようになり,市場調査結果の捏造等の不祥事が明るみに出たことで,そのイメージはさらに悪化した」*3と情け容赦がない.

そのようなマーケティングの現状を打開する切り札となるのが,人間を中心にすえる「H2Hマーケティング」だ,ということだ.マーケターは,従業員,顧客,パートナーといったステークホルダーと交流し,顧客と再び直接的な接点を持たねばならない.そして,さらに一歩踏み込んで,顧客中心主義を,人間中心主義へと拡張し,人間としての顧客が今抱えている問題を,人間として(筆者挿入)解決することに挑まねばならない*4,とする.

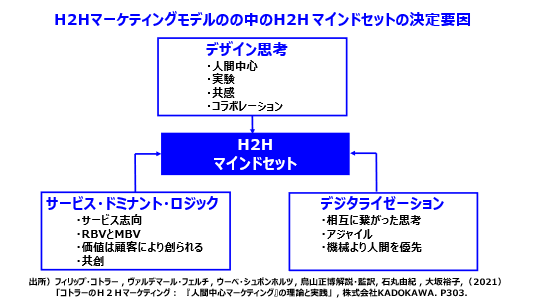

そのH2Hマーケティングのマインドセットを構成するのは,デザイン思考,SDL,デジタライゼーションの3つの影響因子である.コトラーは,常に,SDLを,3つの影響因子の2番目に置こうとするが,他の二者はいずれも手法や環境変化に関わる因子であり,マインドセットのパラダイムとしてH2Hマーケティングの中核をなすのは,SDLであると考えて良かろう.

H2Hマーケティングは,具体的には,①マインドセット,②マネジメント,③プロセスという経営の3つのレイヤーで詳細に展開されるが,②のマネジメントのこれからにおいて,最重要のテーマとなるのはブランディングである.そのブランディングにおいても,SDLが重要な役割を果たしており,顧客は単なる交換価値の受け手というオペランド資源でなく,多様なステークホルダーとの共創的プロセスを共に形成するオペラント資源として,ステークホルダーの一角に位置付けられている.

H2Hマーケティングでは,ブランドは価値提案の一部とみなされているが,これはSDLにとっても刮目すべき論点であり,企業は,単に顧客に対して情報提供をするだけでなく,いかにコミュニケーションをするか,さらにはいかに対話するかが重要で,その過程では,単にブランドイメージを形成するのでなく,ブランドミーニング(ブランドの意味)を社会的・文化的なコンテキストの中で顧客と共創していくことが求められ,ここにブランドアクティビズム(現在の社会・政治・環境・経済問題への企業の立場を自発的に明確にする)の意義も出てくることになる.

H2Hマーケティングのオペレーションを担う③のプロセスの部分は,前二者ほど切れ味が良くはないが,SDLは,発見―洞察―価値提案-コンテンツ生成-アクセス提供の全プロセスを通底しており,人間についての洞察を深めるソーシャルリスニングやエスノグラフィー/ネトノグラフィー,ペルソナの彫琢,体験のデザイン等は,常に共創的アプローチをとるべきことが繰り返し強調される.

このようにして,SDLは,コトラーらの手によって,見事にH2Hマーケティングの枠組みの中に収斂させられていくが,SDLについての経営学の正系による語り口は,一言ひとことがとても新鮮に感じられ,これまで異端の位置にいた者にとってもこの本は必読の書となっている.

サービスドミナント・ロジックの異端と正系

正系経営学,マーケティング論の巨人,フィリップ・コトラーが,これまで異端視されていたSDLを,その最新のH2Hマーケティングに取り込んだことによって,正系経営学がこれから,どのように変わっていくのかは筆者には分からない.

これからH2Hマーケティングが,マーケティングの正系として受け入れられていくのであれば,先述したようにその中核をなす3つの決定要因のさらに中核をなすSDLは,マーケティングのTheoryの変革を先導するパラダイムとなるはずであり,これまでの異端の位置から,大きく正系に近づくものにならねばならない.

しかし翻ってみれば,コトラーは,2010年のMarketing 3.0: From Products to Customers to Human Spirit,2017年のMarketing 4.0: Moving from Traditional to Digital,2021年のMarketing 5.0: Technology for Humanityと,何年かおきに,環境変化に合わせてそのマーケティング論を自己変革し,その度毎に,人間中心のマーケティング,コンテンツマーケティング,デジタルマーケティング,コンテクスチュアルマーケティング,アジャイルマーケティング等といった新しいマーケティングコンセプトの重要性を提起し続けてきた.

その延長線上で考えれば,SDLマーケティングというマーケティングコンセプトが新たに加わるだけということにもなりかねないが,筆者は,今回の「H2Hマーケティング」は,91歳になったフィリップ・コトラーが,名著Marketing Managementから,Marketing 5.0に至る内容を統合し,満を持して21世紀のマーケティングの在り方についての総括を行ったものと理解したい.いずれにしても,この碩学の問題提起を,正系経営学は無視することはできないだろう.

このことは,異端の座にとどまっていたSDLにとっても迅速な新たな取組みを求めることになる.SDLは,2004年に米国で産声をあげ,日本では2012年にサービス学会が誕生して,SDLのパラダイムを拠り所とするサービソロジーの発展に向けた活動が行われているが,SDLの正系として,そのアイデンティティを一層堅固にするとともに,その独自の研究蓄積のスピードを上げていかなければならない.

ムラカミロジー(4)に添付した「価値共創のサービスモデル(ニコニコ図)とTheory」という図においては,SDLは,マイケル・ポーターらのSCP(Structure-Conduct-Performance)のマーケット・ベースド・ビュー(MBV)と,ジェイ・バーニーのリソース・ベースド・ビュー(RBV)という二つの正系経営学を統合する形になっているが,SDLが現在の異端の立ち位置から正系の方向に向けて近づいていくには,そのSDL独自の研究蓄積があまりにも少なすぎるのである.SDLの世界では,早急にこれへの対応が求められるということは,すでに2021年11月のムラカミロジー(4)で述べたとおりである.

日本におけるSDL分野の研究についてみると,SDLそのもののロジックに関わる研究は長足の進歩を遂げているが,SDLを用いたサービスの様々な領域での研究は,正系経営学の蓄積には比ぶべくもなく,まだ緒についたところといって良い.コトラーらは,H2HマーケティングとRBV,MBVの関係を議論するに際して,マッツラー,シュタール,ヒンターフーバーの,RBVとMBVに,バリュー・ベースド・ビュー(VBV)を加え,この3つの観点を統合したカスタマー・ベースド・ビュー(CBV)という統合モデルを紹介[v]しているが,さしあたって,SDLが研究領域を拡張しようとする際に有益な見方を提供してくれている.また,コトラーらが,マーケティング4.0で提起した,Aware(認知),Appeal(訴求),Ask(調査),Act(行動),Advocate(推奨)の5Aをたどるというパスも考えられよう.いずれにしても,SDLを拠り所にして,多様な経営意思決定を支援するSDLの正系による研究の加速的な蓄積が待たれているのである.

筆者には透視能力は無いが,彼方に,国際学術誌Serviceologyが隆々としたクオリティペーパーとなり,筆者の知るSDLの正系を担うサービソロジー・ネイティブな研究者が,SDLの分野でだけでなく,他のクオリティペーパーでも大活躍する姿が垣間見えるのは,幻であろうか.

著者紹介

村上 輝康

産業戦略研究所代表.サービス学会顧問.日本生産性本部理事・サービス産業生産性協議会幹事・日本サービス大賞委員会委員長.情報学博士(京都大学).

脚注

- ロバート・F・ラッシュ,スティーブン・L・バーゴ (2016). サービスドミナント・ロジックの発想と応用,(監訳) 井上崇通,(訳) 庄司真人,田口尚史,同文館出版.

- フィリップ・コトラー,ヴァルデマール・フェルチ,ウーベ・シュポンホルツ (2021).「コトラーのH2Hマーケティング: 『人間中心マーケティング』の理論と実践」,(解説・監訳) 鳥山正博,(訳) 石丸由紀,大坂裕子,株式会社KADOKAWA.

- フィリップ・コトラーら (2021), p.36.

- フィリップ・コトラーら (2021),pp. 76-77.以下,第2節は,同書の内容を筆者要約.

- フィリップ・コトラーら (2021),pp. 184-191.