はじめに

本稿は「価値共創を促すコミュニケーションを求めて」特集の解説である.サービソロジーでは,これまで幾度もコミュニケーションに関する特集を組んでおり,本年度も「従業員のデジタルコミュニケーション」を特集テーマの1つとして取り上げている.それにもかかわらず,この特集をあつかうのはなぜか.

2020年からのコロナ禍以降,コミュニケーションがデジタル技術によって大きく変わった.しかし,企業や大学においてもテレワークから対面でのコミュニケーションを求めるなど,試行錯誤が続いている.物理的な生活社会で実現できている価値創造が,デジタル技術ではまだ実現できていないことの現れだ.コミュニケーションにこのような価値を求めるのは,人が社会性を持っているからであろう.価値共創活動としてのサービスにおいてもコミュニケーションは重要な要素である.

コミュニケーション研究の歴史は長く,様々な観点から議論されてきている.例えば,情報処理論や社会的認知といったアプローチの違い,言語や非言語といったチャネルの違いなど多岐にわたる.近年では,デジタル技術を活用したコミュニケーション研究も多数取り上げられている.

このような流れの中で,価値共創を促すコミュニケーションとは一体どのようなものなのだろうか? この問いが本特集の出発点である.

価値共創とコミュニケーション

Vargo&Lusch(2004)のS-DロジックやGrönroos(2006)のSロジックの登場以降,サービス研究はとどまるところを知らない.しかしながら,“価値”をあつかうことから,どうしても対象が抽象的かつ広大な範囲になりやすい.そのためサービス研究者以外の人がサービス研究の話を聞いても“なんとなくわかったつもり”に終わってしまうことが発生している.実にもったいない.

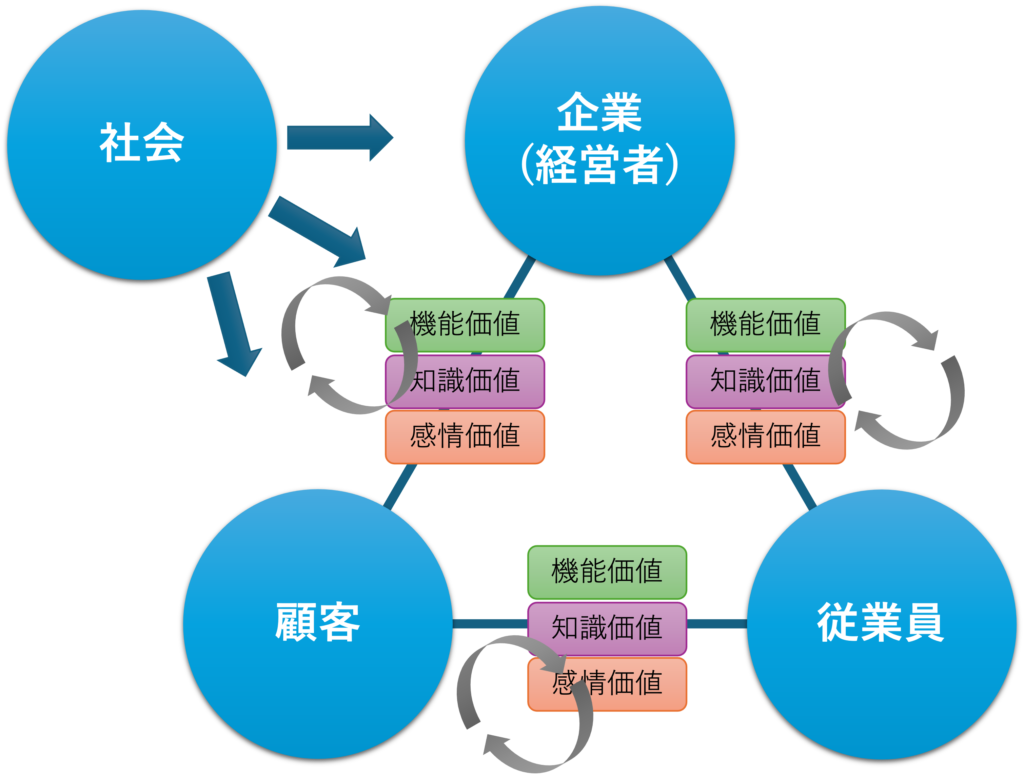

コミュニケーションを単なる会話や認識合わせと捉えるのではなく,サービスとして捉えることが必要だと筆者は考えている.つまり,「価値共創を促すコミュニケーション」である.そのヒントとして,Toya(2015)のFKE-Valueモデルが考えられる.これは,ステークホルダー間での価値共創活動とその結果としても共創価値をモデル化したもので,共創価値を機能,知識,感情の3側面から捉えている(図1).

機能価値とは,ステークホルダー間で提供内容を事前に明示(約束)して提供することで発生する価値,知識価値は,ステークホルダー間の相互作用によって蓄積した知識やスキル面での価値,感情価値は情動や信頼・誇りといった感情面の価値である.これら3つの共創価値の概念を,「基本的要素」「知識的要素」「感情的要素」としてコミュニケーションに必要な3要素として援用できるのではないか.

基本的要素は,表情や視線を含めて相手に意図を伝える/聞く姿勢かどうかである.話をする側も聞く側も相手がそっぽを向いていたり,視線を外されていたりすると,会話が成立しづらいだろう.つまり,会話をする上での基本的な姿勢を指している.

知識的要素は,会話が成立するための双方の知識水準が同程度かどうか,すなわち,知識の共通基盤の大きさである.自分が知っていることが必ずしも相手も知っているとは限らないという前提条件をクリアしないと会話はなかなか成立しないことは,多くの人が経験しているはずだ.

感情的要素は,相手と話す気持ちができているかである.たとえ,嫌いな相手であっても伝えないといけないことがある場合,感情をコントロールする必要があるが,このコントロールがうまくできると思いのほか会話がスムーズに進む.これら3つの要素は相互関係にあること,そして,一連のコミュニケーションの中で何度も意識しなければならない場面が出てくることが,この要素の重要性を示唆している.

本特集の構想

コミュニケーションは,社会性を持つヒトにとって有史以前からの普遍的な行動の1つであるにもかかわらず,さまざまなトラブルが起こる原因にもなっている.コミュニケーションを“単なる会話”から“価値共創の促進として”,さらにはコミュニケーションを基本的要素・知識的要素・感情的要素の三側面から構造的に捉えることで,トラブルを未然に防ぐこともできるのではないか.さらにはより良い価値を生み出せるのではないか.この特集ではこのような想いのもと,サービスにおけるコミュニケーションの,より深い部分に着目して議論することを目指している.具体的には,「双方の価値観のギャップ解消をどのように目指すのか」に主眼を置き,教育のあり方,コミュニケーション構造の俯瞰と設計や分人(自分を唯一の存在とするのではなく,場面や相手によって複数の自分の存在を認める)といった,コミュニケーションの土台とも言うべき領域に着目する.つまり,本特集は,価値共創を促すコミュニケーションを探索する旅である.

本特集では,5本の記事の公開を計画している.そのすべてにおいて,読者の心を刺激する内容になるのではないだろうか.そんな期待を膨らませている.

参考文献

Grönroos, C. (2006). Adopting a service logic for marketing. Marketing theory, 6(3), 317-333.

Toya. K. (2015). A model for measuring service co-created value. MBS Review11, 29-38.

Vargo, S. L., & Lusch, R. F. (2004). Evolving to a new dominant logic for marketing. Journal of marketing, 68(1), 1-17.

著者紹介

丹野 愼太郎

サービタイジング・エクセレンス 代表.同志社大学工学部卒業,2013年同志社ビジネススクール修了(経営学修士).産業ガスメーカー勤務,産業技術総合研究所を経て現職.製造業のサービス化に関する研究等に従事.

増田 央

京都外国語大学国際貢献学部グローバル観光学科准教授.博士(経済学).京都大学大学院修了後,北陸先端科学技術大学院大学,京都大学を経て,現職.情報技術活用の観点での経営学,マーケティング,観光,サービス工学に関する研究に従事.