はじめに

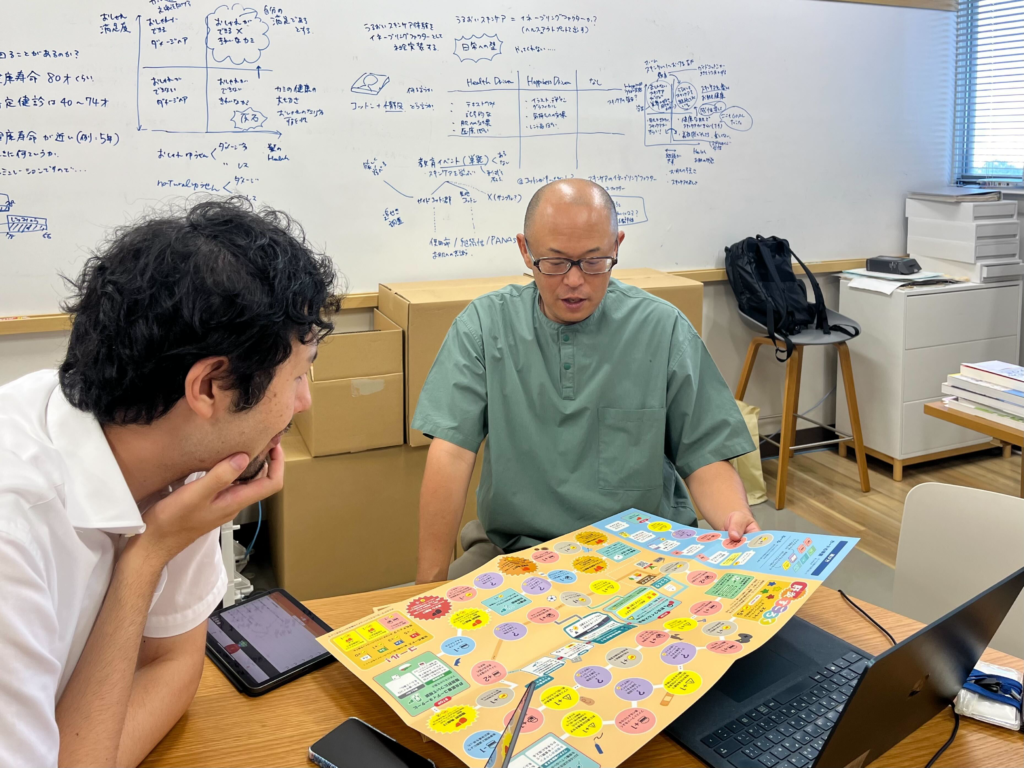

医療や病院に対して人々が持っているイメージは明るさを欠いている.治療やリハビリのプロセスは,つらく苦しいことが中心となるし,病院は安全や衛生の基準を満たす必要があるため,それは当然のことであろう.こうした現状を打破する取り組みとして,横浜市立大学先端医科学研究センター コミュニケーション・デザイン・センター(YCU-CDC)は,デザインやクリエイティブとの掛け算により,ヘルスケアのユーザー体験に明るさや楽しさをもたらすような試みを多数展開している.本稿は,YCU-CDCで助教を務める西井正造氏へのインタビュー(図1)の模様を報告するものである.訪問日は2024年9月20日である.

西井氏の経歴を紹介しておこう.西井氏の元々の専門は教育学である.医学のバックグラウンドのない中,縁あって横浜市立大学医学部で特任助手を務めることとなり,医学教育に関わりはじめる.そこでは,座学ではないゲーム性のあるコンテンツを開発したり,市民や子どもたちを巻き込んだ教育活動を実践したりと,現在の取り組みにつながるような経験を重ねた.その後,医学や生命科学に関わるさまざまな融合研究領域や事業に携わったのち,2018年からYCU-CDCに参加.2023年には同センター発のベンチャーである株式会社Open Medical Labを共同創業している.

インタビュー当日は,たくさんの事例を紹介いただいたが,紙面の都合により,本稿では一部に絞り込んで報告する.他の事例にも関心をもった読者は,同センターのポートフォリオ*1を参照されたい.

インタビュー

YCU-CDCのコンセプト

根本 YCU-CDCはユニークな取り組みをされていますね.具体的な取り組みの前に,まず,現在のヘルスケアサービスにどのような問題意識をお持ちであるかを教えてください.

西井氏(以下,西井) 現在,20億以上の人が慢性疾患とともに生活しています.20世紀以前の病気はCommunicable Disease(感染性疾患)と言われていて,これは外傷などから微生物に感染して最終的には亡くなってしまうタイプの病気です.それが20世紀以降は,Uncommunicable Disease(非感染系疾患)といって脳卒中や心疾患,悪性がんといった非感染症系の病気にシフトしてきました.こうした病気は,命を脅かすものでもありますが,それ以前に,長期にわたって生活を脅かすものだと言えます.

慢性疾患の中でも患者数が多いのは肝臓病です.20億人のうち9億人ほどが肝臓の慢性疾患と闘っています.ウイルス性の疾患もあるんですが,生活習慣によるものも多いです.例えば,脂肪肝(肝臓に脂肪がたまっている状態)は,昔は病気とされていなかったんですが,それを放っておくと肝硬変や肝がんになってしまうことが分かってきました.そうなってしまうと遅いので,脂肪肝の段階から予防・改善ができると良いんですね.一方,脂肪肝って基本的には肥満が原因だとされているんですが,アジア人の傾向として,BMIが低くても脂肪肝になってしまっている人も結構いることが知られています.私たちが日本でやった調査でも,そういう方がたくさん見つかりました.

根本 BMIが低いわけでは全くないですが,私も怪しい気がしてきました….

西井 脂肪肝の段階ではみんな元気ですから,自分が患者だと思って暮らしていないですよね.何か症状が出たり数値が悪くなったりしてから,初めて医療機関を受診するので,医療側が出会うのは状態が悪くなり「患者さん」になってからなんです.そうなると可逆的なタイミングでの介入はもうできないですし,医療側もそれを想定した体制にはなっていません.私たちは,こうした課題を解くために,「病を診る」のではなく「人を観る」こととして医療を再定義し,研究を行なっています.

ただ,予防につながるような健康行動って難しいんですよ.象徴的な写真をお見せしますが,この写真では,フィットネスジムに向かっている人がエスカレーターに乗っていますね.フィットネスジムに足しげく通う人でさえ,合理的に考えたら階段で上った方がトレーニングやダイエットになるにもかかわらず,エスカレーターを使ってしまう.でも,多分これが人間なんだろうなと思うんです.だから,その非合理性も含めて「人を観る」というのを前提として考える必要があります.

根本 非常に興味深いです.確かに推奨される健康行動って,生活者の視点からはどこか理想的すぎるというか,生活感から遊離していますよね.

西井 人々の生活に溶け込むための,人々の豊かな人生を守るためのツールって今の医療にはあんまりないんですよね.何かを新しく作るにしても,やはり医薬品か医療機器かという発想になってしまうので.生活者目線のプロダクトやサービスをもっとつくりたいということで,2018年にYCU-CDCが設立されました.

根本 コミュニケーション・デザインという言葉を冠することになった経緯について,もう少し詳しく教えていただけますか.

西井 発端はセンター長である武部がやっていた「広告医学」という活動です.彼が医学生だった2011年頃に電通や博報堂と産学連携活動を実施していて,その中で広告と医療を組み合わせた提案をしていたんです.具体的には,例えば,減塩POPや食堂での塩分表記などで健康行動を促そうといったプロジェクトです.その後,彼が再生医療の領域で研究者として頭角を表す中でも,個人研究として広告医学を続けていたのですが,それをちゃんと形にしようということで,YCU-CDCを設立することになりました.元々は広告医学と呼んでいたんですが,むしろ広告業界の人たちから,今のマスメディアには「上から」のような悪いイメージがあるので,別の名前の方が良いのではないか,という提案をもらいまして,コミュニケーション・デザインという名前に落ち着きました.

また,私たちはStreet Medicalという言葉も使っています.これには2つの意味があって,1つ目は,病院ではなく街でという意味です.街や暮らしに溶け込む領域となると,医学だけでなく教養的な領域が大いに関わってきます.実際,私自身は教育学出身ですし,芸術学とかデザイン学といった多様なバックグラウンドをもつメンバーで活動しています.2つ目の意味は「Street smart」という言葉からとっています.アメリカでは頭のいい人を指して,Book smartやStreet smartと呼ぶそうです.Book smartは勉強して本を読んで頭がよくなるということで,医療者はどうしてもBook smartの集まりになりがちです.でも,世の中にはストリートで培ったノウハウのようなものもあって,それをもっている人をStreet smartと呼ぶんです.私たちは,Book smartに偏重しがちな医療にStreet smartな発想を入れていこうということで,Street Medicalという言葉も使っています.

意識せずとも勝手に健康になっている状態

根本 「Street smartな発想」というのは,どのようなものなのでしょうか.

西井 原理的な話なんですけど,Street Medicalが自分たちのやっている領域だとしたときに,方法としてクリエイティブな手法を使うというだけでは弱いので,フレームワークを作ろうという話になりました.

そのときに,人々のウェルビーイングをあえてすごく単純化して,健康(healthy)と幸せ(happy)の二つの軸で考えてみることにしました.happy-healthyであればウェルビーイングだと言ってもいいだろうと.World Happiness ReportやWorld bank dataのデータを活用して,OECD諸国*2をこの二軸で分類してみると,日本はunhappy-healthyのポジションにいるんですね.なので,日本の場合,healthyを保ちつつ,どのようにunhappyをhappyに変えていけるかが課題であるということになります.今までの医療って,別に人のhappyを願っていたわけではなくて,怪我をした人を治して,あとは頑張って幸せになってくださいって退院させるというものでした.それはそれで尊重していますが,先にhappyを立ち上げつつ,healthyにたどり着くようなハピネスドリブンの経路って,実はあまり研究されていないのではないかと思うのです.

運動習慣を継続するために階段を使ってもらいたい時に,「健康への近道」とか「階段を使おう」といったポスターの掲示することが多いですが,これは,ハピネスドリブンの度合いが低い方法です.それよりも少し高い方法としては,健康をカロリーに置き換えて,この段までに何カロリー消費したかを一段ずつ表示するといったやり方があります.駅構内などで,最近よく見かけますね.さらに高度なものとしては,階段をラッピングすることで,上っている過程の景色を違う風に見せるというものが考えられます.昔,武部がやっていた「アート階段」というものです.このような方法では,別に健康のことは何も伝えていないわけですが,横にエスカレーターがあっても,ちゃんと階段利用率が増えることが検証されています.これがハピネスドリブンだと思っていて,上りたくなったから上っちゃっている,階段を使いたくなっちゃっている状態ですよね.このように,人が意識せずとも,勝手に健康になっている状態を目指したいと思っています.

コミュニケーション・デザインの事例

根本 ここまでにもいくつか具体例をいただきましたが,CDCとして取り組まれてきた事例をいくつか紹介していただけるでしょうか.

Case1:プロジェクションマッピング

西井 Streetと言いつつも,最初の1,2年は病院改善が多かったです.というのも,そもそも病院という場所は,どちらかというと医療従事者の目線で作られてきたため,生活者にとってはunhappyな場所だったんだと思います.最初にやったのは,横浜市立大学附属病院の2階ロビーで,東京藝大出身のアーティストの協力のもと,プロジェクションマッピングを活用して幻想空間をつくりました.入院のお見舞いに来たご家族とベッドサイドやロビーで喋っているのが寂しいと感じたので,こういう特別な空間で一緒に過ごせるようにと考案したものです.

一方で,特に小児病棟の子どもたちの中には,感染の問題などがあって,ロビーに降りて来られない子もいました.そういった子たちにも似たような体験を味わわせてあげたいという要望があり,小児科病棟のプレイルームでも同様の取り組みを実施しました(図2).そこで嬉しい出来事がありまして,チャイルド・ライフ・スペシャリストといって病院の中の子供のお世話をする専門家がいるのですが,その方から「今日は1時間だけ,このプレイルームを〇〇くんのためだけに使いたいんです.〇〇くんは,入院したばかりでそのショックからか,病院食を口にしようとしません.でも『この部屋で,この空間でなら食べてもいい』と言ってくれたので,そうしたいです!」と声をかけてもらいました.実際にやってみると,お父さんお母さんもいる中で,しっかりご飯を食べてくれたんです.私たちがやったことは,単なるデコレーションで意味がないと言われることもあったんですけど,病気と闘うためにご飯を食べるのは大事なことなので,N=1ではありますが,それができたということは勇気をもらえる出来事でしたね.

それ以降,「大学病院でこれができるなら,うちでもお願いします」という感じで,横浜のいろんな病院から声がかかり,実際に活動してきました.

Case2:啓発映像

西井 映像制作の事例もいくつかあります.神奈川県が「未病」という概念を流行らせたいという時期に手伝ったものがあります.

根本 神奈川県は未病に力を入れていますよね.

西井 映画館の予告枠を買って,そこを使って流したんですが,今後放映される映画の予告が流れていく中で,こういった注意喚起が挟まると,観にきている人たちのテンションを下げてしまう可能性が高い.なるべくそうならないように映画の予告風のものを制作しました.映画が始まる前の,もう何となく見るしかないタイミングで,この時期はちょうどスターウォーズの上映があり来場数が多かったので,数字上は42万人に見てもらうことができました.

また,世界緑内障週間に,横浜市交通局の協力のもと市営地下鉄の車内ビジョンで,緑内障の初期症状を紹介する動画を放映しました.最初は普通に見えていた車両の画像が,こういう風に徐々にぼやけたりかすんだりしていく(図3)というもので,それは緑内障かもしれないということを伝えるものです.緑内障は,40歳以上の多くの人が発症していると言われています.進行を抑える薬はあるんですが,完全に治すことはできないので,かなり進行してしまうと視野が欠けたまま生活するしかなくなってしまいます.しかし,片目だけ悪くなることが多く,脳がそれを補正してしまって,自分の目がおかしくなっていることになかなか気づけないんですね.実際の感覚は,視野が欠けるというよりも,周りがぼやけているだけのようで,単純に目が悪くなったぐらいにしか思えないそうです.そういったことを知ってもらい,検診や予防につながるように制作したものです.

Case3:ゲーミフィケーション

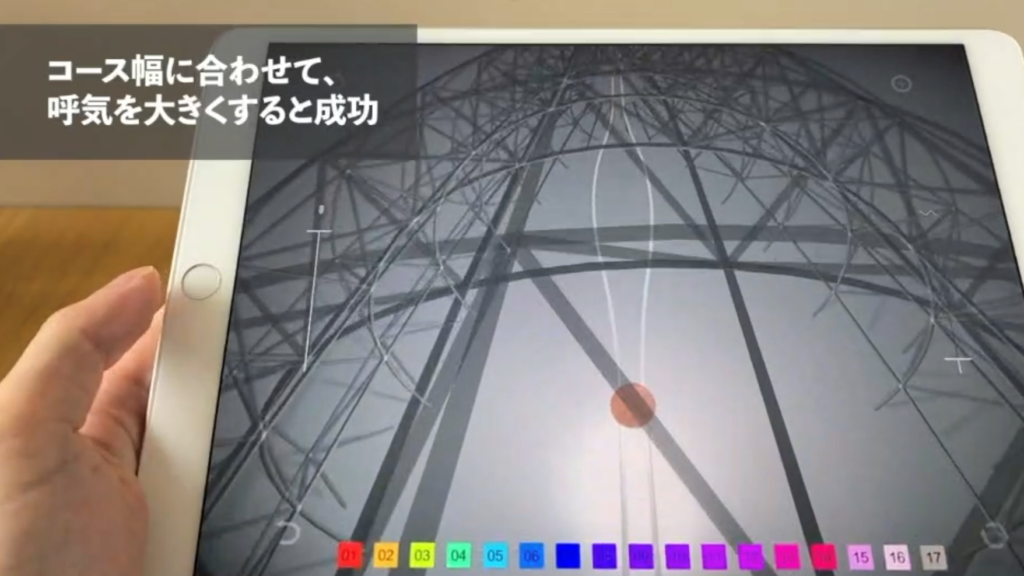

西井 こちらは厚生労働省の研究で製作した『肝炎すごろく』というボードゲームです(図4).2,3年かけて作り込んでいて,ゲーム性も追求しているのですが,肝臓を守る行動をしっかり選び取っていくと,ちゃんと最後に勝てるような構造になっています.お酒や生活習慣などの肝臓を脅かす出来事を網羅的に学習できるようになっていたり,ウイルス性肝炎はこういう風に感染するといったことも入っていたりして,それらを全部うまくクリアした人が勝つ.一番の分岐点が,肝炎ウイルス検査を受けるか受けないかで,それによって大きく人生が変わっていくんです.

どのぐらいの学習効果があるのかも大真面目に検証しています.プレイ前後の比較で,エビデンスレベルはまだ低いんですけど,肝臓に関する知識を問うテストの結果が高まることが分かっています.今後は,すごろくをやった群,リーフレットを渡した群,動画教材を見た群などで,どのような差異が出るかを比較しようとしています.たとえ学習効果は同程度だったとしても,その後の行動とか,もう1回やりたくなるとかに違いが出るんじゃないかと考えています.

2023年に老舗のゲーム紹介サイト*3が2回にわたって取り上げてくれて,一部でバズったこともありまして,「これ使いたいです」という要望が数多く寄せられています.

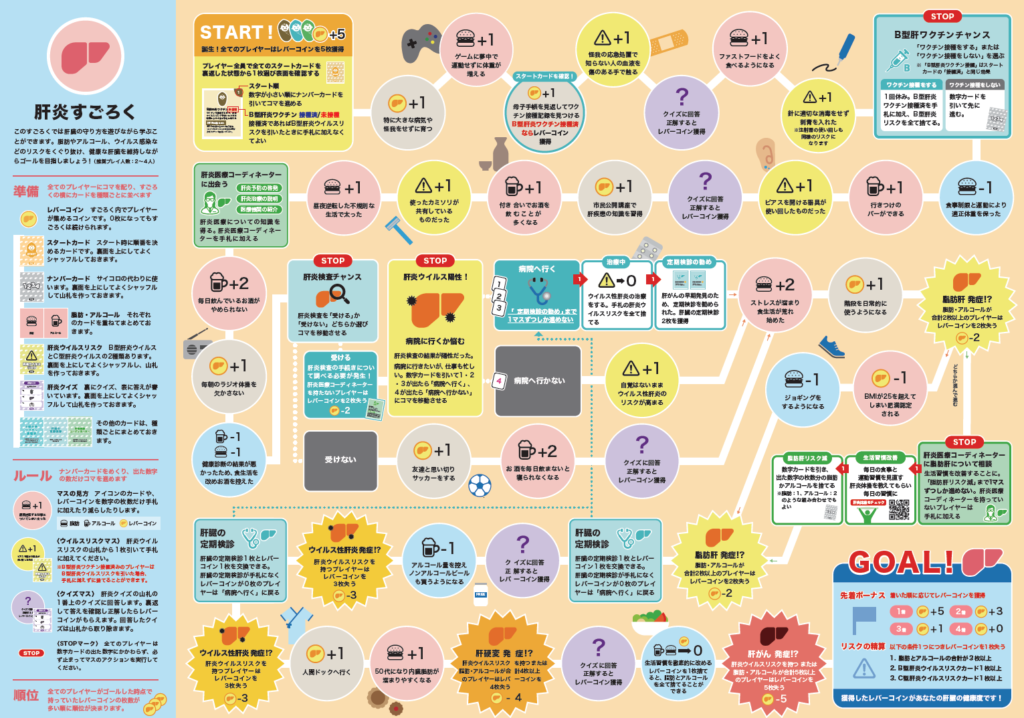

西井 他にも色々開発していて,これは呼吸訓練用のゲームアプリですね(図5).従来から息を吸うことでボールを浮かび上がらせる仕組みの医療機器がありました.肺の切除手術を受ける方などが,術前にトレーニングをしたり,術後に呼吸の力を取り戻したりするためにその機器を使うんですが,50回1セットで,1日に5セットやらなければならなくて,結構大変なんですよね.患者さんたちも買ってはくれるけど,なかなか継続しないということが課題になっていました.もう少し楽しくできないかなと考えて,ゲームアプリを開発しました.端末を傾けてボールを運ぶ,いわゆるジャイロゲームなんですが,コースの途中にレールの幅が変わる箇所を用意していて,そのままだとボールが落ちてしまうようになっています.ここを突破するためには,フーッと息を吹きかけるか,声を出すかすれば,その間だけボールが大きくなってコースアウトしないで済むというような設計になっています.コースの設計次第で,2秒やって2秒休むといったことも自由自在に実現できます.どのぐらい楽しんで継続してもらえるか,どのぐらいの難易度が適切かを,実際の患者さんに使ってもらって検証しています.

アイデアづくりのフレームワーク

根本 ありがとうございます.さまざまな事例がありましたが,実際はどのようなプロセスで研究やデザインを進めていくことが多いんでしょうか.

西井 お声がけいただくときに,企業であっても自治体であっても,この概念が面白いと思ったとか,今は明確なアイデアはないけど一緒にやりたいといった感じで,漠とした状態から始まることが多いです.なので,本格的な共同研究に進む前に,まずは秘密保持契約を結んで,お互いに色々なアイデアをぶつけ合う期間を設けています.

生活者目線を重視しつつも,具体的なテーマが決まっていないときにマーケットイン的な発想で考えると,どうも普通のものしか思い浮かばないことがあります.幸い色々な方とお話しできる機会は多いので,そういう場で聞いたことやアイデアのシーズをストックはしておくようにしていて,元々は全く別の用途で考えていたアイデアが,この案件で使えそうだとつながることもありますね.

根本 アイデアの方向性については,リテラシーを高めていく方向と行動を習慣化させる方向とがありそうな感じがしました.

西井 そうなんですが,僕たちはリテラシーを高めていくということをすごく信じているわけではなくて,理性や努力を介さなくても済むのが本当は良いなと思っています.ただ,医療や健康においては,認知してもらったり知ってもらったりしなければならないことが多いのも事実です.今までの伝え方ではどうにもならないから,何か一緒に考えてほしいというニーズがあるので,それならせめてこういう伝え方が良いんじゃないかという提案をしてきました.

根本 なるほど.ゲーミフィケーションもその手段だとは思いますが,何かをしたり見たりする目的を健康からずらすようなアプローチですね.

西井 そうですね.医療や健康の領域では,タバコを吸い続けたらこうなります,といった感じで恐怖訴求することが多かったと思います.科学的にみて恐怖訴求がダメだという論文は意外とないみたいなんですが,今までそういったキャンペーンを繰り返してきて,実際はあまりうまくいっていないわけですよね.だから,そうではないところに勝ち筋があるのではないかと考えています.あとは,ウェルビーイング研究の理論的なフレームワークも参照しながら,こういう感情を喚起したら良さそうだということを考えながらアイデアをつくっています.

イネーブリングシティ(Enabling City)

根本 特定の場所というよりも,街のオープンな空間で何かを実施することもあるのでしょうか.

西井 私たちは,健康と幸福を高める因子をイネーブリングファクター,そしてそういった因子がたくさん埋め込まれている街のことをイネーブリングシティと呼んでいます.海外では,例えば,緑豊かな地域に住むとBMIが低下するとか,近隣を歩きやすいと血圧が低下するといった研究結果が報告されていて,極論すれば街全体がハピネスドリブンにつくられていたら,ヘルスにとっても良いと思っています.

街づくりに医療の当たり前の考え方を1回代入してみたら,何か新しいことができるんじゃないかと考えています.仮説ではありますが,医療のように時間をかけて練り上げられてきたものって,別の世界に応用したらうまくいくんじゃないかと.SOAPという看護記録の考え方があるんですが,医療行為は患者さんの主訴(Subjective)から始まって客観的な診療(Objective)・評価(Assessment)・治療計画(Plan)とつづくわけで,計画を立てるにしても,当人の主観が大事になるんですよね.ところが,街づくりにおいては,住民向けのワークショップや説明会はあるものの,どちらかというと一方通行で主訴を集める仕組みがありません.そこで,イネーブリングシティ・ウォークという街歩きの活動を始めました.本当に単純なんですけど,街歩きをしながらスマートフォンでhappy,unhappy,healthy,unhealthyな場所の写真を撮って,専用アプリ上でコメントを加えてアップロードするという活動です.横浜,大阪,札幌などで,2021年から計18回実施してきました.

今,4,500件ぐらいのデータが溜まっていて,その分析を始めています.例えば,地図上にマッピングすることで,その街のどこにhappyな要素が固まっているかなどを可視化できます.また,その写真に写り込んでいる対象物を,都市を構成する7つの要素(Land use and Landscape,Transportation and Traffic,Economic development,Community facilities,Parks and Open space,Social interaction,Neighborhoods and Housing)に分類して,それぞれのhappy-unhappyの割合を比較してみると,交通系の要素でunhappyの出現頻度が高くなっていることが分かりました.歩道が狭いとかボコボコしているとか高架下が怖いといったものですね.

色々な街でやってみて面白かったのが,happyだけどunhealthy,unhappyだけどhealthyというように,捻れた場所が出てくることです.私たちはハピネスドリブンを標榜しているので,前者は,そのまま置いておくようにしています.一方で,後者は,階段や長い坂道に多いのですが,元々healthyな機能をもっているので,unhappyからhappyに変えていけたら良いわけですから,私たちにとっては介入ポイントになります.

根本 実際に介入にもつながっているのですか.

西井 大阪に大野川緑陰道路という自転車・歩行者専用の遊歩道がありまして,そこで実証実験を行いました.元々は所謂ドブ川で公害の象徴的な場所だったのですが,1970年代にそれを埋め立てて自然豊かな道をつくったそうです.イネーブリングシティの観点からはポテンシャルがあると思うのですが,思った以上に市民に利用されてないという課題がありました.街歩きのイベントを何度かやってみた結果,現状はただ木が植わっているだけなので,そこに何かhappyの要素を付け加えられたら良いという示唆を得ました.そこで,市民参加型で写真アートの展示を企画しました.それも有名なアーティストの絵や写真ではなく,市民のポートレート写真を貼るというものです.本当はこういう森の中にバーっと展示をしたかったのですが,なかなか許可が下りなくて,結局,この道路の両端に位置する千船病院と西淀公園を使って展示をすることになりました(図6).緑陰道路の利用者を増やすことが目標だったので,その検証として,歩行と自転車の通行量調査を行いまして,2箇所とも増加の傾向を確認することができました.

それから,この事例を知った愛知県蒲郡市がぜひやりたいと声をかけてくれまして,2024年度から3ヶ年計画で共同研究を実施しています.実際にイネーブリングシティ・ウォークのアプリを開放して市民参加型で色々やり始めています.蒲郡は車社会なので歩数や外出機会を増やすことが目標となっています.

自助努力と操作的介入のあいだ

根本 最後に,今後のヘルスケアサービスの展望として,何かお考えのことはありますか.

西井 この業界にいて,医師や看護師,コメディカルの方々が日々一所懸命やっていることは知っているので,病院は,多少改善すべきところはあれども基本的にはヘルスドリブンのままでいいと思っています.健康を医療者だけに任せるのではなく,生活側でもう少しやりようがあるだろうと.でも,そこで変に努力を要求して自己責任になってしまうのはよくないですよね.それは何もやってないのと同じで,サービスにもなってないので.努力してもらうにしても,それを下支えするような環境設計がちゃんとできているかを問う必要があります.

その意味で,先ほどお話ししたイネーブリングシティに基づく街づくりは本当に可能性があると思っています.そこで楽しく暮らしていたら,勝手に健康な状態になっているような環境をつくる.日常生活の中に溶け込んだ感じで予防行動ができるのが一番良いと思うんです.今私たちが進めているやり方で,その状態に近づけるかは分かりませんし,色々なアプローチがあるような気もしています.例えば,この街で生活すると健康になりやすい,というのがもし分かったら,今とは別の不動産価値みたいなものが出来上がるかもしれません.山があって坂や階段が多い場所は,普通は住むところとして選ばれにくいと思いますが,ここで頑張って10年過ごすと健康行動が身につくという意味づけがされていたら,また別の価値が生まれて,そこに住みたくなる人が出てくるかもしれませんよね.その場所のもつ別の価値をちゃんと科学的に見つけられたらいいなと考えています.別に健康のためには人間生きないと思うので.僕や武部だってそうですからね.ハピネスをずっと考えているわけでもないですけど,自分がやりたいことが優先されるっていうのは,当たり前の人間の姿だと思います.

根本 ウェルビーイングに関しては自律性が重要なキーワードだと考えています.完全に自助努力は違うと思いつつ,環境側の介入が強すぎても他律的になってしまうので,良い塩梅を模索する必要がありますよね.

西井 あまりにアーティフィシャルに仕掛けがあるのも嫌ですよね.行動経済学のナッジも重要な発見だとは思うのですが,やり方によっては落とし穴を掘っている感じになってしまいます.あくまでも楽しんでいるのはその人で,選択しているのもその人で,というのが理想的だなと思います.例えば,このぐらいの間隔で喫茶店があると人々の歩数が増えます,といったことが分かったらいいですよね.出店の補助金などの行政施策にもつながりますし,人の交流も生まれて幸福度も上がる.なかなかエビデンスを積み上げるのは難しいとは思うんですけど,そういったやさしい介入をつくっていきたいです.

根本 「やさしい介入」,良い言葉ですね.本日はどうもありがとうございました.

インタビューを終えて

本稿では,西井氏へのインタビューを通じて,アートやデザインをヘルスケアの領域に応用する取り組み,それとは逆に街づくりに医療の考え方を応用する取り組みについてそれぞれ伺った.こうした越境的な知識の転用は,イノベーションの動因となる.また,同氏らは,これまでの経験に基づく教育サービスを展開するStreet Medical Labを運営している.その学徒たちが,今後,同時多発的にハピネスドリブンなアプローチに取り組むことによって,より大きなうねりを巻き起こし,ヘルスケアサービスシステムにおけるドミナントなあり方に変革をもたらすことが期待される.

脚注

- https://y-cdc.org/portfolios/(最終アクセス日:2025年3月12日)

- OECD(経済協力開発機構)は経済成長や途上国支援を目的とした組織で,2025年現在,欧州,北米を中心38ヵ国が加盟している.

- 4Gamer.netにて,以下の記事が公開されている:

https://www.4gamer.net/games/999/G999905/20231013027/(最終アクセス日:2025年3月12日)

https://www.4gamer.net/games/999/G999905/20231017050/(最終アクセス日:2025年3月12日)

識者紹介

西井 正造

横浜市立大学先端医科学研究センター コミュニケーション・デザイン・センター助教.教育学をバックボーンとした医療/医学と他分野の融合研究が専門領域.2018年4月より現職.Happiness-drivenなアプローチによる医療/ヘルスケア課題の解決策の考案と効果検証,そのプロジェクトマネジメントに従事.

著者紹介

根本 裕太郎

横浜市立大学国際商学部,大学院国際マネジメント研究科准教授.博士(工学).民間企業,公的研究機関を経て2022年9月より現職.ウェルビーイング志向のサービスデザインに関心.