はじめに

人は常にコミュニケーションをとりながら社会生活を送っている.サービス(=価値共創活動)がその生活の一部である人間の暮らしにおいては,このコミュニケーションの重要性は論を俟たない.ところがこのあまりにも自明の事実が,日本ではその母語教育に反映されていない.日本人にとっての外国語である英語に関しては,話せない,読めない,作文(Writing)が書けない等々,コミュニケーションにおける重要な問題点がしばしば指摘される一方で,日本語でのそれらはほとんど注目されない.母語でのコミュニケーションに関連して示唆されるのは,不登校や引きこもりの増加などの具体的事象が多く,日本語そのもののコミュニケーション能力の低下や作文能力の低さについては滅多に話題に上らない.

コミュニケーションが社会生活における価値共創活動の要と捉えられている欧米言語圏では,その母語教育において,言語の5機能(聞く・話す・読む・書く・考える)を具体的に鍛えるスキル教育が言語技術として徹底的に実施されているのに対し,日本の「国語」には中身がなく,社会で必要な言葉のスキルはほとんど指導されていない.日本の教育では,母語能力は読書量の多寡や生まれつきの能力に影響されると見なされているようで,具体的な方法の指導や訓練が欠如している.しかし,言葉の力は実は数学と同じく,方法の指導と繰り返しの実践によって獲得するものである.こうした「国語」の指導内容の不具合が直接影響を与えるのが社会生活や,企業での仕事,研究等であり,ここに日本以外の国が絡まり,使用言語が英語に変わると問題は更に深刻になる.

個人の言語能力やコミュニケーション能力に起因する社会問題に嘆く前に日本がすべきは,社会生活を根底から支える「国語」教育の大改革である.しかも国際化の現状を考えたとき,その改革には世界の主立った言語がその母語教育において共有する言語技術の導入が必然である.

日本人が,母語である日本語でも外国語である英語でもその社会生活において円滑,かつ建設的なコミュニケーションを図るためには,共有の思考方法や表現方法を身につけることが重要である.その意味で,言語技術で言葉の土台を構築することは不可欠である.

古代ギリシャのメソッドをルーツに持つ言語技術

言語技術とは,簡潔に言えば数学と同様古代ギリシャにそのルーツを持ち,言語の5機能をすべて内包する体系であり,古代ギリシャ文化の影響を受けた多くの国々で実施されている言語教育である.言語技術は,言語の5機能の教育を包含するという意味において日本の「国語」と何ら変わるところはない.しかしながら「国語」とは大きく異なる点が3つある.

1つ目は,5機能いずれについても数学のように方法が存在し,それらが積み上げ式に組み立てられていることである.

2つ目は,それらのやり方が,古代ギリシャ文化の影響を受けた多くの国々で共有されていることである.そのためヨーロッパや中近東の諸国,更にはそれらの国々の人々が移動したアメリカ大陸やオセアニア,あるいはアジア,アフリカなどにおけるヨーロッパの言語(主にゲルマン系・ラテン系諸言語)を母語として設定している国々では,数学と同じように方法が類似している.

更に3つめは,国語が全教科の基礎になっており,国語で指導された読み書き,発表の方法等が全教科に応用されることである.例えば,国語における小説と歴史の資料の読みに大きな相違はなく,いずれも英語でクリティカル・リーディングと呼ばれる文字情報の分析と解釈,批判の方法が用いられる.

国際化が進む社会において,言語技術が重要なのは,既に述べたようにその方法が個別の言語を超えて多くの国々で共有されているという点である.それが具体的にはどういうことかといえば,例えば「読み」については既に言及したクリティカル・リーディングが,アメリカ,英国,オーストラリアなどの英語圏でも,ドイツ,オーストリア,スイス,デンマーク,スウェーデンなどのドイツ語圏でも,フランス,スペイン,ポルトガル,アルゼンチン,ブラジルなどのラテン語圏でも,セルビア語などのスラブ語圏でも似通っている.そのため,いずれかの言語で文字情報を分析的に読み,解釈し,批判する方法を心得ていれば,言語を超えて他言語で書かれた文章に応用が効き,また他言語を母語とする人々と類似のやり方を用いて議論が可能となる.

欧米型母語教育の特色

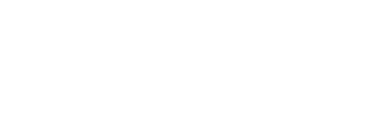

欧米型の母語教育は,最終的にあらゆる数式を駆使して課題に取り組む能力を獲得させることを目指す数学の組み立てと非常によく似ている.すなわち言語技術は,単純な方法の指導から開始し,種々の方法を論理的に積み重ねながら最終的に社会における様々な状況に対応できる言語力を育成することを目標とする.この言語技術の全体像については,その実施国の中でも,各学年に教科書がそろっているドイツのものが非常にわかりやすいので,ここでは同国の母語教育の体系に基づき,その内容を言語の5機能に分類して具体的に提示する(図1).但しここに示したのは,ギムナジウムと呼ばれる大学進学コースのそれである(小学校4年生までが基礎学校と呼ばれる小学校,5年生から13年生までがギムナジウムである*1).

話す・聞く・読む・書く

まず,「話す・聞く」については,授業は基本的に対話型で実施され,小学校の段階から議論が始まり,5~6年生からディベートの指導が開始される.発表もごく低学年から人前で話すための方法が教えられ,それがやがてプレゼンテーションに発展する.このプレゼンテーションについては,基本的に2種類の方法があり,いずれも読解や作文の形式と連動する.一つは,近年日本のビジネス界で注目されるようになった「ストーリー・テリング」,すなわち物語の構造(後述)形式であり,もう一つはパラグラフ形式(後述)である.

また,「読み」については,日本と同様文学と説明的文章が扱われるものの日本と大きく異なるのは,前者が非常に重視されていることである.その内容は,物語,詩,戯曲,超短編・短編・長編小説と多岐にわたり,まるごと1冊の本が大量に扱われる.この文学に関わって,物語の組み立て方として「物語の構造」と呼ばれる論理構造が教えられ,これがその分野に所属する小説類の深い読みを支える.一方,日本で「論理的文章」として重視されている評論文や説明文などは母語教育の読みにおける中心にはなく,評論文は,歴史,現代社会,倫理,哲学などの他教科でも大量に扱われ,一方説明文は作文教育と繋がっている.

この「読み」と深く繋がるのが「書く」こと,つまり作文であり,小学校低学年から各種の作文の書き方が指導される.日本とは異なり,特に欧州は基本的に穴埋めや選択式の解答方式がないため,作文技術教育は国語の中で中心的な役割を果たす.作文は大きく物語型とパラグラフ型とに2分される.前者に含まれるのが,形式上物語の構造を用いる創作文である.後者は,パラグラフ形式を利用する作文で,1パラグラフ程度の分量から小論文,論文へと発展する.ここに含まれるのが,説明文,描写文,報告文,意見文,アピール文,分析文,論証文,レポート等である.このパラグラフ形式には,物語と連動する物語型パラグラフ/小論文という記述方式もある.また,作文の中でも分析文は読みと深く関わり,授業で議論しながら読み込んだある小説の主人公の葛藤についての考察結果を小論文形式で求められたり,更には,教科を超えて例えば歴史では,「独ソ不可侵条約」におけるドイツの問題について1000字以上にもなる小論文が要求されたりする.

論理的思考・批判的思考・創造的思考・システム思考

これまでに言及した言語の4機能を下支えするのが「考える」,すなわち思考であり,欧米の学校では低学年時から論理的思考,批判的思考(クリティカル・シンキング),創造的思考,そしてシステム思考を学ぶことになる.こうした言葉が並ぶと,日本語ではひどく難しいことを子供に考えさせる教育を欧米諸国が実施しているかのように聞こえるだろう.それは,日本では例えば論理的思考(ロジカル・シンキング)もクリティカル・シンキングもシステム思考も,いずれもビジネス書で示される概念だからである.しかし,例えばクリティカル・シンキングは,ビジネスに特化したものでもなければ,成人しなければできない思考でもない.小学校1年生でもそれは可能であり,事実カナダの小学校低学年の国語(すなわち「英語」)の指導要領には,「クリティカル・シンキング」という概念が明記されている.絵本程度の文章や絵でも,それをクリティカル・リーディング(クリティカル・シンキングしながら文字情報を分析と解釈をする読み)しながら,「この時姉が妹に威圧感を与えたのはなぜだろうか.姉が威圧感を与えたと解釈できる証拠はどこにあるか.その仕草と言い方のどのような点に妹を怖がらせる要素があるだろうか.妹を怖がらせたと考えられる具体的な証拠はあるか.妹がおびえないようにするには,姉はどのような態度や表情をするべきだっただろうか.またどのような言葉遣いにしたら良かっただろうか.逆に姉が妹を怖がっているということはないだろうか.あなただったらどうするか.他に方法はないか.」等々,単純な文章や絵についてですら,様々な方向から教師が問いを重ね,児童に考えを述べさせていけば,彼らは多様に柔軟に対象を分析しながら思考する機会を得る.このように,小学校低学年時とビジネスにおけるクリティカル・シンキング/リーディングは,表面上異なるように見えながら,その本質に大きな差異はないのである.

以上,欧米型の母語教育は,ごくごく単純な物語の読みや作文から出発するものの,その出口では非常に高い水準の能力が求められ,日本のそれとは比較にならないほどである.恐らく日本で最もよく知られているのがフランスの高校卒業時に課される試験であるバカロレア*2の哲学の記述問題であろう.しかしこうした水準の記述力が求められるのはフランスに限ったことではなく,ヨーロッパ全体が似たような状況であるし,アメリカやカナダ,あるいはブラジルなどの水準も日本とは比較にならないほど高い.そして重要なことは,こうした国々において,文章の読み方や作文の書き方が非常に似通っているという点である.

言語技術の指導の具体例

物語と物語の構造

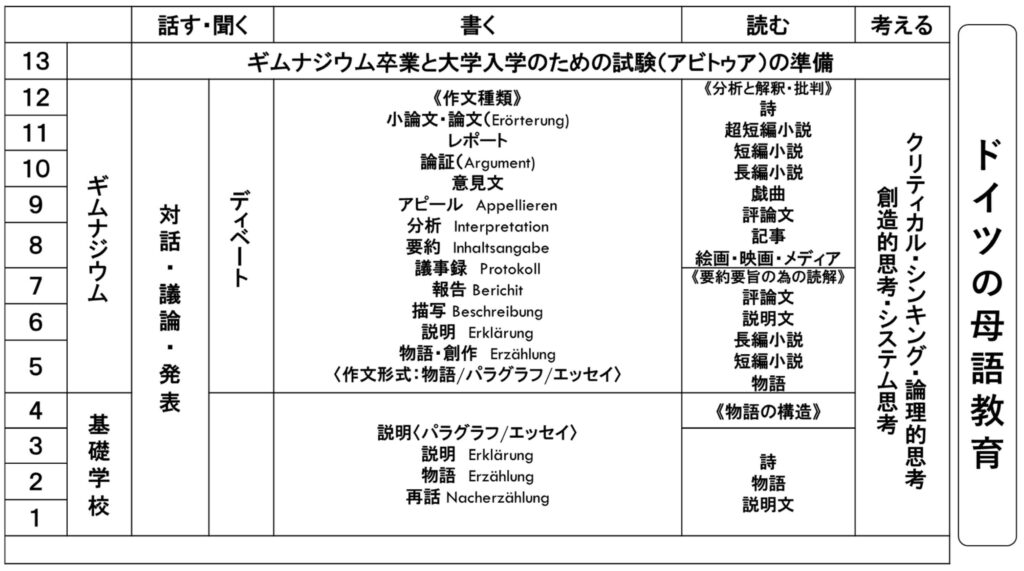

物語と物語の構造は,文学作品の分析,創作,プレゼンテーションの基礎として小学校低学年から開始される.低学年からの指導が可能なのは,物語が構造的にも内容的にも子供に適しているからである.この物語で重要なのが5年生前後で指導される「物語の構造(図2)」である.昔話も長編小説も戯曲も映画も,物語に属する文章はこの「物語の構造」に則って構成されている.

物語の構造は,物語の基本であり,各部分の論理の繋がりである.その組み立てと各部位の役割は概ね次のようになっている:

(1) 冒頭 設定と主人公の紹介

(2) 発端 主人公に対して何らかの強力な敵・困難等の出現

(3) 山場の開始 主人公が敵対する存在との戦いを決意(昔話では多くの場合出立)

(4) 山場 敵との戦い.基本的には3回の戦いが繰り返され漸増法を用いて困難さが激化

(5) 頂点 強弱の転換(主人公が敵を克服)

(6) 結末 発端で発生した問題の解決

こうした基本構造を土台に,実際の物語では発端と冒頭を入れ替えたり,結末を最初に持ってきたり,頂点をほのめかしてから物語を開始したり,一つの話を主人公と敵の双方に語らせたりなど様々な変形が存在する.

プレゼンテーションで注目されているストーリー・テリングもこの物語構造に則ったもので,スティーブ・ジョブズのスタンフォード大学における演説等がその例に当たる.但し,ジョブズの演説は,序論で語りたい内容をまとめているため,物語型エッセイ(小論文)の形式を採用している.

分析と解釈・批判(クリティカル・リーディング)

欧米型の読みの特徴は,個人の解釈を文中に示された証拠で支える点である.これは評論文や説明文のみならず文学作品にも適用される.そのため,とりわけ文学作品を感覚的,感傷的に捉えようとする日本の読解指導との相違が顕著である.

その一例として,小学校4年生で日本中の誰もが読解を義務づけられている新美南吉の「ごんぎつね」は,一般的な「国語」の指導では,主人公の狐に同情的な感想を持つことが良しとされている.ところが,文章を構造的,論理的に細かく分解しながら分析していくと,主人公の最期を感傷的に捉えることは難しくなる.それは,主人公をかわいそうと単純に解釈するには,その意見を支えるための十分な証拠が文中に不足するからである.

クリティカル・リーディングには正解が存在しないので答えも一つではない.但し,自らの意見を証拠で支えて論証することが求められる.

空間配列による描写

物語に構造があるように説明的文章の組み立てにも構造があり,それは主に時系列と空間による配列である.日本では時系列は扱われているものの空間配列の扱いはほとんどなく,それが日本語や英語等欧文の説明的文章の組み立てを困難にする.言語技術実施国では空間配列の扱いは5年生前後であり,それがその後複雑化する小論文や論文の記述に大きな影響を与える.

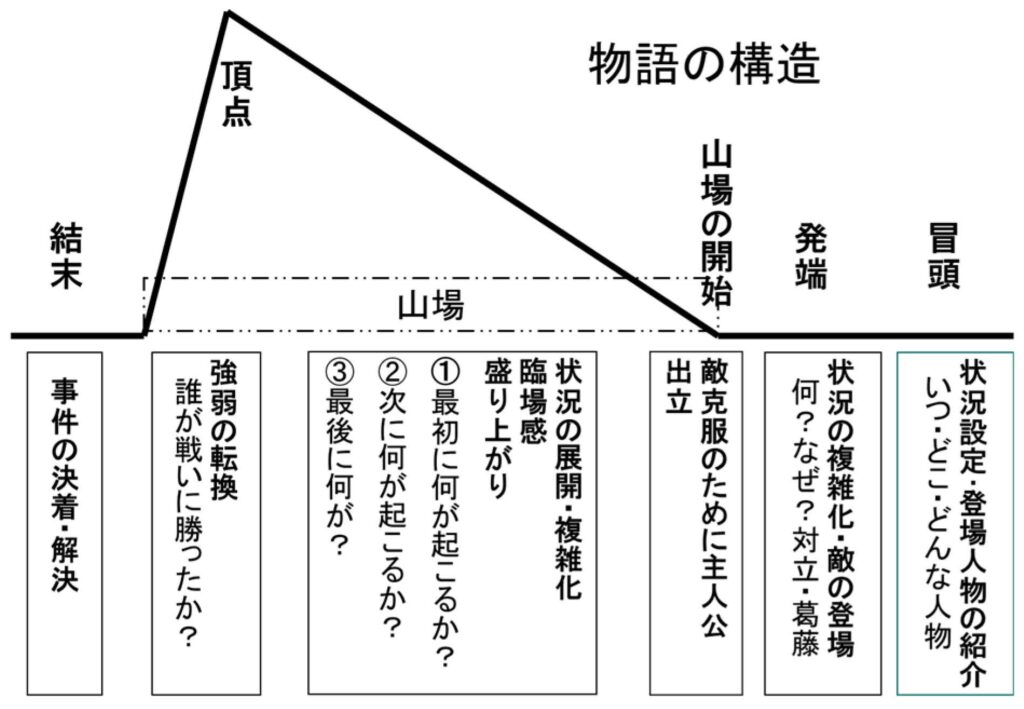

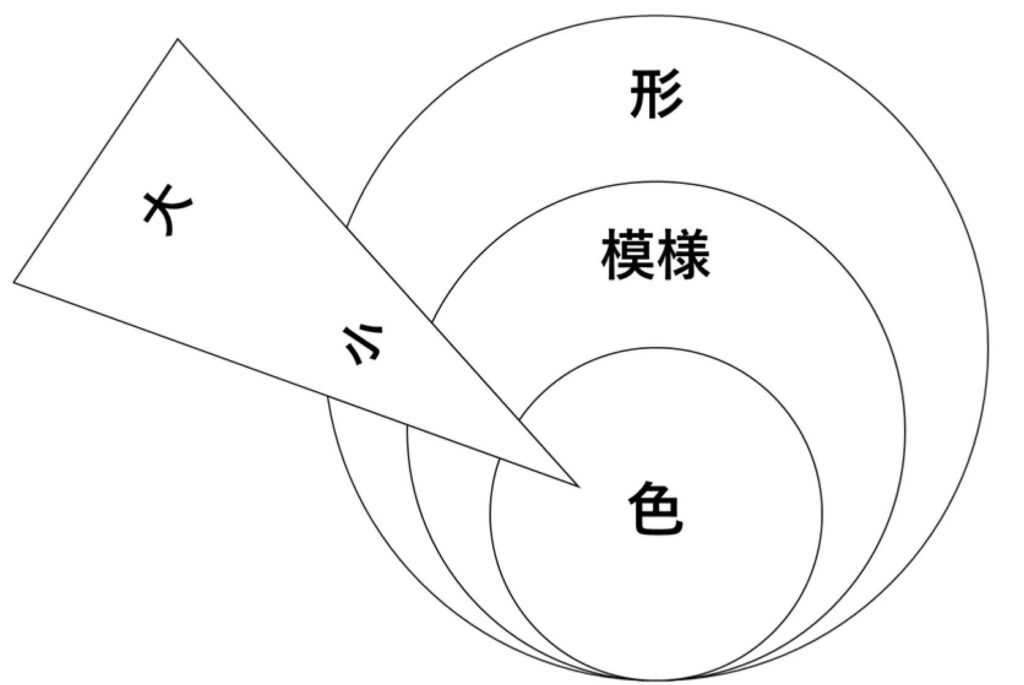

空間配列の基本は,配列すべき個々の要素を包含度の大きいものから順に並べていくことである.例えばフランス共和国の国旗を言語化して伝達しようとする場合には,形と柄,色の各要素を論理的順序に従って配列する必要がある.この場合,柄と色とを含む形が最も大きく,その形全体を埋め,一方で色を中に含む柄が2番目,そして最期に来るのが柄を埋める色となる.これを各要素の関係性に基づいて図式化すると図3と4のようになる.

パラグラフ形式での記述

空間配列の知識と技能が直結するのが,説明的文章の組み立て,すなわちパラグラフ形式での記述である.この形式は,日本の段落と姿は似ているものの,それとは異なり明確な規則がある.それは,最初にTopic sentence(TS)と呼ばれる文を提示して読み手にその先に続く内容の見通しを与え,次にSupporting sentences(SS)を置き,TSを支えて,その説明や理由,具体例を示し,最期にConcluding sentence(CS)でSSの内容を踏まえて全体をまとめる,というものである.パラグラフが空間配列に通ずるのは,TSが主張内容を包含する,最も大きな内容を持つ文だからである.

このパラグラフは,小論文や論文,レポートなどの長文の記述の基礎となる.例えば,序論,本論3つ,結論で組み立てられる小論文は,英語ではFive-paragraph essayと呼ばれ,それぞれの部位は,introductory paragraph,body paragraph,concluding paragraphと呼ばれる.各部分にパラグラフの名称が見られることからもそれが説明的文章の基本であることは明白である.

このパラグラフ形式での小論文には,序論,本論,結論の全体的な形式があるだけでなく,本論にはいくつもの種類の組み立て方法がある.意見型,描写型,説明型,論証型,分析型,物語型,原因と結果型,比較対照型などがそれであり,欧米の母語教育では,それらすべての記述方法が個別に指導された上で,小論文形式で作文するよう指導される.

企業やスポーツ団体の要望

自分自身の中高時代のドイツでの学校経験を生かし,筆者が日本型の言語技術の指導を開始して30年になる.その間に,最も反応が薄いのが教育現場,逆に興味を示すのが企業とスポーツ団体だった.企業の興味は,社会人として働き,また国際的に仕事をするために,「国語」では必要な言語能力が育成されていないという実感に根ざしたものであり,一方スポーツ団体はチーム内,あるいは指導における言語力を欧米並みに引き上げたいと希望する.

両者が「国語」の問題として指摘する内容は概ね共通する.それは次のようなものである.

- 英語の前に日本語ができない

- プログラミングはできるのにマニュアルが書けない

- 必要不可欠な記述力がない

- 対話が苦手で会議に時間が掛かる

- 外国人に質問を繰り返される

- 外国人との交渉で主張ができない

- 指導をするとハラスメントを指摘される

- 会話が成立せず入社後即退社

- 論理的・批判的・創造的思考が不得手

- 分析力がない

- 思考の論理的組み立てができない

- 文学や歴史を含む教養がない

- 指示待ち

- 自立して思考できない

- 外国人コーチや監督が苦手

- 原因や問題を言語化できない

こうした問題の改善を言語技術に求めて採用しているのが,企業では東日本旅客鉄道株式会社(JR東日本)や西日本旅客鉄道株式会社(JR西日本)であり,スポーツ団体では,オリンピック委員会やサッカー協会,テニス協会,バスケットボール協会などである.前者の交通系企業が言語技術の導入に踏み切った理由は,ヒューマンエラーの根幹をなすコミュニケーションの齟齬回避と安全の担保である.一方で,後者の目的は,論理的に思考し,素早い判断を下せる選手の育成である.両者の目的は一見異なるように見えながら,実は自立して論理的に思考し,応用の利く豊かなコミュニケーション能力を持つ社員,選手を育成したいという根底の部分では一致する.

おわりに

日本では,その社会生活におけるコミュニケーションを巡る問題が数多く指摘されているにも関わらず,その具体的な方策としての「国語」の改革については一向に進まない.たとえ話題になったとしても,論理的文章を読ませるために新しく「論理国語」なる教科書を作成するなど枝葉の改革ばかりで,言語の5機能を含む包括的な抜本的改革は行われない.その間に日本人の言語力は低下の速度を速め,多くの日本人が母語ですらまともに話さず書けないような状況に陥った.しかも文学だけは十分に実施していると自負していた日本の「国語」は,文学を中心に置く欧米諸国の母語教育,あるいは教養教育にも大きく後れを取っている.これはまさしく教育の成果である.

こうした状況を改善し,日本をその根幹である母語教育から立て直すには,欧米並みの話し,読み,記述する方法を指導する「国語」が不可欠である.そして,それこそが人間として社会で生きるために必須のコミュニケーションを支えることになる.

参考文献

三森ゆりか(2002). 絵本で育てる情報分析力. 一声社.

三森ゆりか(2013). 大学生・社会人のための言語技術トレーニング. 大修館.

三森ゆりか(2021). ビジネスパーソンのための「言語技術」超入門. 中公新書ラクレ.

著者紹介

三森 ゆりか

つくば言語技術教育研究所 所長.中高4年間を旧西ドイツの首都で過ごす.日本の「国語」教育のあり方に疑問を持ち,帰国後大学,商社を経て,日本語による言語技術の指導を開始する.著書:「ビジネスパーソンのための『言語技術』超入門」(中公新書ラクレ),「大学生・社会人のための言語技術トレーニング」(大修館),「外国語を身につけるための日本語レッスン1」「同2」(白水社),「子どものための論理トレーニングプリント」(PHP)他.

脚注

- ドイツにおける学習教材例として以下を参考にされたい.

Birgit Bruckmayer, Gunter Fuchs, Andreas Hensel, Judith Jeuck, Max Kaemper, Hannna Mentges, Andreas Ramin (2004), Kombi-Buch Deutsch 5, Lese-und Sprachbuch fuer Gymnasium, C.C Buchners Verlag, Bamberg. (5年生用)

Wilhelm Eggerer, Elmar Eggerer (1993), Manz-Aufsatz-Bibliothek Bd.1, die Erzaehlung, Manz Verlag. (10年生くらいまでを対象とした「物語」の創作についての教科書副教材)

Wilhelm Eggerer, Alex Winter (1992), die Bildbeschreibung, Manz-Verlag. (高校生を対象とした教科書副教材)

Wilhelm Eggerer, Elmar W. Eggerer (1995) Interpretationen, Bd.4 (第4版), Manz-Verlag. (高校生を対象とした教科書副教材)

Werner Elflein, Ursula Brech (2001) 5th eds., Training Aufsatz, Erzaehlen/Nacherzaehlen, Ernst Klett Verlag GmbH. (ギムナジウム5~6年生(日本の5~6年生)を対象とした作文の副教材)

Dorothee Baur-Saatweber, Guenter Stephan (2001) 5th eds., Training Aufsatz Berichten, Beschreiben, Augumentieren, Ernst Klett Verlag, GmbH. (ギムナジウム7~8年生日本の中1~中2)を対象とした作文の副教材)

R. Brueckner, U. Hoeffer, U. Weber (2000) 4th eds., Training Aufsatz, Analyse und Interpretation literarischer Texte, Ernst Klett Verlag, GmbH. (ギムナジウム9~10年生(日本の中3~高1)を対象とした作文の副教材)

Dietger Feiks, Ella Krauss (2000) 11th eds., Training Eroerterung und Interpretation fuer das 10. Schuljahr, Ernst Klett Verlag GmbH. (ギムナジウム10年生(日本の高1)を対象とした作文の副教材) - フランスにおける高校卒業証明書に相当する.教育の種別により「普通バカロレア」「工業バカロレア」「職業バカロレア」に区分される.